“太监”,在我们印象中,可不是什么好词。

也许是因为其残缺的身体,也许是因为其低下的地位。更甚,是祸乱宫闱、阴险狡诈、祸害朝纲。

但是,有一位“名声最好的太监”,不仅没有做任何坏事,还成了著名的廉洁清官,死后百官扶棺下葬,百姓自发为他送行。

这个太监是谁?

说起太监专权,人们往往会想到东汉的侯览,他骄奢淫逸、横行无忌,甚至在朝堂上公然打骂大臣。

唐朝的仇士良,他残害功臣、血腥屠戮,一手策划了"二王四相"的惨案。

明朝的魏忠贤,他结党营私、草菅人命,设立"昭狱"迫害异己,甚至建立起"二十四衙门"的庞大势力网络。

这些太监倚仗皇帝宠信,把持朝政,最终成为王朝衰落的推手。

太监之所以能够掌握大权,与其特殊的身份地位密不可分。他们日夜侍奉在皇帝身边,了解君主的喜好,懂得投其所好。

正如司马光在《资治通鉴》中所说,君主从小就与太监亲近,对他们缺乏防备之心。太监们往往通过一点一滴的小恩小惠,逐渐获取皇帝的信任。

等到君主发现不对劲时,朝政早已被太监渗透,为时已晚。

更深层的原因在于封建皇权制度本身的缺陷。皇帝为了制衡外朝大臣,往往会刻意扶植内廷势力。

而太监由于生理缺陷,加上缺乏家族牵制和道德约束,一旦得势就极易走向极端。这种制度设计,为太监专权埋下了隐患。

但明朝太监陈矩的人生轨迹,却完全不同。

九岁那年,家境贫寒的陈矩被迫净身入宫。当时他的家乡正遭遇百年不遇的特大旱灾,庄稼颗粒无收,许多人都饿死在路边。

陈矩的父母已经好几天没有吃上一顿饱饭,弟弟妹妹们更是面黄肌瘦。

为了让一家人能够活下去,年幼的陈矩不得不走上这条不归路。对一个天真烂漫的孩童来说,这无疑是人生最大的不幸。

初入宫廷的陈矩,面对的是一个尔虞我诈、勾心斗角的世界。

每天都有人在他耳边说着是非,想要拉他入伙。但他很快就展现出了超乎寻常的机敏。

他善于观察,记性极好,能准确记住每个人的喜好和性格特点。遇到矛盾时,他总能想出妥善的解决办法,既不得罪人,又不委屈自己。

后来,年幼的陈矩遇到了司礼监太监高忠,高忠在宫中以刚正不阿著称,他不结党营私,不贪赃枉法,一心为国。

他发现小陈矩不仅聪明伶俐,还特别勤奋好学,做事也十分踏实。

每天天不亮就起来打扫院子,晚上值完夜也要看会儿书。更让高忠欣赏的是,这个小太监虽然年纪小,却常常替别人分担责任,从不推诿塞责。

有一次,宫中一件价值连城的青花瓷器被打碎了,真凶是一个资历较老的太监。

按照宫规,这种过失要受到严惩,不仅要赔偿,还要被打板子。眼看这人就要家破人亡,陈矩主动站出来承担责任。他说是自己不小心碰倒的,宁愿受罚也不愿看着一个家庭陷入困境。

这件事传到高忠耳中,让他深受感动。他看出陈矩虽然年幼,却很善良。于是,高忠便收陈矩为徒,悉心教导。

后来鞑靼来犯京城,当时已经年过半百的高忠,不顾个人安危,带领部下冲锋陷阵,最终成功击退了敌军。

这一幕深深震撼了年幼的陈矩,也让他明白:太监不应该只是争权夺利的工具,而是可以真正为国效力的。从那时起,他就立下了"经世济民"的宏愿。

凭借着过人的能力和正直的品格,陈矩在宫中步步高升。万历十年,他被提拔为司礼监典簿,此后又历任右监丞、左监丞等要职。

七年后,他更是同时执掌东厂和司礼监印,权力达到巅峰。

权力越大,陈矩越发谨慎自持。他始终谨记师父的教诲,不结党羽,不贪赃枉法。

每当有人想要依附他、巴结他时,他总是严词拒绝:"我辈本是伺候人的奴才,岂能妄自尊大?"

他经常告诫身边的人说:"权力是皇上给的,不是为了谋私利,而是要为国分忧。"

在他主政期间,发生了一件轰动朝野的"妖书案"有人匿名上书,指控郑贵妃图谋废黜太子,朝廷一时风声鹤唳。

有一位首辅准备将此栽赃给政敌,还试图用重金收买陈矩,但都被他严词拒绝。陈矩说:"办案要以事实为依据,不能因为私人恩怨就随意株连他人。"

最终,陈矩采取了一个折中的办法:将一个有前科的无赖皦生光定为主谋,迅速结案。

虽然这个处理方式并非完美,但在当时的政治环境下,确实避免了更大范围的政治清洗,稳定了朝局。

在位期间,陈矩还多次向皇帝进谏。明神宗因为矿税问题大怒,要杖责进谏的官员,陈矩及时劝阻:

"大臣上书,无非是出于忠心,不该当做是冒犯圣上。况且矿税之事确实关系民生,还请陛下三思。"

这样既维护了君主颜面,又保护了忠臣。他处理政务时也极为公正,不偏袒权贵,甚至多次为受冤的官员求情。

这种行事作风,让一向看不起太监的文官们也不得不对他心服口服。

最让人称道的是陈矩的清廉作风。他生活简朴,从不接受地方官员和百姓的馈赠。

每次出宫办事,都是轻车简从,不扰民。他还经常自掏腰包修缮庙宇、兴办学堂,资助贫困学子。

有一次,他路过一个村庄,发现当地的义学已经破败不堪,立即捐出自己积攒的俸禄重建校舍。百姓们都亲切地称他为"陈佛",说他心怀慈悲,真是活菩萨转世。

在他执掌东厂期间,特务活动受到严格约束,刑狱也很少启用。据说东厂大牢因为长期闲置,都长满了青草,这在明朝特务机构的历史上是极为罕见的。

面对权贵的利益诱惑,陈矩始终保持着"两袖清风"的操守。有一次,一位藩王送来重金,想请他在皇帝面前美言几句。

陈矩不仅当场拒绝,还严厉训斥了送礼的人:"我食君之禄,忠君之事,岂能因私废公?况且陛下圣明,岂是能用金钱收买的?"

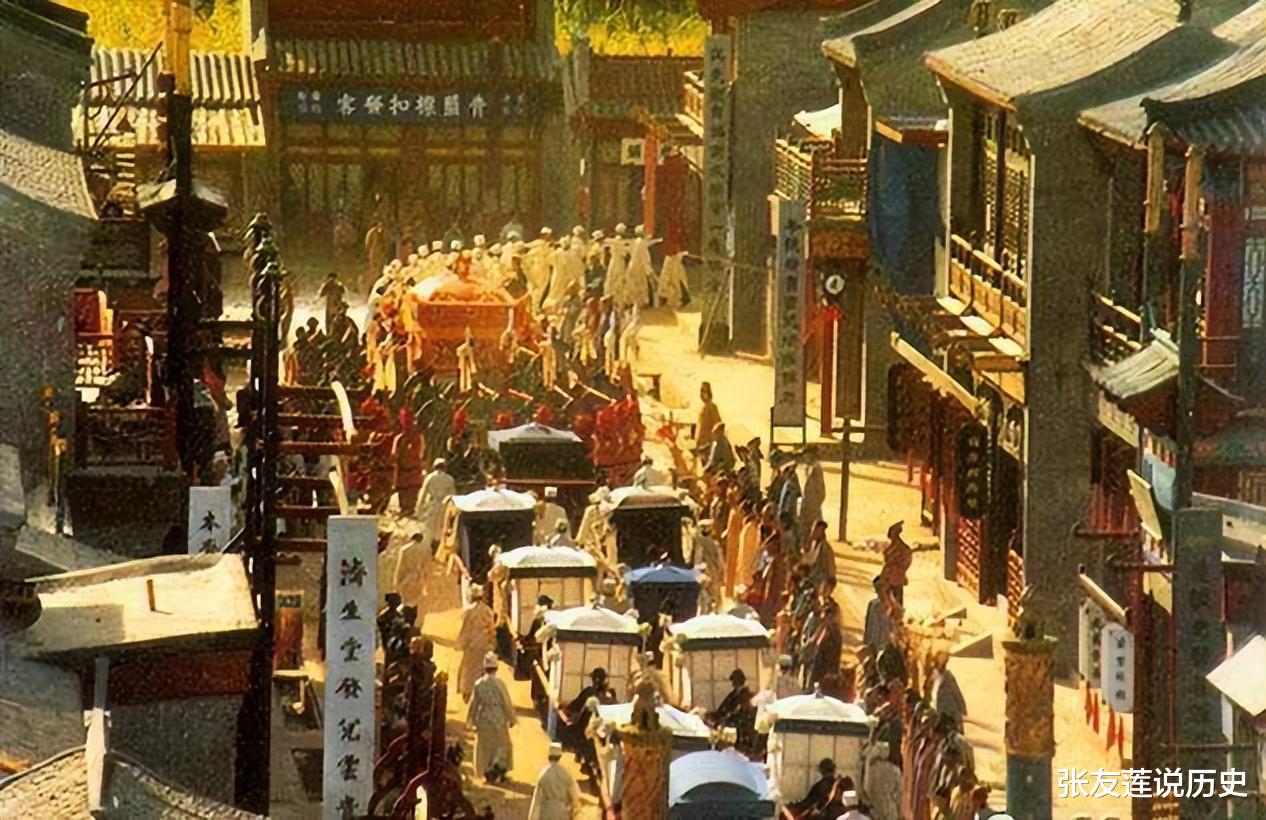

陈矩去世后,朝野上下无不哀痛。内阁三学士亲自为他撰写祭文,文武百官争相扶棺送葬。

更感人的是,无数百姓自发参与送葬,沿途焚香洒泪,道路都被堵塞了。

有老百姓说:"陈公在世时,我们少受了多少欺压啊!"这样的场面,在封建社会的太监葬礼上可以说是绝无仅有。

时至今日,在河北安肃的清忠祠和北京德胜门的祠堂里,依然有人前来祭拜陈矩。他的故事也被多次改编成戏曲和影视作品,成为清官廉吏的典范。

他用自己的一生证明:即便出身卑微,即便身处特殊群体,只要心怀正义,始终如一,也能在历史长河中留下浓墨重彩的一笔。

在这个物欲横流的时代,陈矩的故事给我们的启示是:一个人的品格和选择,远比他的出身和身份更重要。即便是在最不被看好的群体中,也可能诞生让后人敬仰的清官。