01

生物医用材料的基本概念

(一)生物医用材料的定义

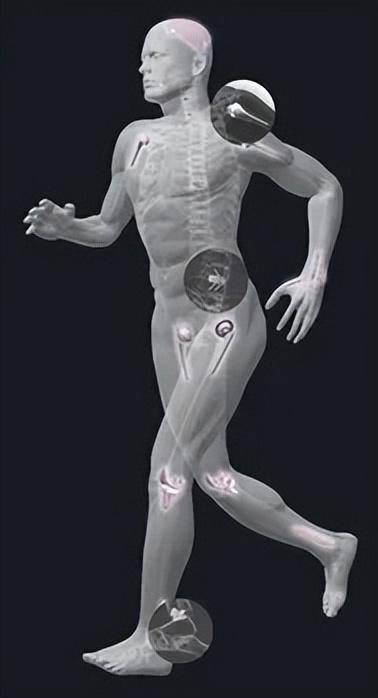

生物医用材料(Biomedical Materials),又称为生物材料,是一类通过外科修复、理疗康复、替换人体组织或者器官,达到诊断、治疗、修复生物系统疾病目的,并且不会对人体造成不良影响的材料。

生物医用材料属于医疗器械的范畴,其作用机制是通过与人体组织结合和相互作用产生效果。生物医用材料涉及材料学、医学、生物学等多个交叉学科,直接影响人体健康与生命,具有重要的临床应用价值。

(二)生物医用材料有三大功能

①替换损坏组织或器官,如人造假牙、人工关节等;

②改善或修复器官功能,如脊柱修复支架、心脏起搏器等;

③用于治疗过程,如药物载体与控释材料、用于血液透析的薄膜等;

其中,损坏组织或器官的替换、改善、修复功能的实现主要依赖通用生物医用材料和组织工程生物医用材料,而治疗功能主要通过先进控制释放系统实现。

来源:沙利文研究院、高禾投资研究中心

02

生物医用材料的分类

生物材料不断发展,材料体系不断拓展至金属、聚合物和陶瓷和半导体材料;多种学科相互交叉渗透,研究内容涉及材料科学、化学、生物学、生命科学、临床医学和药物学等学科,还涉及工程技术和管理科学的范畴。

根据材料结构和属性不同,可将生物材料划分为医用金属材料、医用陶瓷材料和医用聚合物材料。

1.医用金属材料

医用金属材料是指用作生物医学材料的金属或合金,也被称为外科植入金属材料;作为历史最悠久的医用材料,已广泛应用于牙齿和骨等硬组织修复替换、心血管和软组织修复以及人工器官制造等医学诊疗过程。

医用金属材料主要有铁基合金、钴基合金、钛基合金、镁基合金、锌基合金和贵金属等,且不同材料因具有不同性质而赋予材料在复杂应用场景下的丰富作用。

▲图1:医用金属材料的常用类别和特点

生物相容性是决定医用金属材料是否允许植入的先决性能要求,要求材料在服役过程中生物反应小,即无不良刺激、无毒害;不致癌、不致畸;不引起毒性反应和免疫反应;无炎症反应、不引起感染、不被排斥;有助于愈合和附着。

▲图2:生理环境对医用金属材料的腐蚀作用

医用金属材料在植入生物体内后长期处于含有机酸、碱金属或碱土金属离子、氯离子等构成的37°C恒温电解质环境中;同时,蛋白质、酶和细胞的存在使生理环境更加多样且恶劣;因此,要求医用金属材料具有优异的耐腐蚀特性。目前,体内抗腐蚀的方法主要局限于材料的精心设计与选择(防止电偶腐蚀和裂缝的产生)和表面修饰等。

2.医用陶瓷材料

医用陶瓷材料是指用以置换、修补人体的骨骼、牙齿等,或制造人工器官如心脏瓣膜等的功能材料;相较于医用金属材料,医用陶瓷材料具有以下特点:硬度高、耐磨性好、热稳定性好、化学性能稳定、生物相容性良好、耐腐蚀性能良好(长期使用而不易变质或变性);耐冲击性能差(脆性大)等。

▲图3:高效生物材料的性能评价指标

鉴于人体系统的复杂性,早期选用植入人体内进行组织替换修复的材料以不发生生化反应、具有高稳定性为首要判据,即生物惰性陶瓷(第一代);植入体与组织的接触界面处无纤维组织的介入;随着对植入材料和人体之间的相互作用研究的深入,发展了生物活性陶瓷(第二代),即通过材料的微量溶解促进植入体周围组织的生成,并在界面处形成牢固的化学键而提高结合强度;为了进一步提高植入体修复的预后效果,发展了生物吸收性陶瓷,也被成为生物可降解陶瓷(第三代),即在植入后逐步降解、吸收并被新生组织原位取代,进一步提高新生组织与原生组织之间的结合强度,也更符合临床治疗对材料的严格要求。

高效的生物材料必须满足综合性的多维度要求,如伦理道德、生物相容性、可降解性和活性;无毒性;骨传导性和骨诱导性;优良的力学性能和可控的微观结构;高通量制备生产的可能性和可观的经济效益等。这些性质都将在面对具体应用场景时成为指导医用陶瓷组分选择和多级结构设计和关键影响因素。

▲图4:已成功商业化的组织修复和人工关节植入体

医用陶瓷材料具有优异的力学性能和生物相容性,常被用于制造牙冠、骨钉和人工关节等体内植入器械;部分生物活性陶瓷也已用于制成生物活性玻璃牙膏和创面修复凝胶等日用商品,具有非常广阔的应用需求和市场前景。

随着临床对医用陶瓷材料的性能和预后效果的要求日益提高,单一组分的医用陶瓷材料所不可避免的低断裂韧性成为亟待解决的关键性问题。目前,主要可以通过以下三种策略进行改进:改变化学组分即添加第二相组分进行材料强韧化处理,如医用陶瓷与高分子聚合物的复合材料,利用高弹性模量的无机陶瓷提高聚合物的刚性和强度,同时利用聚合物的可塑性改善陶瓷材料的脆性,实现增韧增强;利用等离子喷涂等技术使材料表面具有性能更加优异的涂层已提高植入体的生物相容性和与原生组织之间的结合强度,或者通过热回火或化学增韧等处理提高材料韧性;通过采用新型绿色的粉末制备和坯体成型工艺提高陶瓷体的致密度和耐冲击性能。

▲图5:医用陶瓷材料临床转化的瓶颈问题和解决方法

3.医用聚合物材料

医用聚合物材料作为生物材料的一个重要分支,是指应用于人工器官、组织工程和再生医学、体内外诊断、药物缓控释和医疗器械等医学领域的高分子材料;根据来源不同可以分为天然高分子材料和合成高分子材料,前者可以继续分为蛋白质材料、多糖高分子材料、天然橡胶、动物或人体自身的脱细胞基质材料和来源于微生物发酵的天然高分子材料;后者可以根据其降解性能继续细分。

▲图6:医用聚合物材料的应用场景和对应产品

早在“高分子科学”概念出现之前,一些天然的高分子制品,如棉麻纤维、棉布和木板等已被应用于伤口缝合、包扎和骨折固定等,这些天然高分子材料可以称为最原始的医用聚合物材料。19世纪40年代伴随着“高分子科学”概念的提出而诞生的合成高分子材料开始走上历史舞台,比较典型的例子包括聚甲基丙烯酸甲酯用于义齿牙床的制造和骨组织缺损的修复、赛璐璐(硝酸纤维)薄膜用于血液透析和聚四氟乙烯用于人工血管的制备等。20世纪80年代后期开始,可降解医用聚合物材料逐步成为研究和应用的前沿焦点,并且得益于组织工程/再生医学概念的提出和聚合物合成技术的成熟,医用聚合物材料正不断向仿生智能化、个性化、精准化和功能集成化等方向发展。

▲图7:常见的医用聚合物材料

a:Seprafilm防粘连膜 b:Xinsorb血管支架(上海微特生物技术有限公司) c:可吸收性外科缝合线 d:可吸收性骨折内固定器械[1]

医用聚合物材料因为其与人体组织和器官组成与结构相类似而在临床应用中占有非常重要的地位;然而,随着科学技术的快速发展和临床要求的日益提高,仍有不少挑战和难题亟待攻克:

(1)如何合成结构明确的医用聚合物材料,进而研究其化学组成/结构、物理化学生物性能和临床应用潜力之间的关系。

(2)如何合成新型仿生医用聚合物材料,赋予材料仿生结构和功能,进而充分激发人体的自我修复能力,实现人体组织或器官的复原重建和功能恢复。

(3)如何合成适用于新兴生物医学技术(如基因编辑、癌症免疫治疗和3D生物打印)的新型医用聚合物材料。

03

生物医用材料的发展历程

生物医用材料的运用最早可以追溯到远古时代。公元前3500年,古埃及人使用棉花纤维、马鬃毛进行伤口缝合;墨西哥的印第安人使用木片修补受伤的颅骨。公元前2500年,中国官宦世家使用黄金、银、锡、汞合金等材料来修复缺损的牙齿。1800年,大量应用金属板固定骨折的报道开始涌现。1851年,硫化天然橡胶发明以后,人们开始使用硫化天然橡胶制作人工牙托和颚骨,生物医用材料的雏形开始出现。直到1886年,临床上首例钢片和镀镍刚治疗骨折获得成功,生物医用材料行业的序幕正式拉开。近现代以来,生物医用材料主要经历了初步发展阶段、快速发展阶段、创新发展阶段三个发展历程。

来源:沙利文研究院、高禾投资研究中心

(一)初步发展阶段(20世纪60年代以前)

初步发展阶段,生物医用材料以惰性材料为主,包括金属材料、高分子材料、无机材料以及复合材料四大生物医用材料。1926年,不锈钢用于外科,替代了易腐蚀的钢。1929年,钴铬合金开始在牙科医疗中使用,最早用于局部义齿修复。1936年,有机玻璃研发上市,很快就广泛用于制作假牙和补牙。1943年,美国首次将302型不锈钢用于骨折固定,进一步改善了材料的抗腐蚀性。20世纪50年代,有机硅聚合物被用于医学领域,高分子材料在人工器官上的应用范围进一步扩大。20世纪60年代,纯钛作为人体植入物开始应用于临床。在此阶段,惰性生物材料得到初步发展,临床的应用不断扩大。

(二)快速发展阶段(20世纪60年代-20世纪末)

20世纪60年代以后,各国学者开始深入研究材料学、医学、生物学等学科。与此同时,先进仪器设备不断发明上市,生物医用材料进入快速发展阶段。该阶段的快速发展主要表现为生物医用材料的生物化发展,聚焦两大方向:①新型生物医用材料的开发;②惰性生物材料的产品化发展。1963年,中国上海医院胸外科医生联合多家医疗器械研究所共同研制了人工心脏瓣膜,并于1965年首次成功临床应用国产笼球型瓣膜置换了二尖瓣。心脏瓣膜临床使用是生物医用材料产品化发展的首要体现。20世纪70年代,钙磷系玻璃陶瓷被发现,该类材料与人体骨组织有相似的化学成分,能够与人体组织完美重合。同期,中国学者开始投入到植入式心脏起搏器的研究中。1990年,珠海的新珠起搏器公司成立,研发了全数字化CMOS集成的可程控频率的SSI起搏器,满足了中国心脏起搏器的市场需求。20世纪80年代,以纯金属结构为主的心脏支架开始出现。在此阶段,众多新型生物医用材料及其制品开始涌现,生物医用材料得以快速发展。

(三)创新发展阶段(21世纪至今)

生物医用材料的生物化发展,主要考虑材料的相容性,不能改变材料的基础结构,长期使用该类材料会产生一定不良反应。在此基础上,各国学者开始研发能够促进人体修复、再生作用的组织工程材料。“组织工程”一词最早于1987年由美国国家科学基金会(NSF)提出。21世纪以来,组织工程材料不断研发上市,成为21世纪最具潜力的高新技术产业之一。

04

生物医用材料的产业链分析

生物医用材料行业产业链可以分为上游、中游、下游三部分。产业链上游市场参与者主要为生物医用原材料供应商,按照材料性质的不同,产业链上游包括五大类原材料供应商。产业链中游的主体为生物医用材料生产企业,包括植介入医疗器械生产企业。产业链下游涉及终端销售机构,包括各类医疗机构和患者。

来源:沙利文研究院、高禾投资研究中心

(一)上游分析

生物医用原材料包括金属材料、高分子材料、复合材料、无机材料和再生材料五大类。原材料是制成生物医用材料最基本的物质。因此,生物医用材料的上游参与者以开发具有临床使用价值的原材料为最终目的。

金属材料:可用于生物医用材料的金属原材料主要包括不锈钢、钛合金和钴合金等三类。金属成品的生产成本中,原材料成本约占80%左右,因此,拥有稳定、价格低廉的金属材料是提高生产企业核心竞争力的重要因素之一。

从细分品种上看,中国钴材料稀缺,主要依赖于进口。世界钴材料主要分布在刚果等非洲地区,国际矿产资源大多被欧美国际巨头所垄断,核心资源受限对行业的稳定发展会带来一定影响。对于中游生产企业而言,中国钴材料生产企业议价能力强,主要得益于钴材料的稀缺性以及后期精加工的技术性。中国在其他金属领域拥有丰富的资源,并呈现区域化发展趋势。目前国有企业近乎垄断中国金属开采行业,整体议价能力强。伴随着下游需求逐渐向高端化发展,中国金属材料行业也在不断调整产业结构来满足市场需求,金属材料生产企业议价能力将不断提升。同时,为了提高行业竞争力,金属材料生产企业产业链延伸趋势明显,与中游生物医用材料生产企业强强合作进程加快。

高分子材料:在中国经济快速发展的推动下,高分子材料的应用领域不断扩大,带动中国高分子材料行业的发展。中国高分子材料生产企业众多,主要集中在长三角、珠三角地区,行业规模大但集中度低,以中小型企业为主。目前,中国高分子材料的生产还停留在低端高分子材料。拥有核心技术、生产高端高分子材料的企业较少,落后的产能不能满足现代工程技术的要求。因此,中国高分子材料生产企业整体议价能力薄弱。

未来,在下游产业高端化需求的推动下,中国高分子材料产业升级进程加快。产能落后的中小型企业将被淘汰,行业集中度有望提高。同时,产业梯度分化进程将不断加快,高端高分子材料生产企业将拥有绝对竞争优势,议价能力整体提高。

复合材料:复合材料属于人造材料,是通过先进的技术将不同性质的材料组合优化而来,其行业准入门槛较低,越来越多的企业以复合材料为契机进入材料行业。现阶段,中国复合材料生产企业超过5000家,其中中小型企业占比90%以上,大规模生产的企业数量较少,行业集中度低。中国复合材料生产企业众多,但多数集中在中低端领域,高端复合材料主要依赖于进口。复合材料产品的附加值较低,同质化竞争严重,不能满足中游行业产业升级的需求,整体议价能力较低。

无机材料:可用于生物医用材料的无机材料以陶瓷为主。中国是陶瓷制造大国,陶瓷生产量和出口量位居世界第一。目前,中国陶瓷材料生产企业超过2,000家,从业人员不少于60万人,行业发展已呈现出区域化、分工化、同类产品集中化生产的发展模式,市场规模庞大。从产业结构分析,国产陶瓷材料以传统日用材料为主,高端粉体制备技术落后,产品工程化转化匮乏,与欧美先进陶瓷技术相比还存在一定差距。相对中游生物医用材料行业而言,陶瓷材料生产企业议价能力较弱。

伴随着计算机技术、3D打印技术等高新技术的不断应用,陶瓷材料行业将朝着自动化和智能化方向升级,提高自身议价能力的同时也能带动中游行业产业升级,促进中游生产企业生产出高质量、符合市场需求的产品。

再生材料:再生材料主要包括天然生物体组织,因此,生物原材料的稳定供应是保证生产企业生产稳定性的重要因素。天然生物体组织包括牛、猪等动物的组织和器官。中国畜牧养殖业发达,养殖技术已达到世界先进水平,2018年畜牧养殖规模化率超过60%,已具备自给自足能力。中国畜牧养殖业的稳定发展为中游生产企业研发出高质量的再生产品提供了保障。

中国再生材料起步较晚,目前还处于应用基础研究向产业化发展过渡阶段,因此,生产企业对天然生物体的需求量较小,再生材料生产企业整体议价能力较弱。伴随着再生材料技术产业化转换不断落地,生产企业对天然生物体的需求量将快速增加,再生材料生产企业的议价能力有望提高。

(二)下游分析

生物医用材料产业链下游参与者包括医疗机构与患者。

医疗机构:医疗机构包括综合医院、民办医院、专科医院、卫生院等有规模采购需求的机构。医疗机构采购生物医用材料需由各个科室提出申请,器械科领导接到采购申请后对申购计划单进行审核,然后组织耗材遴选委员会准备招标采购,最后与中标单位签订采购合同。生物医用材料的采购量与各科室的需求量挂钩,因此,医疗机构拥有绝对话语权,生物医用材料生产企业整体议价能力低。

伴随着人口老龄化进程的加快、整形美容的兴起、癌症诊断需求增加,生物医用材料的需求量逐年增加,推动医疗机构招标量上升,为中游生物医用材料生产企业快速发展创造机会。目前,中国部分地区生物医用材料存在材料落后的问题,而公众对新材料医疗服务的需求日益增长使得医疗机构亟需更新和添置新型生物医用材料。因此未来适用范围广、安全性高的新型生物医用材料生产企业有望获得增量市场。

患者:患者是生物医用材料的最终消费方。在中国经济快速发展的驱动下,人们的生活水平不断提高,人均可支配收入也相应提升。中国统计局数据显示,中国居民人均可支配收入从2014年的20,167.1元上升到2018年的28,228.0元。中国居民人均可支配收入提高推动医疗支出金额稳定增长,提升患者对纳米材料、几丁糖等价格偏高的新型生物医用材料的消费能力。

伴随着医改政策的稳定推进,各地区医保局根据本地区财政实力,不断完善生物医用材料报销范围。以北京为例,北京医保局采取最高支付限额纳入报销范围的防范,增加人工关节、人工晶体、心脏瓣膜等人工器官的报销范围,降低患者支付费用,提高患者消费能力。医保覆盖面的扩张促进了居民对生物医用材料的消费,市场需求量有望进一步增长。

05

生物医用材料的竞争格局分析

(一)全球生物医用材料行业竞争现状

不同于中国生物医用材料行业“小、乱、杂”的局面,全球生物医用材料行业集中度较高,强生、美力敦、贝朗三家跨国公司垄断了整个生物医用材料市场。生物医用材料对技术、资金要求较高,具有较高的行业壁垒。行业新入者在短期内很难形成规模效应来抢占国际巨头市场,因此,全球三大龙头企业垄断生物医用材料行业的现状在短期内不会发生改变。

目前,生物医用材料在欧美发达国家市场已经饱和,行业巨头一方面通过研发新材料,扩宽应用领域来寻求新市场;另一方面通过关注发展中国家的增长潜力,来扩大市场规模。三大国际巨头企业凭借境外资本、技术输出,加大发展中国家兼并收购力度,强化国际市场地位。同时,国际巨头加大研发力度,推动新型生物医用材料从应用基础向产业化发展升级,指引生物医用材料未来发展方向。

(二)中国生物医用材料行业竞争现状

全球生物医用材料行业集中度高,三大龙头企业通过兼并收购的方式强化中国市场地位。目前中国生物医用材料仍然以低端产品生产为主,高端生物医用材料产业化发展进程较慢,进口产品占据中国高端生物医用材料的半壁江山。伴随着中国政府对创新型生物医用材料政策支持深化,企业技术创新能力提升,产业链不断延伸,中国生物医用材料行业升级进程加快,国产生物医用材料有望抢占国际品牌市场,国产品种市场份额将进一步提高,逐渐替代进口产品。

目前,中国生物医用材料行业呈现区域化发展,已经形成珠三角、长三角、京津环渤海三大产业聚集区。珠三角地区以研发、生产高端综合性医用材料为主,包括人工器官,生物医用再生材料等。代表企业有冠昊生物等。长三角地区聚集以出口为导向的骨科、牙科生物医用材料生产企业,产业发展迅速,中小型企业活跃,区域化特色明显。中国生物医用材料市场上超过50%以上的一次性医疗器械和耗材由长三角地区生物医用材料生产企业供应。代表企业有鱼跃医疗、微创医疗、康辉医疗等。京津环渤海产业带形成以北京为核心的环渤海地区(天津、辽宁、山东)生物医用材料,其心血管器材、骨科器材等产业群丰富,代表企业有威高集团、乐普医疗等。

·end·

文章来源:高值耗材前沿

注:本站转载的文章大部分收集于互联网,文章版权归原作者及原出处所有。文中观点仅供分享交流,如涉及版权等问题,请您告知,我将及时处理!