这是100多年前英国发明的单轨火车,无需驾驶员的操作就能在单轨道上自动调整姿势保持平衡,看似违背了现有的物理定律,而它究竟是如何做到的?

1910年,英国发明家布伦南为了解决传统双轨铁路铺设成本过高以及过大的转弯半径难以适应弯曲路线的问题,于是利用陀螺的角动量守恒原理发明出了一种能够自动纠正倾斜角度的单轨列车。

起初他发现当单个陀螺中的转子快速旋转时产生的角动量就会使其保持稳定,一旦受到外力发生倾斜,转盘就会围绕垂直轴进行旋转,这种现象就被称为"进动"。也就是说无论外力如何施加,陀螺仪总能依靠角动量守恒定律回到最初的平衡状态。

于是布伦南在模型火车中安装了一个小型飞轮,并将其连接至电机进行实验。虽然陀螺仪的进动作用确实可以使火车保持稳定,但问题是当火车在遇到转弯时由于陀螺仪没有随之转动,而进动又阻止了火车的转弯,最终导致火车发生了倾斜并出轨。

为了解决这一问题,布伦南又增加了一个陀螺仪,使其朝相反的方向旋转,并通过一组齿轮进行连接。当其中一个陀螺仪发生偏转,另一个则会以完全相反的方向转动。如此一来,火车在转弯时两个陀螺仪就会在相互作用下抵消掉多余的进动。

在突破了技术瓶颈后,布伦南决定打造出一个1:1的原型机,全长约12米、重22吨,并配备两个转速达每分钟3500转的巨型陀螺仪。但此时他发现不同于小模型实验,陀螺仪不仅要对抗自身的旋转,还要抵抗火车本身带来的巨大重力。

当火车发生倾斜时,其重心会将车身不断下拉,如果陀螺仪无法产生出足够强的进动就无法保持火车的稳定性。为了能够增加陀螺仪的进动,布伦南决定将其连接到汽油发动机上,并放置在一个真空封闭的外壳中以减小摩擦。这样即便电力耗尽,陀螺仪也能继续旋转长达30分钟,确保火车有足够的时间不会侧翻。

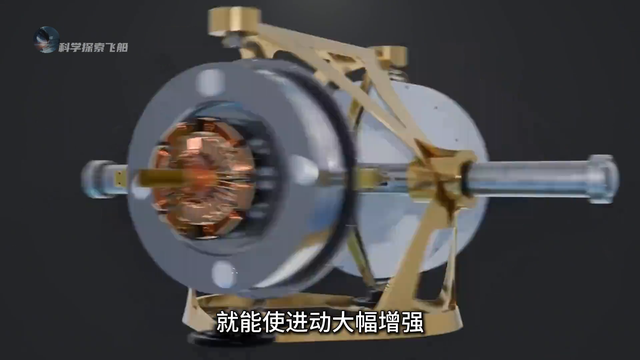

随后布伦南又将陀螺仪放在了一个万向节上,使整个系统能在火车的横向轴进行旋转,同时将每个陀螺仪的旋转轴从外壳伸出,并在上下两侧各添加一块与火车底盘连接的导板。当火车出现倾斜,旋转轴就会与其中一块导板接触,产生的摩擦力就会使陀螺仪在上面滚动。如此一来,就能使进动大幅增强,从而维持火车的平衡。

但这时又出现了一个问题,由于火车在行驶中会发生震动,这会导致旋转轴在导板上反复弹跳,使其难以产生出平稳且适当的力矩。于是布伦南果断放弃了导板方案,采用了一种更为精妙的设计。

他先是将陀螺仪固定在火车底部,使其能够跟着火车一起旋转,以此来产生出自然的进动。同时在右侧陀螺仪的旋转轴中装有一个控制杆,并在末端连接一个用来控制空气流量阀门的杠杆装置。当空气被压缩后,会沿着两根管道进入一个穿透陀螺仪中心的双端管道,同时在两个陀螺仪之间放置一个齿轮架。

当火车出现倾斜的瞬间,陀螺仪就会发生进动,驱动着控制杆推动阀门开关。而压缩后的空气就会从其中的一根管道流到粗管的一侧,并在压力的推动下迫使另一个陀螺仪产生反方向进动,直到火车恢复平衡。

整个过程不仅瞬时完成,且还巧妙的运用了动力系统,仅用一个较小的力就产生出了一个较大的力,从而吸收掉了火车倾斜的重力。即便车内所有乘客全都站在同一侧,火车也不会发生侧翻。

虽然布伦南的原型机取得了巨大的成功,但却没有受到投资者的青睐。由于每个车厢都要安装如此复杂的陀螺仪系统,不仅会增加成本以及各种不确定因素,外加当时的双轨列车已经非常成熟,最终导致这个项目被摒弃掉。但这一原理却在之后的航天领域中大放光彩。不得不说,人类的智慧真的是无穷无尽。