【前言】

清朝灭亡到现在也就一百多年,可让人惊讶的是,上千万的满族人居然没能把自己的母语——满语给保留下来。这么让人遗憾的情况,背后到底有着怎样的历史变化和文化碰撞呢?满语这么快就没了,到底是因为啥呢?

接下来,咱要带着读者好好琢磨一下这个像谜一样的历史情况,讲讲清朝完蛋后满族人在语言方面碰到的难题。随着时间的推移,满语咋就在好几千万满族人当中慢慢不受待见了,最后还没声儿了呢?那咱就一块儿顺着历史的大流儿,把满语消失的谜团给解开,找找这里头的历史琢磨劲儿和文化记事儿。

【努尔哈赤树;口号,满汉融合之路崎岖起伏】

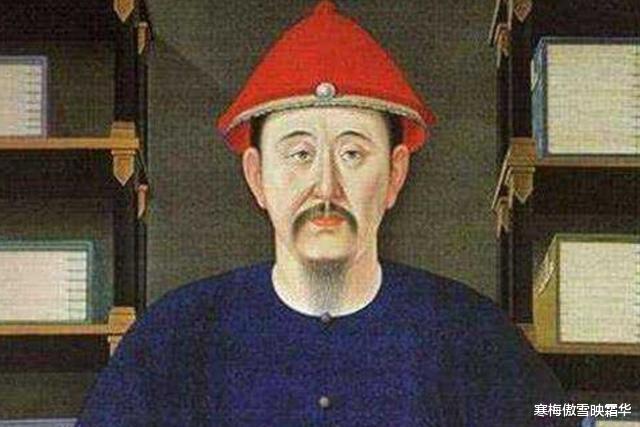

当努尔哈赤把满洲各个部落都统一起来,创立了后金政权的时候,这个新生的少数民族政权所要面对的,是汉族王朝明朝所带来的巨大压力。明朝有着深厚的文化积淀以及强大的国家实力和军事力量,后金若想逐鹿中原,就一定要先冲破明朝的防御阵线。

努尔哈赤心里清楚,光凭武力去征服那可不行。汉族在这广阔的土地上可是主人,要想占领中原,就得先把当地汉人的支持争取过来。于是,他提出了“满汉一家”的说法,着手实施拉拢汉人的办法。

要是汉族文人愿意为后金效力,就能拿到丰厚的薪水,还能得到荣誉。在当时那种混乱的局面下,这无疑有着很大的诱惑力。这不,一时间,明朝边疆的汉族官员和读书人都纷纷跑来归附后金,后金的汉化程度也在持续加强。

不过呢,努尔哈赤所提的“满汉一家”,说到底还就只是个口号罢了。有记载称,努尔哈赤作为少数民族的领袖,那可是相当有远见,而且很有雄才大略。他心里清楚,要是想把明朝这块好地方给占了,只靠武力那肯定是不行的。汉族的传统那是相当久远,还有儒家文化呢,要想占领中原,得先把人心给“收服”了。

于是他施行了拉拢汉臣的办法,给汉臣丰厚的俸禄和官职,以此来赢得他们的拥护。然而,努尔哈赤终归是在满洲,其骨子里依旧存有少数民族那种与生俱来的优越感和傲气。

他打算让这些汉臣去学习满语,接纳满族的文化风俗,还命令他们在处理政务时运用满文。这简直就是要让一帮早已习惯了自己熟悉语言文字的儒生,猛然去改用一种完全生疏的语言。不难想象,对于汉族文人来说,这就好比是白费力气,想要推行下去极为艰难。

努尔哈赤对此有所察觉。到了晚年,他清楚地认识到,凭借武力能够快速夺得土地,然而若要真正取代明朝来统治中原,就得更深入地推行汉化,并且必须获得汉臣发自内心的拥护。只可惜,他的宏伟大业尚未完成,还没来得及完全改变想法,就抱憾离世了。

【皇太极汉语说得好,多尔衮忧心忡忡】

努尔哈赤离世后,其儿子皇太极登上了皇位。皇太极在继承前人军事成就的基础上,又实现了新的突破。他对汉文化深有研究,博古通今,对汉人的心思也了如指掌。皇太极的汉字写得很棒,汉语讲得也极为顺畅,举手投足间宛如一个儒雅的书生。

在他当政的那段时间,满语的使用频率大幅降低,汉语和汉字则取而代之占据了主导地位。汉臣能够很快地被提拔成为关键的重要官员,八旗子弟们如潮水般涌入汉语学习的课堂,纷纷争抢着学习诗词歌赋。积极向汉文化靠拢,变成了那时的主要潮流风气。

多尔衮瞧着这情形,急得不住地摇头。身为满族的重要大臣,他觉得汉文化正在逐步侵蚀满族的骑射传统,生怕汉族把满族同化了之后,满清帝国会就此垮掉。要知道,汉人的数量以及文化底蕴,那可比满族强得多了。多尔衮多次向皇太极进言,恳请他注重满语和武艺的传承,然而皇太极却没把这当回事儿。

皇太极打小就受着汉文化的浸染,他的母语便是汉语,活脱脱就是个典型的汉文人儒生。多尔衮的担忧他心里明白,不过他倒认为这也未必是桩坏事。满汉相互融合,不但能够争取到汉族的支持,也能够让满族的文化内涵变得更加丰富。当然了,这样的做法确实存在风险,可皇太极有把握掌控住局势,避免出现被同化的那种最坏情形。

【顺治开启重用汉臣之路,康熙推崇汉文化】

1636 年,皇太极离世。他的儿子福临登上了皇位,这便是后来的顺治帝。福临在年幼时曾得到定月氏的搭救,是由一位汉族女子将他抚养长大的,正因如此,他深受汉文化的浸染。他即位后的首要行动,便是大量起用汉臣,同时还责令满臣们踊跃学习汉语和汉字。

福临(顺治)可是在汉文化的浸润中长大的,他登上皇位后,首要之举便是对汉臣加以重用。在他看来,汉臣对四书五经了如指掌,对中原地区的民生经营也颇为熟悉。要知道,汉族在全国人口中占了绝大部分,要是没有汉族官员的强力辅佐,想要治理好这个庞大的帝国,那可是相当困难的。

这使得满汉矛盾又一次加剧了。好多满臣都对福临的这种做法表示不满,认为他过于偏向汉臣。然而,福临丝毫没有改变自己的想法,还下达命令,让满族臣子用心学习汉语和汉字。因为他清楚地知道,要想长久且安稳地统治中原地区,满汉相互融合是必然的选择。要是没有较高的汉文化素养以及语言文字能力,想要获得当地人的支持是很困难的。

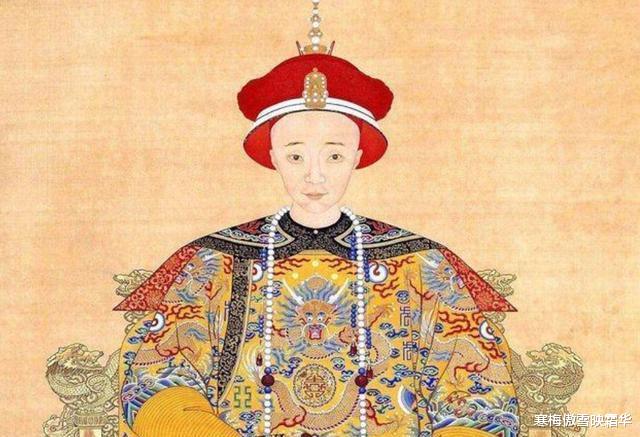

康熙帝那可是汉文化的超级迷弟。在康熙盛世时期,文化艺术那是相当繁荣。他自己就是文化艺术的积极参与者与有力推动者。康熙亲手写的汉诗多达四万多首,这数量着实让人惊叹不已。

有学者认为,这是由于汉语言文字能给他带来极大的审美愉悦。得明白,满语终归只是北方一个少数民族的语言,其文字符号相当简单,要进行语言艺术创作是很困难的。

在康熙统治时期,朝堂之上满语的使用已经变得颇为少见,满汉融合的程度达到了空前之高。大臣们碰面时打招呼都说着“早儿!”“晚儿!”这类北京方言。满汉之间的界限不再分明,携手共同促使这个多民族帝国走向了极度的繁荣兴旺。

康熙到了晚年的时候,才惊觉满族文化有被同化的危险,赶忙下达上谕,让官员和百姓都去学满语。可是呢,汉化的程度已然很深了,这个政策实施起来困难重重,最后也就不了了之了。你瞧,文化的同化常常是无声无息且难以抵挡的呀。

【乾隆失败挽救,满语沦为朝堂脏话】

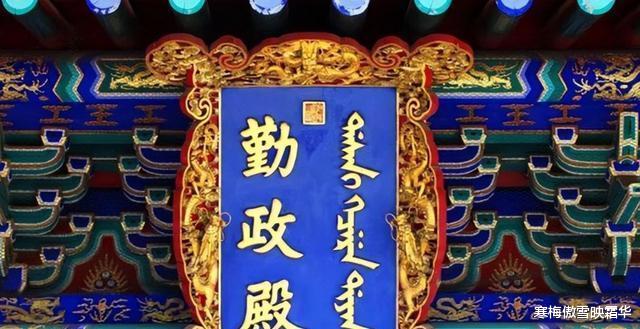

乾隆帝登基后,发现满族的语言和文化面临着即将消失的危险,便决心要改变这一状况。他在宫廷里积极推行满语,再次开设满语课程,要求八旗子弟努力学习。说到底,这关乎到他这位满清皇帝的身份以及正统性。一个由少数民族主导的政权,要是连自身的文化语言都无法保住,其统治的合理性就会受到怀疑。

然而,满族统治阶层中汉族文化的地位早已坚如磐石。那如画的江山,那优美的诗词歌赋,都让满族人甚是喜爱。就连乾隆自己,也深深沉浸于汉文化所呈现的艺术珍宝里难以脱身。他原本期望能够如同康熙治理下的盛世那般,缔造一个在文治和武功方面都极为出色的千秋帝业。

结果呢,这位开明君主最终还是被汉文化艺术的优美绮丽给彻底征服了,以至于他在不知不觉中偏离了自己一开始的目标。朝堂之上,各种各样的汉语方言到处都是,而满语呢,只有当皇帝和大臣们气得跳脚想骂人的时候,才会忍不住蹦出那么几句脏话来。这就足以表明,满语已经陷入了一种沦为边缘小语种的境地。

乾隆末年,眼见满语日渐没落的状况,也只得无奈叹道:“没法子呀,谁叫咱住在中原呢。”占领者最终反被其所占之地影响,这是每个征服王朝都难以逃脱的命运定数。

【光绪只会说北京话,满语成为死语】

乾隆之后,道光、咸丰以及同治这几位皇帝也曾想要大力推广满语,然而最终都没能成功。道光清楚自己治理国家的能力比不上先辈,只盼着能够安稳地过日子。而咸丰和同治呢,先后遭遇了像太平天国这样的叛乱,整个人心力憔悴,根本没精力去管推广满语的事儿了。

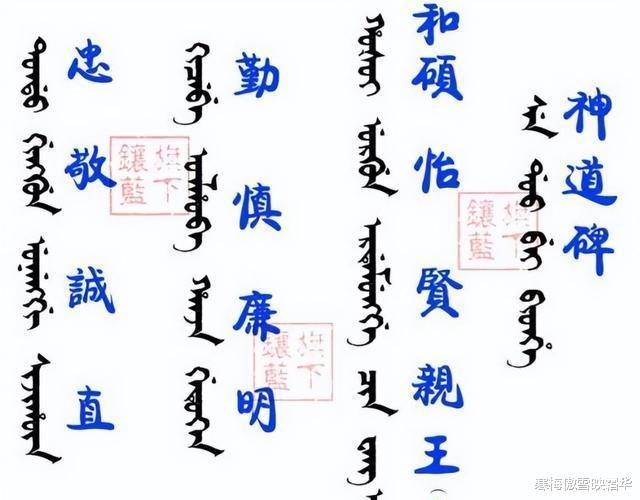

在光绪帝那个时候,满语已然变成了一种几乎没人使用的语言,只有那些历史学家以及语言学家会专门去探究它。并且,使用满语的人仅仅局限在皇室贵族当中的极少数人,这种语言的地位差不多都要消失殆尽了。

现今这些年轻的皇子们,讲起话来那都是一口顺溜的北京官话。光绪呢,他就只会讲特别地道的北京话,其他那些汉语方言他也能说得极为熟练。这已然成了时代的发展趋势,没法改变啦。

慈禧太后连一个满语字母都不识,她让光绪的满语老师跟着自己,不过是为了起到监督的作用。身为实际的最高统治者以及皇太后的慈禧,仅仅学了些满语的皮毛,她根本没心思大力推广在她看来只是“少数民族语言”的满语。怪不得她的侄子光绪也不重视满语呢。

满语在清朝末代皇帝溥仪这儿算是彻底没了。据相关记载,溥仪那可是个典型的纨绔子弟,整天沉溺在西方那种奢侈生活里。在他的自传中,溥仪更是直言自己连一句满语都不会讲。就这么一个只图享受、不求上进的统治者,怎么可能挽回满语走下坡路的命运呢?

【结语】

曾经强盛的满清帝国,它的国语——满语,在历史的洪流中几近消失。而它的衰落过程,和满汉融合的艰难曲折历程紧密相连。

满语在这场融合里成了必然的牺牲品,它的消失道出了一个无情的现实:强者为尊,适者生存。一旦出现一个强大且先进的文明体系,那落后衰败的旧文明必然会被彻底同化。这是历史的走向,是永恒不变的法则。