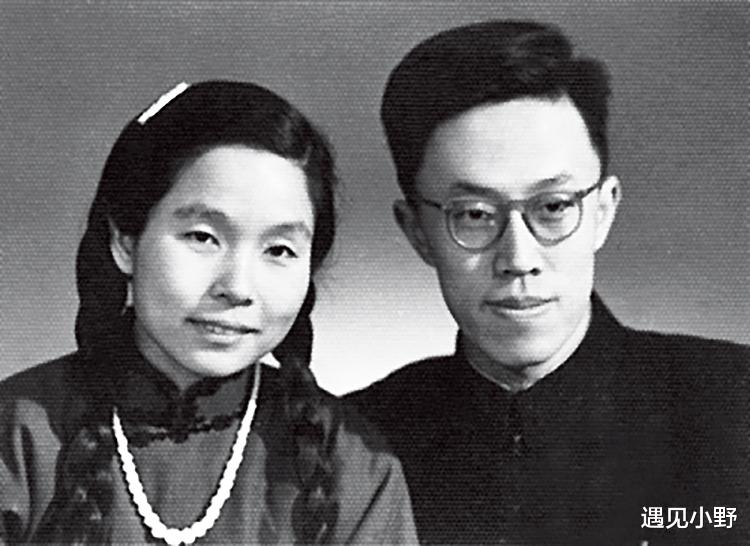

早年间,王蒙18岁,崔瑞芳19岁,两人初见便倾心,他对崔瑞芳几十年如一日深爱,在一起超过一个甲子,共同走过55年婚姻,崔瑞芳于2012年去世,这对王蒙打击很大,一度万念俱灰。

没想到不多久80岁高龄的王蒙便又再遇见真爱,对小20多岁的《光明日报》资深记者单三娅一见钟情,王蒙称单三娅“是我的安慰,是我的生机的复活”。

我在读大学的时候,王蒙是我们学校中文系的客座教授,每学期都会来给我们上课,当时他70多岁了,每次都带着夫人崔瑞芳一起来,两人感情甚好,走路、合照都要牵着手,生动地诠释了什么叫做举案齐眉,令旁人羡慕。

王蒙喊夫人为“崔老师”,我们也跟着叫王蒙夫人为“崔老师”,到目前为止,这是我见过的感情最为融洽、有激情的夫妻之一。

在2012年听说,崔瑞芳老师去世时,我和同学们都深感意外,觉得很惋惜。

在50多年的婚姻岁月里,两人相濡以沫共同守候。王蒙具有文学天赋,23岁发表了小说《组织部来了个年轻人》,犀利地揭示了一些干部存在的问题,引起轰动,也因此在特殊的年代被打成右派下放到新疆,扣上了帽子,一戴就是20多年,在1979年才平反。

在王蒙被打成右派时,两人在恋爱尚未成婚。很多人劝崔瑞芳考虑各方面的影响离开王蒙,但是崔瑞芳坚持认为王蒙是好人,顶着压力与王蒙成婚,放弃在北京的一切,陪王蒙在新疆戴着帽子生活,生了两儿一女,一家五口住在8平米的土屋。

王蒙和崔瑞芳生性乐观外放,“在生活中我快乐地向前,多沉重的担子我不会发软……”一家人没有自怨自艾,反而在新疆生活很愉悦,王蒙和崔瑞芳自学了维吾尔族语,与新疆和维吾尔族群众打成一片,结下了深厚友谊。

在1979年平反恢复写作后,创作了大量以新疆为背景的文学作品,进入创作的黄金期。不同于一般作家描述自己被打倒被下放的经历充满了愤懑、屈辱,感受世态炎凉,王蒙对于这段生活一直是轻松快乐的回忆,可见他是一个很能想得开生存下去的人。

读王蒙的作品,会感觉他是一个很有智慧、很会生活同时有文学天分的人,复杂曲折的人生经历让他对世事、人性都看的很通透,不拧巴。

在回京后,不仅是作家、学者,还身居要职,担任文化部原部长、中国作家协会名誉主席、政协常委等职务,在卸任文化部长后笔耕不辍,出版了很多作品,担任多个大学的客座教授、文学院名誉院长,为培养人才鞠躬尽瘁。

因为其杰出贡献,在建国70周年时,被授予“人民艺术家”国家荣誉称号,全国仅3人获此殊荣。

跟着王蒙上过6个学期的课,感觉王蒙是一个很有激情的人,不仅体现在生活上,也体现在创作和讲学中。

王蒙当领讲人的讲座永远不枯燥,即便是一些枯燥的文学术语,也能尽量用通俗易懂的语言讲授出来,深入浅出又很有文化底蕴,肚子里的学问是很深厚的。

他人脉广泛,每次来,都是带领一大批作家一起前来办讲座,沾他的光,我们听过贾平凹、莫言、王安忆、苏童、迟子建、白先勇等一大批国内外知名作家的讲座和分享,获益匪浅。

一位知名作家曾在讲座现场表明,过去受王蒙提携,凡是王蒙召集的学术讲座,不论多忙必定到场。感觉王蒙是一个胸怀很大的人,喜欢提携后辈和新人,颇有文坛大师风范,虽然曾经从政担任正部级干部,但是一点官僚习气也没有,对我们这些学生的问题有问必答,没有架子。

他曾以爱护年轻作家的出发点举荐郭敬明加入中国作协,虽然郭敬明最后退出中国作协,但是心中一直感激王蒙,在夫人崔瑞芳去世后,赶到北京现场告别慰问。

我觉得抛开其他,单纯就人性而言,两人在这一件事上都做的很敞亮很温暖。

每当王蒙在台上讲课,他的夫人崔瑞芳一般就坐在下面座位的第一排,静静注视着王蒙,合影都站在一起牵着手,一副岁月静好安然到老的模样,着实让人羡慕。

崔瑞芳老师虽然教授物理,但是文学素养也很高,她曾在《我的丈夫王蒙》中有介绍,他们自十七八岁相识以来,携手一甲子不曾分开。在王蒙被下放的岁月中,她始终不离不弃,坚定地和丈夫一起面对各种困难。

《我的丈夫王蒙》称:“我们是世上最平常的一对。天塌地陷了,我们过着我们平常的日子。风风火火了,我们还是过着我们平常的日子。愿我们的福气,让所有善良的人世男女分享。”

如果世间有神仙眷侣,我觉得就是他们的模样。在崔瑞芳去世之后,王蒙在旁人的搀扶下与妻子告别,在告别室几乎未发一言,但在亲属致礼时难抑泪水,并现场向爱妻下跪,见者无不为之动容。

王蒙曾悲哀地说:“我一度万念俱灰,失去了生活的勇气。我必须承认,瑞芳给了我太多的温暖与支撑,我习惯了,我只会,我也必须爱一个女人,守着一个女人,永远通连着一个这样的人。我完全没有可能独自生活下去。”

在崔老师去世一年之后,王蒙又遇到了《光明日报》资深记者单三娅女士。单三娅和崔瑞芳一样,都是高级知识分子女性,和王蒙有共同语言,生活阅历丰富,见识广博,智慧通透。虽然年近60,但是保养的不错,风姿绰约,有着岁月积淀下来的气质和优雅。

像当年18岁对妻子崔瑞芳一见钟情一样,80岁的王蒙再次激发了对生活的希望和热情,对于单三娅一见钟情,仅半月两人就决定共度残年余生,“重新过人的生活”。

很多人认为相守55年的妻子去世一年就再婚,不免薄情。可是,设身处地想一下,逝者已矣,如果崔老师在天有灵,也一定不希望王蒙不要长久沉湎于痛苦之中无法自拔,希望有个人替自己照顾高龄的王蒙的日常生活,如果王蒙晚年幸福,她也一定欣慰。

在单三娅女士的照料下,王蒙生活的很好。在接受“人民艺术家”国家荣誉称号之时,我们通过电视看到王蒙的身体和精神状态都非常好,在这一点上,单三娅女士功不可没。

之前在学校的时候,王蒙和我们聊天,他自称和我们一样,自己也是一个“80后”,他的思想甚至比我们还新潮,各种新鲜的网络名词比我们还熟悉。到现在k快90岁了,还与时俱进会用微信、运动APP、IPAD,每天写作、追剧,常年游泳练出了6块腹肌,学会了六七种语言。

近距离接触过王蒙,也阅读过王蒙的很多作品,了解他一生的轨迹,我感觉他是一个智慧的人,一生大开大合,视野开阔心胸广博善于变通,很好地承袭了中国传统文化的智慧和精髓,在授课中,他就屡次提到过让我们好好读一读经典书籍。他提到,“孔孟老庄”是中国人的气质与秉性,除非你对生活、志趣、情感一无所求,不然一定要读一读它们。

我觉得这是一个历经世事返璞归真的大家对于年轻一代的肺腑之言和殷切期望,他从中国传统文化中受益了,所以希望更多的年轻人也能从中受益。

但是经典大多是文言文,较为深奥,不太符合现代人的阅读习惯。为了让年轻一代也能乐于读经典真正学懂弄通中国传统文化,王蒙写了部《写给年轻人的中国智慧》,将孔孟老庄文化的核心精华提炼出来,讲给年轻人听。

为了更加通俗易懂有趣味性被人们消化吸收,王蒙邀请了一批年轻人试读,根据反馈进行修改,直到大家都认为足够有趣通俗才算定稿。

朋友送我了一套,看着很过瘾,就像当年在听他讲座,一点都不枯燥,趣味横生,化一些大智慧于有趣的讲解中,非常好理解吸收。

这就是王蒙一如既往的风格,精炼、犀利、有趣,内容深刻却贴近生活。

有幸在学生时代聆听王蒙授课,印象深刻一生受益。读他的作品,仿佛在跟他现场学习对话,抛开繁杂的俗世,一起阅读经典,感受古人的智慧,感受中华文化的魅力,升级思维方式,学会更聪明的保持个性与独立,涵养心智,提升境界。

尊重中国文化,尊重大师,尊重智慧,一个有大师而不懂得尊重的民族是没有未来的,让我们一起祝福王蒙平安健康,未来会有更多好的作品带给我们!