五月初的河南襄城,正值风光如画的季节。

1944年的春末,这片土地上却笼罩着一层浓浓的战争阴霾。

风中夹带着硝烟的味道,偶尔可听见远处的枪炮声。

这一天,村口的几位老人正围坐闲聊,忽然听到一个消息:襄城县周边的几场激战被记录得极其模糊,也许其中真正发生了许多不为人知的故事。

故事的开端要追溯到1944年5月前后,那段时间被称作“豫中会战”,以国军的大溃败告终。

于是,襄城县域内便爆发了几场重要的战役,掀起了全民抵抗日军的高潮。

日军的目标是截断许昌守军的西撤之路,并快速插入汝州方圆,阻击和消灭从郑州方向撤退的国军。

而国军则希望尽量阻止日军的前进,为主力部队的安全撤离争取时间。

按照抗战学者“静水流申”的观点,襄城域内发生的战役,更适宜称为“战役”而非“阻击战”,因为虽然国军在防守上占据被动地位,但却展现了主动出击的精神。

这一观点,在当年是一个颇具争议的话题,特别是在战后的学术界。

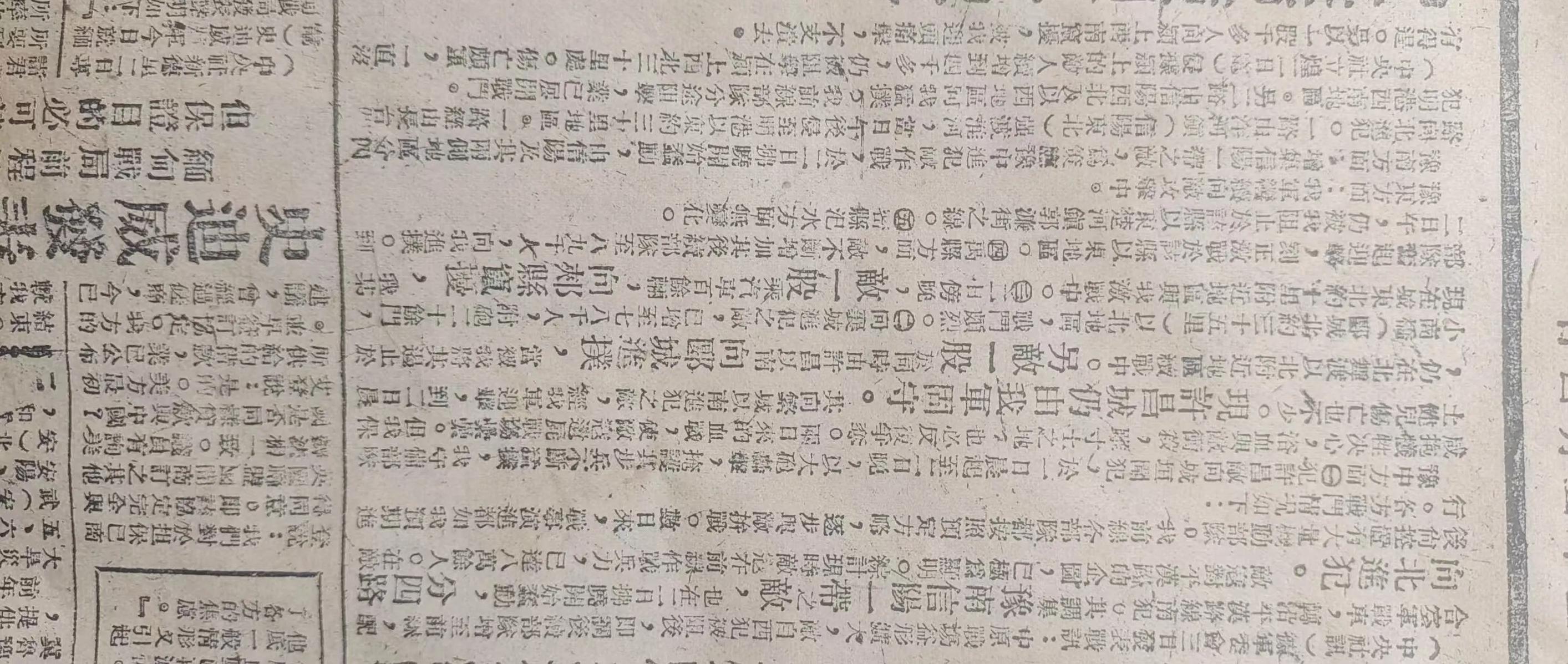

各方战力对比和战斗详情1944年5月,襄城的颍桥镇成为这一系列战役的首个战场。

当时,从许昌回撤的暂编15军和第12军的一部分部队在此遭遇了日军的猛烈攻击。

颍桥阻击战从4月30日上午打到5月1日凌晨,双方僵持不下。

中方守军在生死间反复拉锯,最终被迫撤退。

这时,位于许襄路的竹园寨、汾陈、周庄及三冀村的战斗更是不可小觑。

日军出动了多达32辆坦克和战斗机支援,国军则顽强抵抗。

三冀村战役异常激烈,战斗中,国军的两个团长刘国昌和曹和光相继殉国。

这些牺牲为后续撤退赢得了宝贵的时间,但却鲜为人知,许多细节淹没在战火中。

国军英勇牺牲与战后影响那场惨烈的战斗过后,颍桥一役的日方战报称其伤亡47人,而国军的损失则显然更为惨重。

三冀村战役结束时,日军将阵亡士兵的遗骸带走火化,而国军英烈的尸体,由当地的村民们默默收殓,投进枯井中,掩埋起来,等待后世的发掘和祭奠。

历史学家在战后分析认为,这场战役虽然以国军的惨败告终,但从战略上看还是成功的,因为它拖住了日军,为郑州、密县和登封方向的部队赢得了宝贵的撤离时间。

但是,代价是沉重的。

那些无名的英烈们埋骨他乡,是和平和自由用战士的血肉换来的证据。

历史的记载与真相探究时光荏苒,当时的硝烟早已散去,但那些勇士们的故事却不应被遗忘。

近年来,很多抗战志愿者和历史学者试图还原当年的战斗场景。

2025年2月,湖南龙越和平基金会携手河南抗战志愿者团队,来到前冀村,挖掘出了八十余具国军英烈的遗骸,希望通过DNA鉴定,帮助他们魂归故里。

在这些志愿者的共同努力下,战役中的许多谜底逐渐被揭开。

譬如刘国昌和曹和光两位团长的牺牲地点和经历,终于得以确定。

刘国昌在后冀村西某村重伤被俘后自刹,而曹和光则殉国于三冀村战役中。

一些细节问题仍待进一步厘清,但与此相关的历史研究正在逐步推动。

这些志愿者的行动令人动容。

他们不仅是对历史的尊重,也是对那些投身战场的先辈们的敬仰。

毕竟,没有这些前人的牺牲,就没有今天的和平生活。

在那个战争的年代,每一个英烈的牺牲都是一段沉重的历史。

如今,当我们站在和平的土地上,不能忘却的历史不仅仅是铭记,更应该是行动。

让我们共同缅怀那些为国捐躯的英雄们,他们的精神将永远在我们的心中流淌。

向所有在抗战中献出生命的英烈们致敬,也感谢现代那些追寻历史真相和缅怀英烈的无名英雄们。

他们的努力让我们看到了历史的真正模样,让我们更加珍惜今天得来不易的和平生活。

希望这些记录能让更多人了解那段岁月的真相,铭记历史,砥砺前行。

愿未来的岁月里,再无战争和杀戮,让和平的阳光普照大地。