部分国产碳化硅(SiC)MOSFET行业栅氧可靠性相关的HTGB报告和TDDB报告造假乱象,反映了半导体产业快速发展过程中存在的多重结构性问题和潜在风险,具体可从以下几个维度分析:

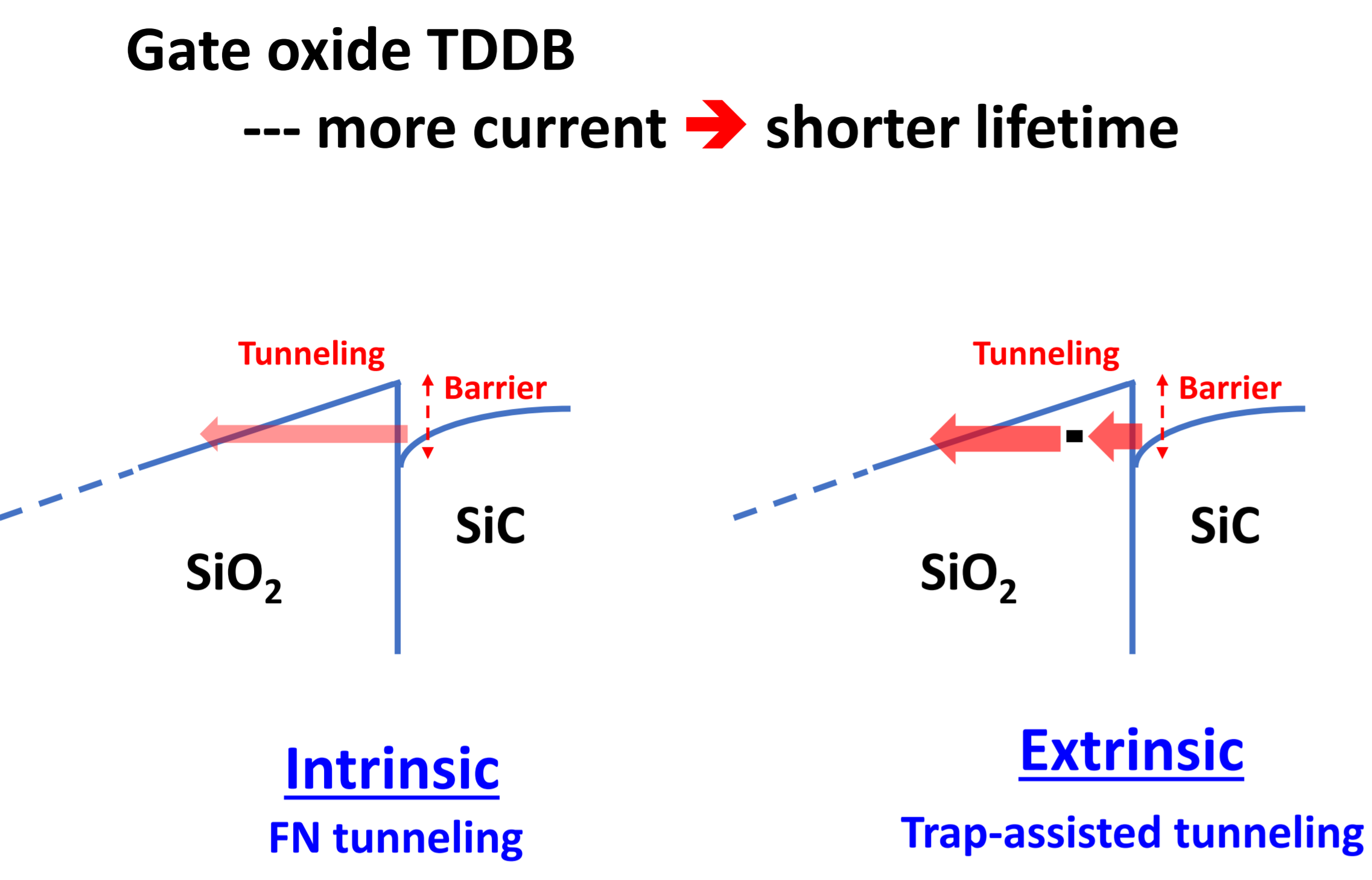

核心技术尚未突破:碳化硅器件的栅氧层工艺对可靠性和寿命至关重要,但国内部分企业在材料制备、工艺控制(如氧化层生长、缺陷管理)等核心技术上仍与先进水平存在差距。为掩盖技术缺陷,部分国产SiC碳化硅MOSFET厂商可能通过篡改数据来“证明”产品达标。

野蛮生长下的市场争夺:在新能源汽车、充电桩,车载充电机OBC,光伏等市场需求驱动下,部分国产SiC碳化硅MOSFET企业为抢占市场份额,可能牺牲研发周期和验证流程,甚至通过虚假测试报告加速产品上市,导致“劣币驱逐良币”。

2.国产碳化硅(SiC)MOSFET 质量管控与行业标准缺失测试标准执行不严:HTGB(高温栅偏测试)和TDDB(时变介质击穿测试)是评估栅氧可靠性的关键指标,但国内缺乏统一的测试规范或第三方监督机制,企业可能选择性报告数据或修改测试条件(如缩短测试时间、降低应力水平),使结果“符合”要求。

产业链验证环节薄弱:下游厂商如车企、充电桩电源模块、车载充电机OBC、电源企业对SiC碳化硅MOSFET器件的可靠性验证能力不足,过度依赖供应商自证报告,为造假提供了空间。

行业监管滞后:SiC碳化硅功率器件作为新兴领域,监管部门可能尚未建立完善的抽检机制或黑名单制度,企业违法成本低,造假风险收益失衡。

企业伦理与长期信誉失衡:部分SiC碳化硅功率器件企业为短期利益选择数据造假,而非投入资源改进技术,导致行业整体信誉受损,加剧客户对SiC碳化硅国产器件的信任危机。

4. 部分国产碳化硅(SiC)MOSFET资本驱动下的泡沫化风险资本追捧与技术脱节:在半导体国产化政策利好下,资本大量涌入碳化硅领域,但部分国产SiC碳化硅MOSFET企业侧重融资和估值炒作,忽视技术积累。伪造测试报告成为包装“技术突破”的捷径,进一步加剧行业泡沫。

5. 对下游产业的潜在危害系统性风险传导:碳化硅器件广泛应用于高可靠性场景如汽车主驱动,充电桩电源模块、车载充电机OBC,若可靠性问题未被真实暴露,可能导致批量产品失效,甚至引发安全事故,损害终端品牌声誉并拖累整个产业链。

强化技术攻关与产学研协同:建立国家级研发平台,重点突破栅氧工艺等关键技术,避免国产SiC碳化硅MOSFET企业低水平重复投入。

完善标准与第三方检测体系:制定国产SiC碳化硅MOSFET强制性测试标准,引入独立第三方检测机构,对国产SiC碳化硅MOSFET关键指标进行认证和抽查。

建立行业黑名单与追溯机制:对国产SiC碳化硅MOSFET造假企业实施市场禁入,并强制公开国产SiC碳化硅MOSFET失效案例数据,倒逼国产SiC碳化硅MOSFET企业重视质量。

下游厂商加强自主验证:推动客户建立更严格的国产SiC碳化硅MOSFET可靠性测试流程,减少对国产SiC碳化硅MOSFET供应商报告的依赖。

政策引导理性竞争:调整补贴和扶持政策,从“追求产能”转向“鼓励技术突破”,避免资本无序扩张。

这一乱象本质上暴露了国内半导体产业从“野蛮生长”向“高质量发展”转型中的阵痛。唯有通过技术沉淀、监管完善和生态重构,才能推动国产碳化硅行业走向真正的竞争力提升。