说实话,我最喜欢的还是咱们国产的“凤凰”自行车。无论是从工程力学、人体运动学,还是整车的结构比例来看,它都堪称经典,无可挑剔。那时候的产品质量,现在的自行车根本没法比。车圈、车把的用料扎实,漆面也是油亮光滑,骑起来既稳当又灵活。外胎用个五到八年完全不是问题,至今我依然对凤凰情有独钟。我现在骑的是2013年凤凰原厂生产的28自行车,但质量已经远远不如当年了。如今凤凰厂已经没了,曾经的国产辉煌不再,真是让人感到特别可惜。

在1970至1980年代,中国市场上涌现了许多本土知名品牌。上海制造的蝴蝶牌缝纫机和凤凰牌自行车,以及天津生产的飞鸽牌自行车等,都是那个时代的代表性产品。这些国产品牌深受大众喜爱,甚至出现了一段流行的顺口溜:"骑着凤凰车,戴着上海表,载着姑娘去看电影。"这些产品不仅是日常生活的必需品,更成为了当时人们炫耀身份和品味的重要标志,展现了一个时代的风貌。

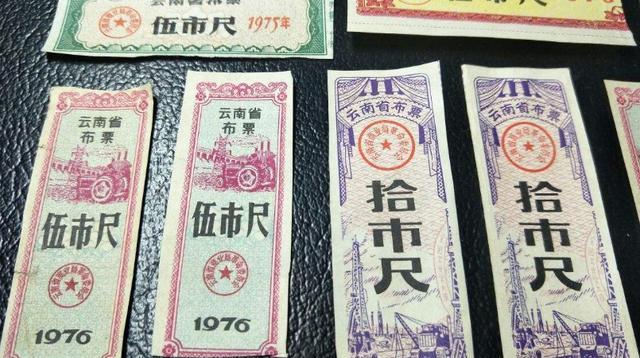

在20世纪70年代,自行车被视为高档消费品,与手表、缝纫机和收音机并列为结婚必备的"四大件"。当时购买凤凰牌自行车不仅需要足够的资金,还必须持有专门的购车票证。那个年代的凤凰28英寸自行车以其精良的工艺、出色的防锈性能和轻便的骑行体验而闻名。相比之下,现今市场上的自行车质量普遍下降,骑行时往往更加费力。作为那个时代的亲历者,我深刻感受到当时国营企业产品的可靠性。即使存在不合格产品流入市场的情况,这些产品也会明确标注"不合格"字样,并以低于合格品的价格出售。在民用轻工业品领域,上海制造的产品备受消费者青睐。

【70年代的“凤凰牌”自行车,一辆150元,相当于现在多少钱?】

在七十年代,一辆二手凤凰自行车的价格高达157元,而全新三大品牌(永久、飞鸽、凤凰)的价格则在180至200元之间,且需要凭票购买。与现今相比,当时的工资水平显得较高。那时人民币最大面额仅为10元,而如今已达到100元,这反映了明显的货币差异。当时,月薪大约三十元,能拥有一辆凤凰或永久自行车的人被视为富裕阶层,因为这些车价格不菲,且需有特定的购买指标,获取难度极大。

凤凰自行车主要有飞凤和企凤两个系列,价格上飞凤更贵一些,区分点在于车头标志。凤凰18型是当时的高端车型,配备红色牛皮座椅和大护链,28寸规格堪称凤凰系列中的顶级产品。1990年那会儿,就算有购车券也得花375元才能买到,这可是获得部级优质产品认证的好车。图片里展示的是凤凰20型,我结婚时也有一辆,但质量明显不及18型。最大的区别在于轮圈:18型用的是硬边圈,20型则是软边圈。尤其是18型的电镀工艺,在全国范围内都是首屈一指的。

1981年,我们村已经实行了分田到户的政策。那时候,得卖4000斤稻谷才能换来一张自行车票。几户人家共用一张票,就算拿到票,也不一定有足够的钱买自行车。即使买得起,大家也舍不得天天骑,更多是为了面子。现在和过去没法比,以前在生产队,农民一天挣十分工,一分工才值三分钱。如今,一个成年劳动力要养活三口人都挺费劲。

那时候,农村人想买凤凰、永久、飞鸽这些名牌自行车,简直比登天还难,根本买不起也买不到。普通人只能退而求其次,选择红棉、五羊、湘江、红旗这些杂牌车。能买到凤凰、永久、飞鸽的,都是有点门路的人。

1981年底,我花了200元买了一辆28寸的凤凰自行车,这辆车配置了镀白货架、单脚支架和转铃。之后,我还特意加装了发电车头灯。这款凤凰69型自行车在当时绝对是街头焦点,尤其它的谍刹轮鼓还会发出独特的响声,非常引人注目。

在70年代,拥有一辆凤凰自行车,其风光程度不亚于如今开着一辆价值50万的宝马车。当时,村子里能见到凤凰自行车的机会,比现在村里出现奔驰或宝马还要罕见。从工资角度来看,150元相当于普通工人三个月的收入,换算成现在的收入水平,大约是一两万元。如果按货币价值计算,150元相当于现在的一千五百元,但若按工作日收入来算,则相当于一万五千元。

在七十年代,一个普通工人的月薪大约在30元左右,而150元几乎相当于他们半年的收入。当时的工资增长主要依据工龄和职级来调整。如今,普通工人的基本工资已涨至每月4500元左右,而购买一辆永久牌自行车的价格则接近15000元。

上世纪70年代,大米价格仅为每斤0.15元,如今已涨至3-4元。羊肉价格涨幅更为显著,从每斤0.56元飙升至40多元,涨幅超过80倍,成为食品类中涨价幅度最大的商品。按当时价格计算,购买280斤羊肉需花费150元,而现在同等重量的羊肉则需要1.3万元左右。由此可见,70年代的150元购买力相当于现今的1.5万元。

我们这一辈人的生活经历,与如今的年轻人相比,真是天壤之别。现在满大街都是私家车,出行方便得很,而我们年纪大了,也曾有过青春岁月。过去的高端生活方式,如今已经成了普通人的标配,时代变化太快,连个预告都没有,我们就被甩在了后面。人的一生总是在忙碌中度过,欲望永远没有尽头,奔波劳碌的脚步也从未停歇。