你写的歌,可能还没AI有灵魂。这不是危言耸听。昨天昆仑万维抛出了一颗音乐方面的重磅炸弹:全球首个AI音乐生成平台MurekaO1正式亮相。官方宣称其性能远超Suno,成功登上SOTA的宝座,并且还开放了API以及微调服务。

但说实话,AI音乐这赛道早就不缺画饼侠了,这次是真能掀起行业地震吗,还是又一场资本狂欢?作为常年蹲守科技圈的老油条,我必须扒开它的皮,看看这玩意儿到底有没有料。

首先MurekaO1的推理优化听起来玄乎,核心其实是两大杀招:CoT(思维链)和自我批判。

简单说它不再是,用户输入指令,直接生成音乐的流水线模式,而是在创作中加入了,类似人类的、反复推敲的思想。比如先规划整体结构,再调整细节甚至进行,自我纠错。

这种带脑子进行创作的逻辑,直接将传统AI音乐所具有的机械感狠狠地按在了地上进行摩擦。

但别急着喊“强”!隔壁的Suno呢,发布时也宣称自身能够情感充沛。结果呢,用户生成的曲子依然遭到吐槽:就如同用电子合成器批量生产出来的那种罐装音乐一般。

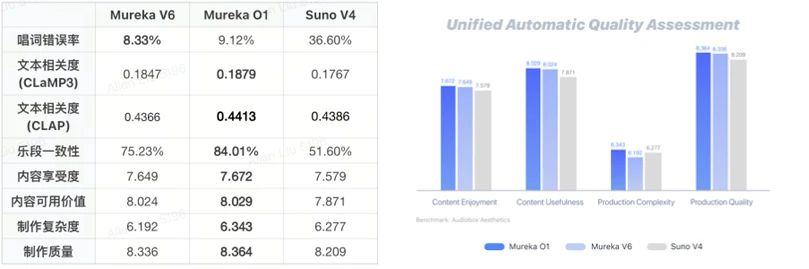

昆仑万维敢说超越Suno,它的底气在哪里呢?官方抛出了硬性指标:发音唱对率、乐段准确率、文本相关度全面占据优势,尤其在制作质量方面,据传呀混响和声场处理已近乎达到专业录音棚的水准。

另外昆仑万维放出话来:小白,也能够变身成为高产的作曲家。这背后其实蕴含着两大作弊级别的功能:歌曲参考以及音色克隆。

前者允许用户上传一段音乐或是一个链接,从而让AI先去模仿其风格,而后再进行创作;后者则更为厉害,它能够直接复制你的声音,甚至还可以模拟明星的嗓音。

理论上这的确能让音乐创作的门槛降为零。但现实却是相当骨感:一个仅仅只会哼唱旋律的新手,即便AI协助他完成编曲,在很大程度上依旧难以达到理想效果。

因为技术只能提升效率,却无法赋予审美。瞧瞧当下AI绘画的情形,百分之九十的作品依然是由塑料感堆砌而成,真正能够打动人心的可谓寥寥无几。

更值得警惕的是,倘若人人都能够大批量地去生产,那种口水般的歌曲,这样数字音乐市场,是否会转变为充斥着以流量为主的内容厮杀之地呢?

昆仑万维此次动作不小:在全球范围内,首批开放了API以及开展了模型微调服务。开发者能够把它接入至音乐平台,并且还可以去定制专属于自己的那种风格。

听起来像是要重新定义行业规则,但是细想之下,暗藏杀机。如果Spotify、网易云们纷纷接入,用户听到的推荐歌单,会不会全是AI生成的流量变现歌曲呢?独立音乐人的生存空间还能剩多少?

更魔幻的是,当AI能够完美地克隆歌手的音色时,版权纠纷或许会比在AI孙燕姿的那个时代还要凶猛的多。技术并无罪过,不过人性难以经受住检验。当年Midjourney引发的版权纷争,此次也难以断言是否会在音乐圈再度上演。

但必须承认,MurekaO1的技术突破,肉眼可见。支持10种语言创作,涵盖爵士、电子摇滚等多种曲风;情感表达维度细化到放纵,以及神秘等标签。但这恰恰暴露了AI的致命软肋,它太懂规则,然而却不懂意外。

人类创作的精髓,在于那些不按套路出牌的灵光一闪:比如周杰伦《以父之名》里突兀的枪声采样,或是Radiohead用电子噪音撕裂旋律的实验。而AI的逻辑,永远是基于数据的最优解,结果只能是精致的平庸。

AI作曲的终极命题,从来不是能不能取代人类,而是要不要允许它取代人类。MurekaO1或许能帮我们,批量地生产BGM、广告配乐,甚至网红神曲,但是那些,真正刺痛灵魂的音乐,永远需要,血肉之躯在暗夜里辗转反侧。技术再怎么强,也解不了艺术的毒。

所以别慌。你的歌单暂时还安全,至少在下个版本更新前。