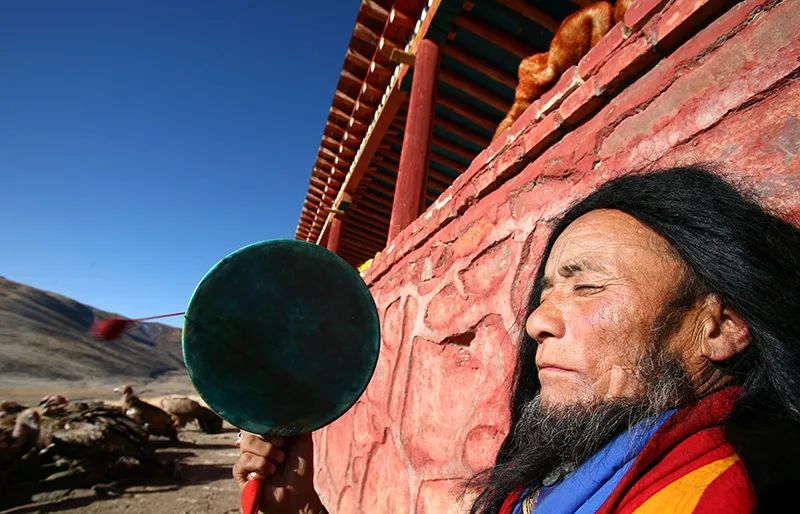

天葬师觉巴

觉巴给每个高山兀鹫取了名字,他去了不下十个天葬场,有些高山兀鹫会飞行数百公里来看望觉巴,待数日返回。我在觉巴家住了九天,记录了他的日常。

藏族天葬仪式的枢纽人物职责为专门解剖逝者供天物食用天葬师均为男性,僧、俗皆可

天葬师的三件套:铃杵、手鼓和骨号,他与助手有了一幅模糊不清的合影。无神论者也隔着这张膜看着这些,拆下膜,用心交流是我愿。(作品收录在《 膜 II 》作品集里)一个完整的天葬仪式有念经、分解肉身喂食、念经超度亡灵四道程序

山尖上霹雳最威烈,天葬师的“手语”能通天。(黑白胶片,收录在《曲·源》作品别册集里)

天葬制度与藏地其它丧葬制度一样有严格的仪式一般可分为四种分别是“颇瓦”法仪式(vpho-ba)“若恰”仪式(ro-chag)“出殡”仪式“积德”仪式(dge-ba-sgrub-ba)

黑白胶片,收录在《曲·源》作品集里高原上扎根的佛教教理她朴素的哲理能使我们更为理性和宽容摒弃狂妄,偏见仇恨和愚蠢

有关天葬的学说众说纷纭,没有结论。本文作为探讨,给自己多年拍摄这个丧仪一个交代。因此,文献资料、民谚、口语化、遐想等一起使用,违反了“沉默是我的誓言”的个人信条和“不言”的戒律,望恕罪。

“灵魂不灭”论是天葬思想的核心。不管是苯教对天的崇拜,还是佛教中轮回转世,都离不开“灵魂不灭”这一核心。因此,藏族人对灵魂的重视远远超过了对躯体的关心。人死后,特别重视“灵魂”的去向问题,而不留恋人死后的肉体。每一个选择天葬的藏族人都知道,人的身躯必须为“灵魂”的去向服务,就这样,最高功德的施舍成为其精神价值。

天葬四元素:天葬师,风水上好的天葬场,各教派的仪轨、高山兀鹫(应该给秃鹫洗冤了,天葬场的神鸟99%的人认为是秃鹫,其实是高山兀鹫,又叫喜马拉雅山兀鹫,藏地高僧大德修行者又把它比作空行母的化身)。慈悲的空行母们会以神鸟兀鹫的形象,当人们以身体做最后的上供下施时,给每个灵魂予以圣洁的加持和接引,令他们得到暂时和究竟的安乐;诗意又称它们为“天堂摆渡者”,这里的天堂可理解为六道轮回里的“三善趣”。

人不能选择生,但可以选择死的方式。天葬是一种死亡的方式,根据人的自由意志决定,加上宗教仪轨,我理解为高原上关于死亡的艺术。

苯教与天葬的结合,使其开始由原始向人文转化。佛教的“生死轮回”、“因果报应”成为它的基本理论。佛教的“布施”和利他理论又为此注人了新的内涵。公元1179年,著名僧人直贡巴仁钦贝在墨竹工卡县直贡地方建造了直贡梯寺,并在这里首先推行和完善了天葬制度。

任建军自由摄影师独立艺术家陕西延安人,长住青海西宁。曾是美国盖蒂图片社(Getty Images)签约摄影师,德国欧新社(EPA)社供稿摄影师。长期关注中国西部,曾经拍摄报道摄影和纪实摄影,现研习当代影像。作品包括《曲·源》(2010-2019)、 《膜II》。(2016-2017)、《报道摄影作品》(1998-2010)、《北城·牵手》(2014)、《膜I》(2009)。

为更好的宣传喜马拉雅天珠文化

本篇图文来自网络,版权归原作者所有

!!!如转载请联系原作者!!!

贵在分享 如有涉及版权问题请及时联系我们删除

再次感谢原创作者

谢谢