在华夏广袤大地的历史版图上,燕下都遗址宛如一颗沧海遗珠,它坐落在河北省保定市易县县城东南 2.5 公里处,居于北易水和中易水之间,这片土地山水相依,地势险要,为都城的兴起提供了得天独厚的天然屏障。

回溯历史,燕国都城历经多次迁徙,而燕下都在其漫长岁月中扮演了至关重要的角色。大约从春秋末年起,燕国为防御南部强敌,在此修筑城邑屯兵,此地初名 “易”,后燕文公迁都于此,改称 “燕下都”,至战国时燕昭王大举扩建,使其达到鼎盛。作为燕国晚期都城,这里见证了燕国的兴衰荣辱,政治上的纵横捭阖、军事上的秣马厉兵、经济上的繁荣昌盛、文化上的百家争鸣,都在这片土地上留下了深刻印记。

这里不仅有巍峨的城墙、宽阔的城壕、规整的宫殿台基,还有纵横交错的古河道,燕下都,以其完整且丰富的遗址风貌,成为研究战国历史、城市发展、社会生活无可替代的实物标本,是我们打开燕国历史大门的关键钥匙,诸多惊世文物也自此破土而出,向世人展现千年前的燕国风华,其中最瞩目的当属那体量巨大、工艺精湛的钢辅首。

二、巨型钢辅首现世

这件钢辅首堪称燕下都遗址出土文物中的翘楚,当它初次现世,便以其震撼的体量与精美的工艺吸引了众人目光。其通高达到了惊人的 74.5 厘米,宽度为 36.8 厘米,环内径 16.5 厘米、外径 29 厘米,重量足足有 21.5 公斤,为中国日前所见最大的钢铺首。

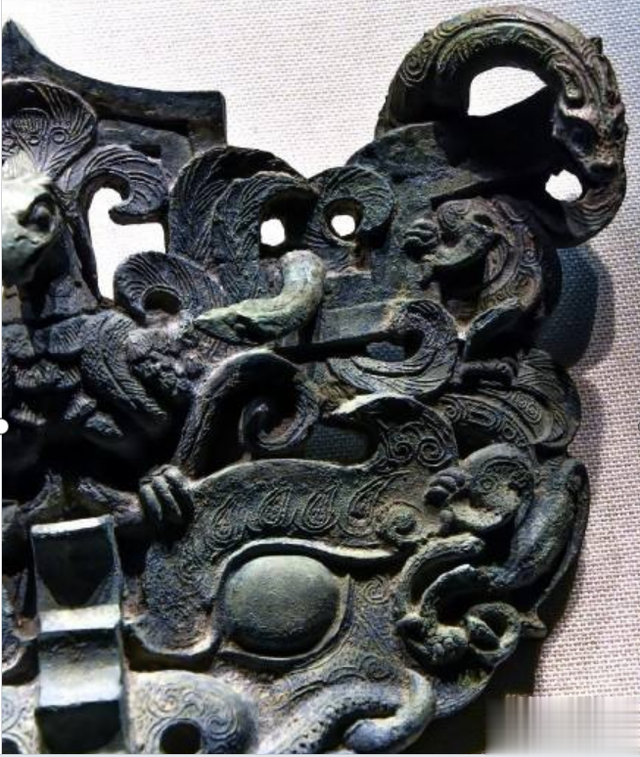

造型上,它以兽面衔环为基础形态,却又融入了诸多奇幻元素。兽面威严狰狞,舒卷的眉毛似灵动火焰,凸出的双目仿若能洞察古今,云卷般的鼻子下,粗犷胡须间獠牙毕露,口衔八棱形环,仿若能吞噬一切灾祸;兽额之上,一只花冠尖喙、展翅欲飞的凤鸟亭亭而立,它头顶高冠,双翅展扬,爪踩蛇身,双翅两侧蛇头探出,似在与命运奋力抗争,尽显灵动与挣扎之美;铺首两侧,各有一条曲身攀龙,龙鳞片片分明,纹饰精密细致,龙爪尖利如钩,龙身矫健有力,龙头居高临下,虎视眈眈守护四方。环上亦有双龙,龙头高昂回探,龙身遒劲有力,盘踞两侧,仿佛随时准备腾飞。

其制作工艺更是巧夺天工,集浮雕、透雕等多种技法于一身。全身以细密的羽纹和卷云纹为底纹,仿若为神兽披上华裳,诸多细节采用透雕工艺,层层雕琢,立体感十足,在光影交错间,龙凤蛇兽仿若活了过来,生动地展现着燕国工匠的高超技艺与奇思妙想,彰显着那个时代燕国的雄浑气魄与浪漫情怀。

三、工艺精湛,独具匠心

这件钢辅首的铸造工艺堪称一绝,是燕国工匠卓越技艺的集大成者。它采用了浮雕与透雕相结合的复杂工艺,在兽面、龙凤、蛇等主体形象上,浮雕技法使得纹饰凸起,层次分明,立体感立现,如兽面的五官、龙凤的身姿,都在浮雕的雕琢下显得雄浑有力;而透雕工艺更是点睛之笔,用于细节处,如凤鸟的羽翅、龙身的鳞片、蛇的蜿蜒体态,工匠们精心地将多余的铜料剔除,让这些细节部分空灵剔透,似能随风而动,使得整个铺首在虚实之间达到了完美平衡,展现出无与伦比的灵动之美。

从文化寓意层面剖析,这件铺首蕴含着燕国深厚的精神内涵。兽面中的饕餮,作为传说中的凶兽,它的贪吃、暴戾形象被燕人寄予了守护与辟邪之意,期望借其威慑力抵御灾祸;凤鸟在燕国文化中代表着祥瑞与美好期盼,它头顶高冠、爪踩蛇身,象征着正义与邪恶的较量,且凤鸟昂首欲飞之态,寓意着燕国对光明未来、高尚精神境界的追求;龙在华夏文化里向来是皇权、威严的象征,铺首上多条矫健的龙,曲身攀附、昂首回探,彰显着燕国统治者的至高权威,也寄托着其对国家昌盛、霸业永固的渴望。龙凤蛇兽相互交织,融合成一种独特的艺术语言,诉说着燕国的雄心壮志与对天地神灵的敬畏之心,折射出当时社会的等级观念、信仰追求以及对美好生活的向往,是燕国文化灵魂的物质化身。

四、穿越时空的纽带

这尊巨型钢辅首,是连接现代与燕国历史的坚实纽带。它为我们揭开了燕国建筑技艺的神秘面纱,从其宏大尺寸可推测燕下都宫殿的巍峨壮丽,巨大的宫门搭配这巨型铺首,尽显王者之气,让我们得以遥想燕国宫殿建筑群的雄浑气魄;其精湛工艺是燕国手工业发达的有力见证,反映出当时燕国在金属冶炼、雕刻艺术等领域已达极高水准,多种技法融合运用,展示出燕国工匠的高超智慧与匠心独运;铺首上丰富的纹饰、独特的造型,则蕴含着燕国深厚的文化底蕴,兽面、龙凤、蛇等元素交织,承载着燕人的信仰、价值观与对美好生活的炽热向往。