引言:

1926年,两位年轻人怀揣革命理想投身革命,他们就是萧克和王树声。在革命生涯中,两人几乎同时担任方面军副总指挥的重要职务,萧克任红二方面军副总指挥,王树声任红四方面军副总指挥。抗战时期,两人都在地方军区任职,解放战争时期也都为新中国的建立立下赫赫战功。1952年,新中国首次军队评级,两人均被评为正兵团级。然而,1955年授予军衔时,萧克被授予上将军衔,而王树声则被授予大将军衔。同样的起点,相似的经历,为何会有如此不同的结果?这背后究竟有着怎样的考量?

大纲:

一、革命生涯的起点

萧克:1926年投笔从戎,1927年入党参加南昌起义

王树声:1926年入党,创建麻城农民武装,领导黄麻起义

二、萧克的革命历程

红军时期:25岁任红8军军长,27岁任红6军团军团长

抗战时期:任八路军120师副师长,冀热察挺进军司令员

解放战争:主持华北军政大学,任四野第一参谋长

三、王树声的革命历程

红军时期:任红四方面军副总指挥兼第31军军长

抗战时期:任晋冀豫军区副司令员,太行军区副司令员

解放战争:任中原军区副司令员,鄂豫军区司令员

四、军衔授予的深层原因

萧克授予上将原因:红军时期犯过错误,立场不够坚定

王树声授予大将原因:

在鄂豫皖苏区建设中贡献突出

作为红四方面军重要代表人物

在地方军区建设中成绩显著

都是正兵团级,都担任方面军副总指挥,为何萧克和王树声军衔不同

1926年,两位年轻人怀揣革命理想投身革命,他们就是萧克和王树声。在革命生涯中,两人几乎同时担任方面军副总指挥的重要职务,萧克任红二方面军副总指挥,王树声任红四方面军副总指挥。抗战时期,两人都在地方军区任职,解放战争时期也都为新中国的建立立下赫赫战功。1952年,新中国首次军队评级,两人均被评为正兵团级。然而,1955年授予军衔时,萧克被授予上将军衔,而王树声则被授予大将军衔。同样的起点,相似的经历,为何会有如此不同的结果?这背后究竟有着怎样的考量?

革命烽火中崛起的将帅传奇

1926年的中国,正处在军阀混战、民不聊生的动荡年代。在这个风雨飘摇的年代,萧克和王树声两位年轻人怀着改变中国命运的理想,分别走上了革命道路。

萧克考入了国民政府军事委员会宪兵教练所,这所学校后来并入了黄埔军校。他在这里接受了正规的军事训练,为日后的军事生涯打下了坚实基础。毕业后,萧克随即投身北伐战争,在战火中磨练成长。

1927年,萧克加入了中国共产党,参加了震惊中外的南昌起义。起义失败后,他追随朱德、陈毅等人上了井冈山,在这片红色圣地开启了新的革命征程。

同年,王树声在湖北麻城开展革命活动。他从基层做起,深入农村发动群众,创建了麻城县第一支农民武装。这支武装力量成为了当地革命斗争的重要力量。

在麻城暴动和黄麻起义中,王树声表现出了卓越的组织才能和军事指挥能力。他带领农民武装与国民党反动派展开斗争,为革命事业的发展作出了重要贡献。

萧克的军事才能在革命战争中得到快速发展。1932年,年仅25岁的他就担任了红8军军长,成为红军中最年轻的军长之一。两年后,27岁的萧克又升任红6军团军团长。

到1935年,29岁的萧克已经成为了红二方面军副总指挥,成为贺龙元帅的得力助手。在这个位置上,他参与指挥了多次重要战役,展现出了过人的军事才能。

王树声的军事生涯也在迅速发展。1933年,他担任红四方面军副总指挥兼第31军军长,成为了重要的军事指挥员。在这个岗位上,他指挥部队转战川陕,为革命根据地的发展和巩固作出了重要贡献。

两位将领虽然分属不同的革命力量,但都在中国革命的洪流中迅速成长。他们以自己的实际行动证明了自己的军事才能,为中国革命事业的发展贡献了力量。

在革命战争的考验中,萧克和王树声都展现出了优秀的军事指挥才能。他们的成长历程充分说明了中国共产党的干部选拔制度,重视实践、重视能力、重视贡献。

兵团级将领萧克终获上将衔

抗日战争全面爆发后,萧克和王树声都被派往抗日前线。萧克在湖南参与组建新四军,担任第一支队司令员,率部与日寇展开了艰苦卓绝的斗争。

王树声则在山东指挥部队,开展敌后游击战争,建立抗日根据地。他们各自在不同的战场上,为抗日战争的胜利作出了重要贡献。

解放战争时期,萧克和王树声都担任了重要的指挥职务。萧克指挥部队参加了辽沈战役、平津战役等重大战役,为解放战争的胜利立下了汗马功劳。

王树声则率部参加了淮海战役、渡江战役等重大战役,表现出了卓越的军事指挥才能。在这些战役中,两人都展现出了优秀的军事素养和指挥能力。

1952年,新中国第一次军队评级,萧克和王树声都被评为正兵团级。这个评级反映了他们在革命战争年代的贡献和军事能力的认可。

然而,在1955年授予军衔时,两人却出现了差异。萧克被授予上将军衔,而王树声则被授予大将军衔。这一结果引起了广泛关注。

军衔评定的过程是严格而慎重的。评定委员会考虑了多个方面的因素,包括革命资历、战功、指挥能力、任职经历等。

在这些方面,萧克和王树声都有着突出的表现。萧克早年参加南昌起义,是红军中最年轻的军长之一,后来又担任红二方面军副总指挥。

王树声则创建了麻城第一支农民武装,担任红四方面军副总指挥,在抗日战争和解放战争中都取得了重要战功。两人的军事生涯都十分出色。

军衔的评定还要考虑战时表现和战后贡献。萧克在解放战争后期主要负责指挥作战,参与了多次重大战役的指挥。

王树声则不仅参与作战指挥,还负责了一些重要的军事建设工作。他在组织建设和军队建设方面的贡献得到了充分肯定。

从整体来看,萧克和王树声都是新中国军队的重要将领。他们的军衔差异反映了建国初期军队建设的特点和需要。

军衔制度的建立是为了进一步规范军队建设,使军队的等级制度更加科学合理。在这个过程中,不同将领获得不同军衔是很自然的事情。

从历史的角度看,萧克和王树声都为中国革命和建设事业作出了重要贡献。他们的军事才能和革命精神都值得后人学习和敬仰。

这段历史告诉我们,军衔的高低并不是衡量一个军事指挥员贡献大小的唯一标准。真正重要的是他们为国家和人民作出的贡献。

功勋卓著王树声荣膺大将衔

王树声在红四方面军时期就展现出了卓越的军事才能。他带领部队转战川陕,创建革命根据地,在艰苦的环境中培养了一支能征善战的革命武装。

在长征途中,王树声指挥部队突破敌人的重重包围,带领红四方面军胜利完成战略转移。这段经历让他积累了丰富的军事指挥经验,为日后的军事生涯奠定了坚实基础。

抗日战争爆发后,王树声临危受命,奉命前往山东开展敌后游击战争。他在山东创建抗日根据地,组织和发动群众参与抗日斗争,展现出了优秀的组织能力。

在山东期间,王树声采取灵活的游击战术,打击日军的有生力量。他指挥部队开展了多次成功的战役,重创了日军的嚣张气焰。

解放战争时期,王树声的军事才能得到了充分展现。他率部参加了淮海战役、渡江战役等具有决定性意义的重大战役,为解放战争的胜利作出了重大贡献。

在淮海战役中,王树声指挥部队突破国民党军队的防线,配合兄弟部队取得了重大胜利。他的指挥艺术和战术运用得到了中央军委的高度评价。

渡江战役中,王树声率部在长江沿岸布防,指挥部队渡江作战。他的部队成功突破敌人的防线,为解放南京创造了有利条件。

建国后,王树声继续在军队担任重要职务。他不仅负责军事指挥工作,还参与了军队建设和组织建设工作,展现出了全面的军事统帅才能。

在军队建设工作中,王树声提出了许多有价值的建议。他注重部队的政治建设和军事训练,为新中国军队的正规化建设作出了重要贡献。

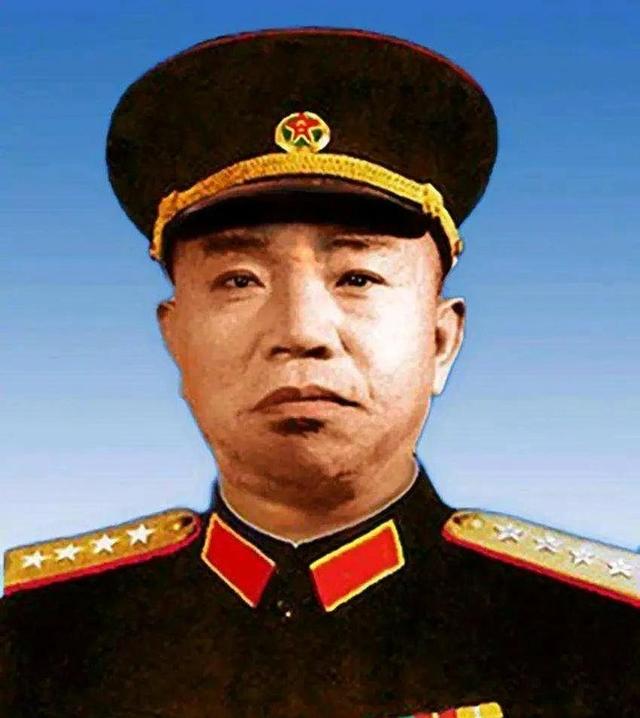

1955年军衔制度建立时,王树声被授予大将军衔。这一荣誉不仅是对他个人军事才能的肯定,也是对他革命生涯的充分认可。

在革命战争年代,王树声经历了血与火的考验。从创建农民武装到指挥方面军,从敌后游击战到大规模会战,他都表现出了过人的军事才能。

作为一名军事指挥员,王树声始终把革命事业放在第一位。他注重学习和总结战争经验,不断提高自己的军事指挥水平。

在长期的革命实践中,王树声形成了自己独特的军事指挥艺术。他善于根据实际情况制定作战方案,灵活运用各种战术战法。

大将军衔的授予,标志着王树声在军事领域的重要地位。他的革命经历和军事才能,为后人留下了宝贵的精神财富。

这段历史表明,军衔的授予是建立在实际贡献和能力基础上的。王树声的大将军衔,是他几十年革命生涯的真实写照。

军衔授予背后的历史深意

1955年军衔制度的建立是新中国军队建设的重要里程碑。军衔评定工作由中央军委专门成立评定委员会负责,采取了严格的评定标准和程序。

评定标准包括多个方面,革命资历、战斗功勋、指挥才能和任职经历都是重要考量因素。军委对每位将领的评定都经过反复研究和慎重讨论。

在评定过程中,王树声的表现尤为突出。他在红军时期就表现出过人的军事才能,创建了重要的革命根据地,为革命事业的发展作出了重大贡献。

抗日战争时期,王树声在山东敌后战场上的出色表现,为他赢得了崇高声誉。他组织的游击战术成为敌后战场的典范,培养了大批军事人才。

解放战争中,王树声指挥的淮海战役和渡江战役,都是具有决定性意义的重大战役。这些战役的胜利为解放全中国奠定了坚实基础。

萧克在这一时期也有突出表现。他指挥的辽沈战役和平津战役,同样展现出了卓越的军事指挥才能,为解放战争的胜利作出了重要贡献。

建国初期,两人都在军队担任重要职务,参与军队建设工作。王树声在组织建设方面的贡献得到了特别肯定,这也是他被授予大将军衔的重要原因之一。

军衔的授予不仅要考虑军事才能,还要考虑军队建设的需要。当时的军队建设正处在重要的转型期,需要一批既有实战经验又有组织能力的高级将领。

王树声和萧克的军衔差异,反映了建国初期军队建设的特点和需要。军衔的高低并不能完全代表他们的贡献大小。

两位将领在不同的岗位上都作出了重要贡献。他们的革命精神和军事才能,都值得后人学习和传承。

从历史的角度看,军衔制度的建立是军队正规化建设的重要组成部分。它不仅确立了军队的等级制度,也为军队的长远发展奠定了基础。

军衔评定工作的严谨性和科学性,体现了党对军队建设的高度重视。评定标准的制定和执行,都经过了深入研究和反复论证。

这段历史告诉我们,军衔的授予是一个复杂的过程,需要考虑多方面因素。它不仅要看个人的军事才能,还要考虑军队建设的整体需要。

王树声和萧克的例子,展现了新中国军队人才评价体系的科学性和全面性。他们都是新中国军队建设的重要参与者和见证者。

这段历史经验对今天的军队建设仍有重要启示意义。它告诉我们,军队建设要注重全面发展,既要重视军事才能,也要重视组织能力。