1950年6月25日朝鲜战争爆发后,美国总统杜鲁门立刻做出了部署,一是提供武器弹药给养和驻远东空军、海军等支援李承晚部队;二是向战场投入地面作战部队和实施空袭;除武装干涉朝鲜内政外,还同时发布侵略台湾的声明,命令美国第七舰队开进台湾海峡,阻止中国人民解放军解放台湾,即“出兵朝鲜的同时也要出兵台湾”。

美方如此危害中国领土安全的做法,双方不可避免地要进行一场较量了。1950年7月7日周总理主持召开第一次保卫国防问题会议,研究保卫国防、组建东北边防军问题,当日提出“以粟裕为东北边防军司令员兼政治委员”,毛主席立刻批复表示同意。

但其实在7月6日即会议召开前一天,毛主席就已致电粟裕并告陈毅、饶漱石,要求粟裕于7月18日到北京接受重要任务。是的!粟裕是毛主席首先点将,负责抗美援朝战争的指挥重任。

即使此时粟裕身体状况已经很不好了,高血压、肠胃病、美尼尔氏综合症一直折磨着他,其实更严重的是粟裕将军在水南战役中负伤留下的三块弹片,头部弹片引发的头痛头晕一直折磨着他,平常就用凉水冲头或者在头上戴健脑器缓解疼痛。

特别是他一打仗,就在前方常常几天几夜不睡,曾经的淮海战役时他连续七天七夜没有睡觉,日夜守候在指挥所,注视着战场情况的变化,头疼得受不了,又烫又痛,要么让警卫员反复摁头,或用凉水冲头,要么用看地图来分散疼痛。

粟裕将军考虑到自己的身体状况,恐怕顶不下来,耽误大事,便致电毛主席,提出是不是可以考虑另外的同志,但毛泽东仍坚持要粟裕去。

同年7月10日,周总理又主持召开了第二次保卫国防问题会议,根据两次会议,13日中央军委形成《关于保卫东北边防的决定》,其中对对粟裕拟任职务予以重申,即司令员兼政治委员,《决定》还要求抽调国家战略预备队第13兵团和第42军及3个炮兵师等部队,共25万余人,组成东北边防军,调赴东北靠近朝鲜边境地区,在必要时支援朝鲜人民军作战,也就多兵团作战。

当天毛主席就立即批准,同时复电粟裕并告陈毅、饶漱石,让他养病缓来,但仍希望于八月上旬来京。如此安排,是因为部队的调动部署也需要一定的时间,可能要8月上旬才结束。

为什么毛主席如此坚持粟裕?一是除卓越的军事指挥战术外,他在高级将领中,是公认的尤其擅长指挥大兵团作战的人,以其而扬名中外,享有“常胜将军”的美誉,毛主席很信任粟裕,虽对他催促很紧,却又耐心等待。

二是粟裕对出兵朝鲜有所准备,他接到新任务后就立即着手准备工作,让华东军区司令部选配作战的参谋、通信班子以及调查研究侵朝美军的飞机数量和作战能力,并向中央军委建议增调原准备用于攻台作战的三野第九兵团参战。他说道:“毛主席一定要我去,我就不能推辞了,我还是要去的”。

可见他在行动上和思想上,对带兵出征做了一定的准备,这也符合他平常的作战指挥经验,不论是服从全局,主动作为,立足战略全局思考问题;还是坚持调查研究,切实做到,知己知彼,不打无准备的仗。

三是中共中央为粟裕配备了得力的左膀右臂,《决定》除任命粟裕的职务外,同时任命毛主席极度信任的将领以及粟裕的旧识萧劲光为副司令员,萧劲光的老搭档和第四野战军第十二兵团司令员、东北军区副司令员等萧华为副政治委员。

但为什么赴任呢?最大的原因还是他病情加重了,除了上述讲到的因战伤的后遗症和过度的紧张劳累导致的病情,使得新中国成立后,他的身体就不好了,但解放台湾和华东方面的军事重任,他依然坚持工作。

1950年7月14日,粟裕旧病复发,不仅无法坚持工作,甚至左右环视都困难,吃饭时要把饭菜摆在正面一条直线上,经中央军委、华东局批准,到青岛疗养。但半个月后,病情加重,他托到青岛的罗瑞卿带信给毛主席。

信中说:病情未见好转,但“又因新任务(指抗美援朝)在即”,“心中甚是焦虑,以致愈加不能定心休息”。8月8日,毛泽东回信说,“目前新任务不甚迫切,你可以安心休养,直至病愈”。

面对粟裕的情况,重新任命主帅成了一个比较紧迫的问题,在当时的高级将领中,能指挥多兵团协同作战的有六人,分别是:彭德怀、刘伯承、徐向前、粟裕、陈赓等,特别是美军仁川登陆后,全线进抵“三八线”,同时不断侵入中国领空,对东北边境地区的城镇和乡村进行侦查、轰炸和扫射,以及在公海上无理截击中国商船,这时已是万分火急的情况了。最后时刻,毛主席让周总理派飞机到西安,接彭德怀到京参会。此时的彭德怀听完中央派来的人报告后,他一愣,询问道:

“我已接到北京的电话,是原先通知的汇报会吗?”

来人回复道:

“不清楚,周总理交代说......不能耽误,还要严格保密”

虽然不知道什么情况,但他临走时还是带上西北各地区三年经济恢复计划、调查报告等等这些本就原来打算赴京向中央汇报的内容。

10月4日到北京了解是出兵援朝的战略决策后,彭德怀在知道中央决定派他带兵出征,虽然感到有些突然,也没有很多思想准备,但慨然接受了中央的安排。

10月8日,毛泽东颁发命令,“着将东北边防军改为中国人民志愿军,迅即向朝鲜境内出动,协同朝鲜同志向侵略者作战并争取光荣的胜利”,同时正式任命彭德怀为中国人民志愿军司令员兼政委。可见,在出兵抗美援朝的决策过程中,粟裕、彭德怀先后被作为志愿军主帅的人选,其中,中央考虑粟裕的时间最长,但没办法,最后彭德怀仓促受命。

如果要问若粟裕挂帅出征,对决麦克阿瑟,美军会被打成什么样?一是不管是粟裕还是彭德怀带兵出征,最后的胜利是属于中国,美国发动的是退步的、野蛮的侵略战争;而中国发动的是进步的、正义的反侵略战争,都会粉碎美军不可战胜的神话,让麦克阿瑟从傲慢及轻视我军到畏惧我军。二是由于时间仓促,最后司令部指挥机构一直没有建立起来,而出国作战在即,临时上阵的彭德怀已没有充裕时间进行重新组织。毛主席只得决定以边防军所属的13兵团指挥机构升格为志愿军总部。

第二天即10月19日,志愿军正式跨过鸭绿江出战。如果当时9月下旬粟裕病情能好转,可以复命出征,那萧劲光和萧华也就随其出征朝鲜,那司令部指挥机构按之前安的排建立,加上萧华在四野应有足够的威望,能够协助粟裕压得住四野的“骄兵悍将”,又是旧识,又是老朋友,又是老搭档,三人搭配从作战上来说较为有利的。

加上粟裕从最初任命初就一直在准备,按粟裕平常作战指挥经验和理论,详细掌握敌我双方情况,不打无准备之仗,并且用兵如神、不拘成法、出奇制胜......可能在双方不期而遇的第一次战役,会取得更大的胜利,歼灭更多的敌人,而且我军的伤亡会减少很多。

这场战役需要密切注视战局的发展,根据战场情况的发展变化,及时地修正作战计划,提出新的作战方针,以及利用一切可以利用的条件,捕捉战机,从被动中争取主动,而这是粟裕最擅长的!

那也许指挥机构会正确分析,不会主观对美军估计过高;那可能在战术上会大胆地以主力插到敌人侧后,断敌退路;或可能第66军主力放在龟城东北,摆在内线,当敌人逃跑时也便于截击,如此,胜算会很大。同时,第二次战役结束相比会快一些,在第三次战役开始之前,也许能争取有一定的时间进行整顿,兵员也能休息,休息期间也更易于就地借粮......不会这么快的投入战斗。

但不管是有一定时间准备还临危受命,都无法改变苏联拒绝空援的事实。苏联空军无法支援中国人民志愿军作战,双方武器、装备的悬殊,我们能靠的只有人,靠我们的步兵和美国的海、陆、空联合兵种作战肯定会付出巨大的牺牲......但其实最严重的是后勤供应,特别是第二次战役后期,当时美军的后勤补给已经达到13个后勤人员供应1个美军士兵的水平,而中国军队的后勤补给却是1个后勤人员至少要供应几百名中国士兵的作战需要。

中国军队还没有系统的后勤供应系统,没有专门的后勤部,仓促成立的几个后勤分部组织不健全,力量不充实,在美军轰炸机不分昼夜的封锁下几乎没有办法有效地开展工作,因为敌机发现哪里有炊烟,马上就会狂轰滥炸,即使白天也不能生火做饭,而沿用国内解放战争时“就地筹粮”、“部队各自解决吃饭问题”的老办法根本行不通。

向三八线追击的中国军队常常行进在上百里的“无人区”内,即使有异国的百姓,负责筹粮的军官跑断腿也无法满足部队的需要,当时,志愿军基本一把炒面一把雪......只要打起仗来,在饥饿中冲锋的现象在志愿军各部队中极为普遍,冬天来了,士兵们很多人还没有御寒的棉衣。

第42军曾发生过这样一个故事:在零下20度的气温中,士兵们还穿着草鞋。上级给1个班的士兵发下一双棉鞋,全班的人都舍不得穿,于是规定谁站岗谁就来享受这份奢侈。结果,整整一个冬天,经过无数次在严寒中的残,在这个班从前线撤下休整的时候,棉鞋酷战斗,这双棉鞋居然没有丢失,也没有损坏被完整地移交给了接防的兄弟部队。最主要的是志愿军的指战员们已是极度疲惫了。

中国军队几乎全部的作战行动都是靠步行,残酷的战斗之后往往是长途的奔袭,很少有部队能够冒着敌机的轰炸扫射而沿着平坦的公路前进。前进的路上山峦越险峻,中国士兵就越感到安全,可这样中国士兵付出的是极限状态的体力。

于是12月8日彭德怀致电报给毛主席,提出在歼灭敌一部后“在三八军线以北数十里停止作战......等我充分准备,以便明年再战时歼灭敌主力。”13日,毛泽东复电给彭德怀电,通报了有关朝鲜战争的国际形势,并明确指示“要越过三八线”。这意味着,在很短的时间内,志愿军将要投入新的战役了。

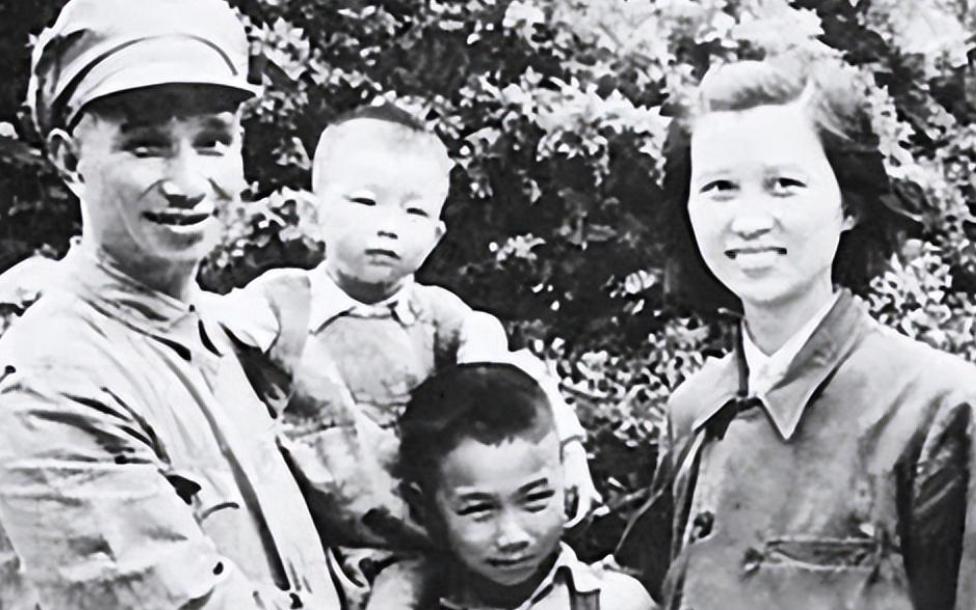

如前面讲述,如果是粟裕出兵,第一次战役大胜的情况,第二次战役依然艰难,但也许结束相比会快一些,也许能争取有一定的时间进行休息整顿,不会这么快的投入战斗-第三次战役。1958年2月14日,粟裕与国务院总理周恩来、外交部长陈毅等人一起组成中国政府代表团前往朝鲜访问,粟裕的主要职责是慰问志愿军和部署撤军事宜。

参考文献:

【1】李庆山.志愿军援朝纪实[M].中共党史出版社,2008年3月,共539页.

【2】张雄文.1950年前后的粟裕[J].

【3】汪海涛.找空间、抢时间:粟裕指挥苏中战役的战术原则分析[J].军事史林,2024年第03期,第38-44页.

【4】华小勇.粟裕军事指挥艺术探析[J].军事史林,2022年第07期,第57-66页.

【5】关泠.军事家粟裕[J].

【6】崔国才.近二十年来杭美援朝战争若干问题研究概况[J].社会科学动态,2000年第6期,第13-17页.

【7】高广景.中国人民志愿军主帅任命的历史考察[J].社科纵横,

2015年9月第9期(总第30卷),第111-117页.

【8】粟裕为何没有参加抗美援朝[J].文史博览.

用户10xxx81

粟善计谋,彭是刚和勇,前期装备那么差,实力悬殊,只有彭总这种生死不怕的将领,粟太谦让,手下很多人不怕,三野要没陈老总,很多命令执行不能彻底,前期的恶战只有彭总这种骂人敢堵上部队生死的人才肯的下,

晃晃悠悠

彭总打硬仗没的说,谁敢横刀立马,唯我彭大将军。但是指挥大兵团作战,我党就两个,一个林彪,一个粟裕。 但是抗美援朝不是解放战争,老美也不是国民党那样派系林立,武器作战思想都不可同日而语。不论是谁,在那种情况下想要和美国鬼子同等牺牲人数,恐怕做不到,只能达成我们的战略目标,最后定格在三八线已经殊为不易。

彼其之子美如玉殊异乎公族 回复 04-04 11:34

你说的对

爱在今生不负你

由于敌我悬殊,注定无法打出解故战争那种战役。除了指挥员本身的调度,更加比部队的基本素养和战斗精神。这也是四野在那里表现出色的原因。以我愚见,换成林粟刘徐,未必就比彭总更好。

独善其身

硬仗苦仗硬仗,还是彭总刚猛

训糇总教官 回复 03-08 11:53

看看三野打美械师的战损比再来回话

親愛精誠 回复 04-04 12:55

华野,打的苦战恶战也不少,

用户10xxx58

我觉得彭总对决麦克阿瑟,粟大将对李奇微可能会好点,刚对刚柔对柔

越战越勇

写这种假设和如何有何意义

网络连接中断

美军那边是李奇微不是麦克阿瑟。事实证明李奇微确实比麦克阿瑟会打仗

黄炎 回复 03-19 16:25

[笑着哭]不是李奇微有多厉害,而是志原军的物资补给困难,一场三万人以上大兵团作战,物咨弹药消耗只能支持七天,然后只能停止进攻收缩防线了。

只是路过

没有如果 只有结果