河南荥阳的刘女士,就像风暴中一叶无助的扁舟,被无情地卷入了一场长达 6 年的医疗纠纷风暴。

刘女士原本怀揣着对健康的期许,因“盆腔包块”踏入当地妇幼保健院的大门。术前,在其他医院的宫颈癌、乳腺癌筛查结果均显示正常,B 超也只是提示腹腔有个包块。院方信誓旦旦地表示,能邀请省级医院专家进行“介入手术”,仅需切除患侧附件,这让刘女士仿佛看到了康复的曙光。

然而,手术那天凌晨 4 点,黑暗如同一张巨大的网,将刘女士一家紧紧笼罩。术中,医生像冷酷的判官,以“凭经验判断为恶性”为由,强硬地要求立即签字全切,还声称“不用等病理结果”。刘女士的丈夫周先生,在那一刻,仿佛置身于一场无法醒来的噩梦,只能眼睁睁地看着妻子被推入更深的深渊。手术记录上那冰冷的“子宫全切 + 双侧附件切除 + 盆腔淋巴结清扫”字样,像一把把利刃,刺痛着每一个关心刘女士的人的心。而且,输血量高达 2500ml,术后病理诊断却显示仅为交界性肿瘤,并非恶性,这巨大的反差,就像一场荒诞的闹剧。

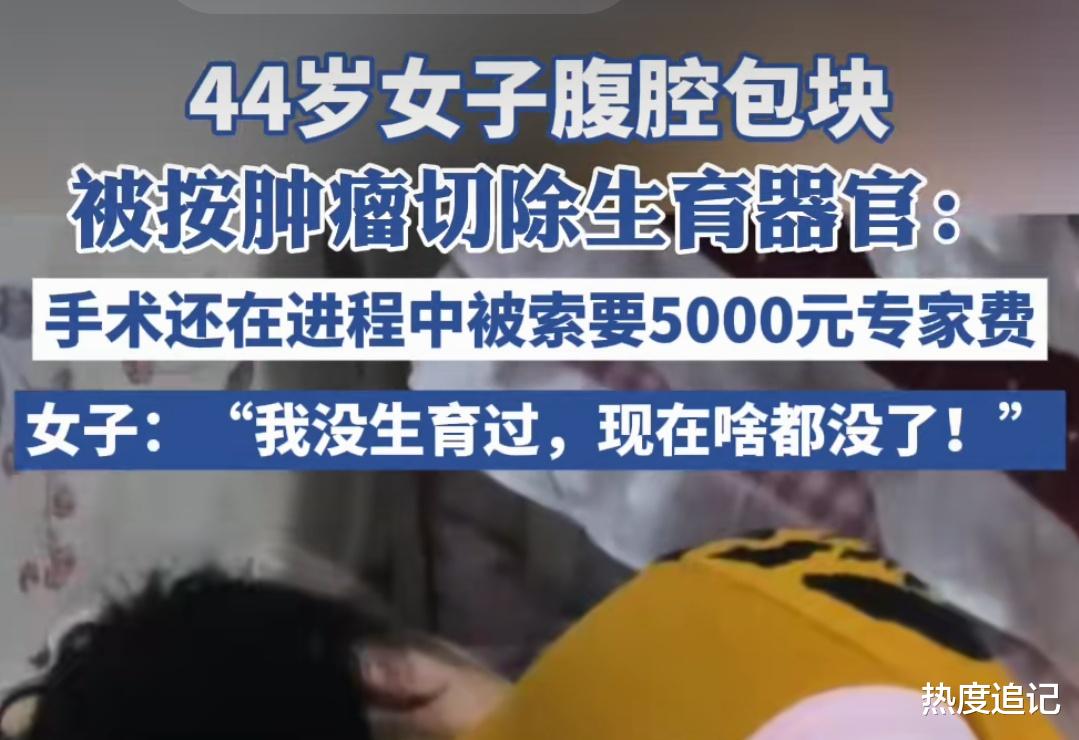

手术台上“红包劫”如果说手术中的过度切除是一场噩梦,那么手术进程中主刀医生的“红包劫”则是这场噩梦的升级版。主刀医生如同贪婪的恶魔,中途离开手术室,以“专家费”的名义向家属索要 5000 元现金。周先生无奈之下,只能通过微信转账支付,那备注为“二维码收款”的转账记录,就像一份耻辱的契约,见证着医德的崩塌。

后经卫健委调查,这所谓的“专家费”违反了《医师外出会诊管理暂行规定》,属于违规收费。涉事医院虽然退还了钱款,但对涉事医生却未进行追责,这就像轻轻拂去桌面上的灰尘,却对桌子下腐烂的根基视而不见。这种处理方式,无疑是在医疗腐败的伤口上又撒了一把盐。

2020 年,司法鉴定如同一把锋利的手术刀,精准地揭开了这场医疗纠纷的伤疤。鉴定指出,医院在快速病理结果未明确前就切除患者生育器官,严重违反了诊疗常规。尽管法院二审判决医院赔偿 6 万元,但这区区 6 万元,在刘女士终生丧失生育能力的巨大创伤面前,就像沧海一粟,根本无法弥补她内心的痛苦。郑州中院认定院方未充分考虑患者未生育的客观需求,存在过失,可这迟来的认定,又怎能换回刘女士做母亲的权利呢?

这场悲剧就像一面镜子,清晰地映照出医疗领域存在的三大症结。

过度医疗,就像一场疯狂的掠夺。交界性肿瘤本有保留生育功能的可能,但医生却凭经验“一刀切”,将患者的生育希望无情地扼杀在摇篮里。这背后,是医疗利益的驱使,还是医生专业水平的不足?值得我们深思。

监管漏洞,如同一张千疮百孔的大网。医联体合作中专家费收取乱象频发,相关部门却未能及时有效地进行监管,让一些不法医生有机可乘。这种监管的缺失,就像给医疗腐败打开了一扇方便之门。

知情权缺失,使患者成为了手术台上的“待宰羔羊”。患者在术中完全丧失决策参与权,医生独断专行,患者的生命健康权被肆意践踏。这严重违背了医疗伦理,也破坏了医患之间的信任关系。

刘女士的遭遇并非个例。数据显示,我国每年约 12%的妇科手术纠纷涉及生育器官切除争议,而基层医院术中紧急决策失误占比高达 37%。这一组组冰冷的数据,就像一声声沉重的警钟,在我们耳边长鸣。

当 5000 元转账记录成为医疗腐败的物证,当 44 岁女性的子宫在病理报告前化为废墟,我们不能再坐视不管。生育权是患者最基本的生命尊严,它不是医生可以随意选择的“选项”。