公元前202年的乌江边,西楚霸王项羽横剑自刎,鲜血染红江水。他为何宁死不肯渡江?面对故人吕马童,他又为何选择以首级相赠?

这场悲壮死亡背后,藏着中国历史上最震撼的英雄抉择。今天,让我们拨开两千年迷雾,还原项羽生命最后一刻的精神世界。

一、乌江绝境:英雄末路的生死抉择1. 从八千子弟到孤身一人

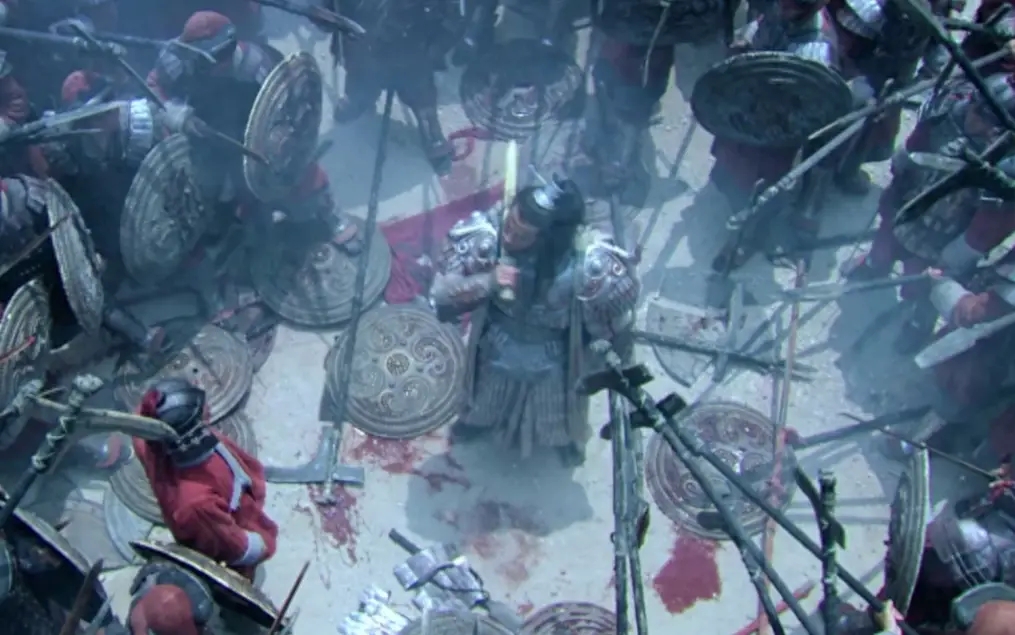

“力拔山兮气盖世”的项羽,曾率八千江东子弟横扫天下。巨鹿之战破釜沉舟,彭城之战以三万骑兵击溃刘邦五十六万大军,他的战神传说至今令人热血沸腾。

然而垓下一战,十面楚歌,项羽的军队土崩瓦解。当他逃至乌江时,身边仅剩二十八骑。

江边亭长驾船苦劝:“江东虽小,亦可称王!”项羽却仰天大笑:“八千子弟无一生还,我有何面目见江东父老?

司马迁在《史记》中记载,项羽拒绝渡江后,将乌骓马赠予亭长。这匹随他征战五年的宝马,最终跃入江中殉主,留下“乌江马啸”的千古悲鸣。

2. 自刎前的震撼一幕

当汉军追兵逼近,项羽忽然在人群中认出一张熟悉面孔——昔日楚军骑将吕马童。

他大笑着喊道:“听说刘邦悬赏千金要我的头,今日便送给你这个故人吧!”话音未落,剑锋已划过咽喉。

吕马童与四名汉将争抢尸体,五人因此封侯,而项羽的首级被快马送往刘邦帐中。

项羽为何偏偏选择在吕马童面前自尽?一位史学家犀利点评:“他用死亡羞辱了所有背叛者——你们用我的尸体换富贵,而我用你们的贪婪证道义。”

二、解码项羽:宁死不屈的真相1. 楚人风骨:宁可玉碎,不求瓦全

项羽的抉择,深深植根于楚文化基因。楚地自古有“轻生死、重气节”的传统:屈原投江明志,楚怀王宁死不愿割地受辱。

项羽临终那句“天亡我,非战之罪”,与屈原《离骚》中的“虽九死其犹未悔”隔空呼应。

史书记载,项羽自刎时血溅五步,身体却屹立不倒。这并非夸张——楚人认为战士当“死而不倒”,项羽用最后一口气践行了武士尊严。

2. 八千亡魂的枷锁

《史记》17次提到“江东子弟”,每次出现都伴随着惨烈战役。当这些同乡青年全部战死,生还对项羽而言已成耻辱。

正如他所说:“纵江东父兄怜我,我岂能无愧于心”?现代心理学分析,这种集体负罪感足以摧毁任何人的求生意志。

秦将白起坑杀40万赵卒后坦然归国,而项羽面对部下阵亡却“泣数行下”。两者对比,揭示出项羽独特的道德人格。

三、权力游戏的最后嘲讽1. 天命神话的破灭

项羽曾深信自己受命于天:重瞳异相、巨鹿神迹、三年灭秦…但随着范增被离间、韩信崛起,他的“天命”逐渐崩塌。乌江畔三呼“天亡我”,恰似英雄主义的悲怆绝唱。

刘邦曾多次被项羽追杀,甚至将儿女推下车逃命。但这位实用主义者最终建立大汉王朝,而理想主义者项羽却成为悲剧符号。

2. 身体政治的终极反抗

法国思想家福柯曾说:“身体是权力斗争的战场。”项羽遍体鳞伤却拒绝医治,自刎时特意面朝东方(楚地方向),甚至将首级作为“礼物”送出。这些举动,都在用肉体完成对刘邦政权的最激烈反抗。

参与分尸的五位汉将皆封侯,但民间传说他们晚年皆不得善终。百姓说:“项王英灵不散,要收走这些叛徒的富贵。”

四、吕马童:乱世小人物的人性挣扎1. 降将的生存困境

吕马童本是项羽麾下骑将,却在楚汉相争时投靠刘邦。当他奉命追杀旧主时,先是低头回避目光,被认出后却立即指认项王。这种矛盾,折射出乱世武人的普遍困境——气节与生存,究竟如何取舍?

吕马童

楚将季布沦为奴隶后终获赦免,丁公因私放刘邦反被处死。吕马童的选择,代表着普通武将在道德夹缝中的无奈。

2. 那一眼的对视

司马迁用“顾见”二字定格了项羽与吕马童的对视瞬间。这一眼中,有昔日同袍之情,有现实利益之争,更有项羽看透世事的苍凉。有学者感叹:“项羽用死亡重构了两人关系——你为利来,我为义死。”

1. 文人墨客的千年论战

杜牧写“卷土重来未可知”,惋惜项羽不够隐忍;

李清照赞“不肯过江东”,颂扬气节高于生命;

王安石叹“中原一败势难回”,强调历史必然性。

三位诗人的争论,实则是每个时代价值观的投射。

京剧《霸王别姬》中,虞姬自刎的凄美场景感动无数人。而陈凯歌同名电影中,程蝶衣那句“从一而终”,正是项羽精神的现代表达。

2. 现代人的精神启示

当“躺平”成为流行词,项羽的抉择更显震撼。他用死亡证明:有些价值远超功利算计。存在主义哲学家萨特说:“人注定要自由选择。”项羽的选择,正是对生命尊严的极致诠释。

有网友在乌江遗址留言:“项羽若渡江东山再起,历史上不过多个刘邦。正因他宁死不屈,才让中国人记住了两千年的血性与骨气。”

结语江水东流,英雄已逝。但项羽用生命提出的问题永远鲜活——当现实碾压理想,是苟且偷生,还是以死明志?

在这个崇尚“生存智慧”的时代,乌江畔的那抹剑光,依然刺痛着每个国人的精神神经。

或许正如司马迁所言:“羽之神勇,千古无二。”这八个字,道尽了中国人心中的英雄图腾。

参考文献

1. 司马迁《史记》

2. 班固《汉书》

3. 《战国策》

4. 钱穆《国史大纲》

5. 福柯《规训与惩罚》刘北成、杨远婴译

6. 中华书局《全唐诗》(2013年)、《全宋词》(2016年)