二战的硝烟,早已散去多年。但每当我们翻开那段历史,总会看到一些名字,如同夜空中闪烁的星辰,令人难以忘怀。隆美尔,便是其中一颗,被誉为“沙漠之狐”的他,以其出色的军事才能,在北非战场上屡屡让盟军吃尽苦头。而加扎拉战役,更是被许多人视作隆美尔的巅峰之作。但真的是这样吗?这场胜利的背后,隐藏着多少不为人知的秘密?英国人,真的只是因为隆美尔的“天才”而失败吗?看完这篇文章,或许你会发现,事实远比你想象的更加令人啼笑皆非。

说起加扎拉战役,人们津津乐道的,总是隆美尔的运筹帷幄,决胜千里。仿佛英军的失败,完全是因为隆美尔的“神来之笔”。但各位,我们不妨换个角度想想。一个再厉害的将军,面对一支装备精良、人数众多的军队,难道真能凭借一己之力,彻底扭转战局?

> 兵法有云:知己知彼,百战不殆。

在加扎拉战役中,英军的实力,真的像我们想象的那么不堪一击吗?数据显示,在兵力、坦克数量和火炮数量上,英军实际上都略占优势。这可不是小小的优势,而是实打实的硬件碾压!那么问题来了,手握如此强大的力量,为何最终却惨败收场?

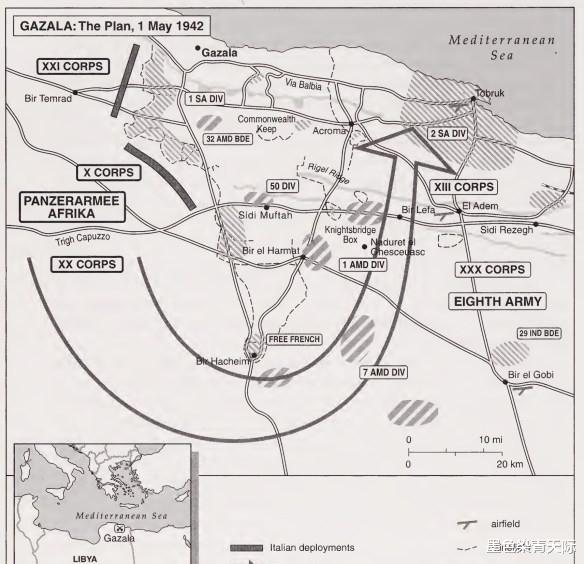

1942年5月,第八集团军雄赳赳气昂昂地部署在托布鲁克周围,试图阻挡隆美尔的进攻。隆美尔也并非神仙,面对这样的阵势,也不得不暂时停下脚步,在加扎拉防线前按兵不动。当时的局势,对于英军来说,似乎一片大好。他们精心构筑了坚固的防御工事,准备给隆美尔一个迎头痛击。

英军的防御体系,核心在于所谓的“防御箱”。这些“防御箱”实际上是构筑在沙漠中的一个个据点,由步兵和炮兵组成,周围布满了雷区,旨在保护其沙漠侧翼。听起来是不是很完美?但问题就出在这个“防御箱”上。

试想一下,把所有的鸡蛋都放在一个篮子里,是不是风险很大?当时的英国指挥官里奇,就犯了这样的错误。他将几乎所有的步兵都部署在前线,指望用这些“防御箱”来抵挡隆美尔的进攻。而更加致命的是,他并没有将坦克部队有效地融入到防御体系中来。坦克,这种本应该作为进攻利器的强大力量,却被分散部署,无法发挥其应有的作用。

说到这里,不得不提一下当时英军内部的改革。奥金莱克,这位英国高级将领,试图通过改革来提升部队的战斗力。他将装甲部队和步兵拆分成旅级战斗群,希望能够提高协同作战能力。但理想很丰满,现实却很骨感。这种改革,在第八集团军中并没有取得预期的效果。反而因为缺乏有效的战术配合,导致部队在战场上各自为战,无法形成合力。

更让人匪夷所思的是,里奇和奥金莱克在部队的部署问题上,还存在着严重的分歧。奥金莱克主张集中装甲部队,发挥其强大的突击能力。但里奇却坚持将部队分散部署,认为这样可以更好地抵挡敌人的进攻。最终,里奇的方案被采纳,而这也为后来的失败埋下了伏笔。

> 战略上的失误,往往比战术上的不足更可怕。

隆美尔当然不会放过这样的机会。他精心策划了一场代号为“忒修斯行动”的进攻计划,目标直指摧毁敌人并占领托布鲁克。要知道,托布鲁克对于盟军来说,具有极其重要的战略意义。一旦失守,整个北非战局都将面临巨大的风险。

让我们再来看看双方的兵力对比。轴心国部队大约有9万人,包括561辆坦克。从数量上看,德军并没有占据绝对的优势。而且,德军在装甲方面,也没有对英军形成决定性的质量优势。也就是说,双方在硬件上的差距,并没有想象的那么大。

那么,隆美尔又是如何化腐朽为神奇的呢?这就要归功于凯塞林。这位德国空军元帅,指挥着对马耳他岛的轰炸。通过压制马耳他,大大增加了运抵隆美尔部队的补给。要知道,在北非战场上,补给线就是生命线。有了充足的补给,隆美尔才能更好地发挥其军事才能。

此外,德国空军还在加扎拉战役中保持了相当大的空中优势。他们不仅可以有效地支援地面部队的作战,还可以对英军的补给线进行打击。这使得英军在战场上的处境更加艰难。

1942年5月26日,隆美尔发起了进攻。他采取了声东击西的战术,命令克鲁威尔战斗群对英军的防御正面进行佯攻,吸引英军的注意力。而他的主力部队,则悄悄地绕过了第八集团军的南部侧翼,试图从侧后方发起攻击。这一招,果然奏效。

在隆美尔的指挥下,阿里埃特装甲师迅速击溃了印度第3摩托化旅,而第90轻装师则与英国第7摩托化旅遭遇。英军被打得措手不及,阵脚大乱。而更糟糕的是,在德军的反击中,英军梅瑟维少将的指挥部被攻占,导致英军的指挥系统一度陷入瘫痪。

事后,英军也试图对德军的补给线进行袭击,希望能够遏制隆美尔的攻势。但这些行动,与遏制隆美尔所需的行动相比,简直是微不足道。他们就像是挠痒痒一样,根本无法对隆美尔构成实质性的威胁。

与此同时,德军对比尔哈凯姆阵地发动了猛烈的空袭和地面进攻。比尔哈凯姆阵地是自由法国部队坚守的一个重要据点。隆美尔曾将其称为“我身边的刺”,可见他对这个阵地的重视程度。

尽管自由法国部队顽强抵抗,但在德军的强大攻势下,最终还是未能守住阵地。科尼格,这位自由法国的指挥官,策划了一场突围行动,带领部队成功撤离。他们的坚守,为盟军赢得了宝贵的时间。

然而,隆美尔并没有因此而停下脚步。他决心再次消灭敌人,彻底扭转战局。英军也意识到了问题的严重性,他们计划从侧翼攻击德国第15装甲师,试图挽回败局。

但英军的装甲部队,在德军的攻击下,损失惨重。他们不仅在数量上不占优势,而且在战术运用上也存在着很大的问题。最终,英军的装甲反击宣告失败。

眼看局势无法挽回,奥金莱克不得不亲自接管指挥权。但他已经无力回天。南非部队被迫撤往托布鲁克,而第50师的部分部队,则逃往埃及。整个战局,已经彻底失控。

1942年6月21日,对于盟军来说,是一个黑暗的日子。这一天,托布鲁克沦陷。大量的英联邦军队被俘,其中包括许多宝贵的军事装备。隆美尔取得了辉煌的胜利。

加扎拉战役的胜利,让隆美尔声名鹊起。他被晋升为元帅,成为了德国军界的传奇人物。而这场胜利,也为他进一步推进,奠定了基础。

战后,隆美尔对英国人的失败原因进行了总结。他认为,英国人最大的错误,在于没有集中优势兵力,而是将部队分散部署,导致无法形成有效的防御。隆美尔的总结,可谓是一针见血。

> 胜利并非偶然,失败也并非必然。

加扎拉战役,不仅仅是隆美尔的个人表演,更是英军战略失误的集中体现。他们的自大、傲慢、以及内部的矛盾,最终导致了这场惨败。

所以,当我们再次谈起加扎拉战役时,不要只看到隆美尔的“天才”。更应该看到,英军的愚蠢,才是成就隆美尔的关键因素。这场胜利,与其说是隆美尔的胜利,不如说是英军自己把自己送上了断头台。

各位,历史的真相往往比我们想象的更加复杂。不要轻易相信那些被过度美化的故事。要学会独立思考,从不同的角度去审视历史,才能真正了解历史的真谛。

看完这篇文章,你是否对加扎拉战役有了新的认识?你认为英军失败的真正原因是什么?欢迎在评论区留下你的看法,让我们一起探讨历史的真相!

用户10xxx34

1942年5月27日,隆美尔率领非洲装甲军团的主力——德国非洲军、意大利第20机械化军和德国第90轻机械化师,危险但绝妙地迂回到盟军防线南方,因为他相信敌人已经布下地雷以保卫防线侧翼及背后。意大利第10军在前线攻击以牵制盟军,意大利第101机械化师从西面进攻比尔哈凯姆的洼地,同时在隆美尔左翼的意大利第132步兵师则迂回到侧后。当时,防守比尔哈凯姆的自由法国第一旅激烈抵抗,其奋战程度完全超出了隆美尔的想像。而非洲军发现自己被困在比尔哈凯姆和托布鲁克之间的大釜阵地。 隆美尔采取了多个步骤突破困境:首先,他向西反攻以打通补给通道,因此他向英军第150步兵旅进攻以突破包围。之后,他粉碎了盟军毫无组织的反击,但却被比尔哈凯姆战役中的法军阻击成功,使得在第一次阿拉曼战役的失利。随后,隆美尔所部恢复向东进攻以消灭英军残余部队。 加查拉战役的失败和托布鲁克的陷落,导致里奇和奥金莱克被解除指挥权,分别由伯纳德·劳·蒙哥马利和哈罗德·亚历山大代替。 攻陷托布鲁克之后,非洲装甲军团继续向埃及推进,在7月1日开始进攻盟军的阿拉曼防线,开启了第一次阿拉曼战役。

邱大天才~

纵观全篇,都没有讲到英军有多少兵力有多少装备,只有德军9万人这个描述,那你在这分析个毛线球啊?还一本正经的[得瑟]

醉凡尘skybird1582

有大明战神愚蠢?