青城后山海拔八百米处,雾气常在晨昏时分漫过竹篱。

王砚秋推开木格窗,正见妻子苏杭在鱼池边投喂锦鲤,三花猫蹲踞在太湖石上,尾巴卷着熹微晨光。

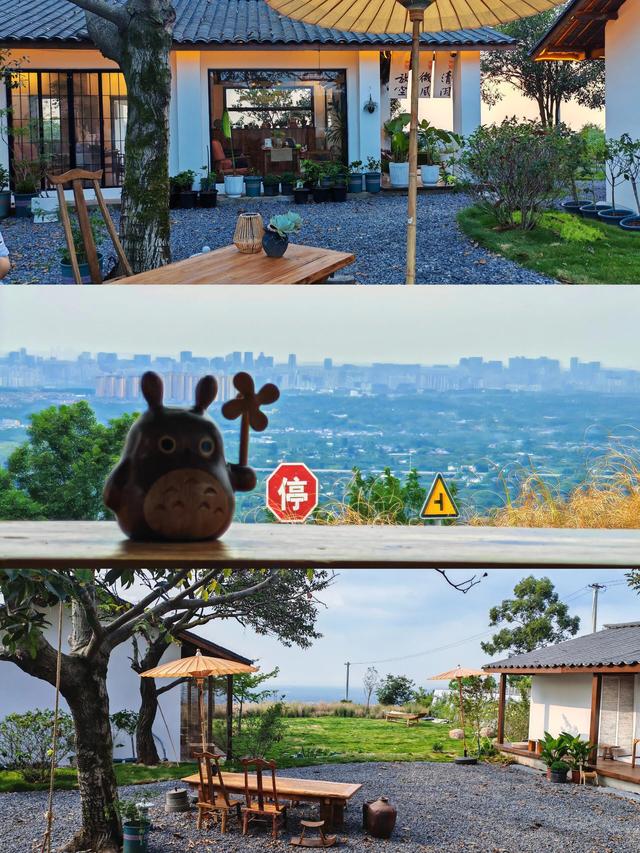

这对成都夫妻的院子,像颗明珠嵌在苍翠山坳间,将林语堂笔下的"园中有屋,屋中有院"之境,演绎成鲜活的当代山居图景。

夫妻俩用半年时间踏遍成都周边山脉,最终在青城后山寻得两亩荒坡。

初到时,野草蔓过腰际,残垣断壁间栖息着蛇虫。他们保留原有竹林作天然屏障,请来精通川西民居的老师傅。

当第一块老青瓦嵌入橡木梁架时,苏杭在日记里写:"我们不是在造房子,是在重建与土地的契约。"

院落营造处处可见克制的美学智慧。

主屋采用"明三暗五"川西民居制式,但将传统穿斗结构改良为钢木复合体系。青瓦屋顶坡度经过精密计算,既保证冬季采光,又能让夏季暴雨汇成珠帘。

设计师将《园冶》"巧于因借"的古训化作现代语言:推拉门轨道嵌入地暖系统,木窗格纹取自蜀锦冰梅纹样。

最妙的是砾石庭院。

王砚秋从汶川河滩精选灰白卵石,请老石匠用"乱石铺街"技法铺就。雨季时,雨水沿暗渠汇入鱼池,池底镶嵌琉璃碎片,晴天会折射出粼粼波光。

苏杭笑称这是"穷人的琉璃海",却暗合计成在《园冶》中"以素药艳"的营造哲学。

晨起喂猫犬,午间修竹篱,黄昏收晾晒的草药——山居生活带着农耕文明的余温。

他们从不在庭院使用杀虫剂,任由萤火虫在夏夜点亮灯笼。竹林深处的茶寮藏着巧思:老门板改制的茶台留有岁月包浆,铸铁壶是从彭州老铁匠铺淘来的,茶席随节气更换,立春用嫩柳色苎麻,冬至换朱砂染的羊毛毡。

"城市里时间是被切碎的,山里时光是完整的。"

王砚秋说。他向我展示手机相册:惊蛰那天的竹笋破土九宫格,芒种时节的云雾在山腰作水墨状,白露清晨收集的露水装在龙泉窑梅瓶里。

这些影像记录,拼凑出二十四节气在山中的具象表达。

山居不是避世,而是建立新的对话关系。

王砚秋保留着建筑设计师身份,书房的3D打印机与明代楠木书案和平共处。苏杭将采来的野菊制成天然染料,通过小红书接定制茶席的订单。

他们用无人机航拍院落四季变化,视频在B站获百万播放量,意外带火青城后山的生态旅游。

最动人的现代性表达藏在细节里:地源热泵系统让老房子冬暖夏凉,光伏瓦片年发电量达3000度,鱼池循环系统搭载物联网传感器。

这些科技元素如盐入水般融入传统院落,见证着古老营造智慧与当代技术的和解。

暮色降临时,我随主人在竹影婆娑间品蒙顶甘露。

苏杭取出父亲留下的手抄《茶经》,泛黄纸页间夹着二十年前的银杏书签。王砚秋调试着新入手的黑胶唱机,肖邦的夜曲与山涧泉响奇妙共鸣。

三花猫跃上屋顶,将身影印在新月初升的天幕。这样的场景,让人想起元代画家倪瓒的《容膝斋图》。

古今栖居者跨越七百年时空对话,都在证明:诗意从不在远方,而在对生活本真的持守。

当都市人沉迷于"数字游民"的幻象时,这对夫妻用五年光阴证明,真正的归隐是让现代文明与传统智慧在庭院中和解共生。

下山时回望,那方院落已隐入暮色。

但我知道,檐角悬挂的铜风铃仍在丈量山风的轨迹,鱼池的循环系统继续演绎着"流水不腐"的古训,而属于当代中国人的栖居理想,正在这样的院落里悄然生长。