2023年某个月色朦胧的夜晚,北京朝阳区某共享办公空间里,1993年出生的创业者林夏正在整理融资计划书。电脑旁放着的星巴克杯壁上凝结着水珠,在冷白灯光下折射出细碎光芒。这个场景与十二年前她在大学宿舍熬夜追剧的画面奇妙重叠,那时她执着于收集某偶像团体全套周边,如今却在为员工薪资发放失眠整夜。这种跨越时空的对比,恰如其分地诠释着当代青年从二十岁到三十岁的蜕变轨迹。

心理学教授张明阳团队2023年发布的《Z世代消费行为报告》显示,18-25岁群体冲动消费率高达67%,而30-35岁群体该数据骤降至28%。这组数据背后,是无数个"林夏们"的成长故事。二十岁时对限量版球鞋的痴迷,本质上是对自我身份认同的急切确认,就像刚学会捕猎的幼兽,急于用战利品装点自己的洞穴。

某二手交易平台数据显示,2022年"95后"用户转卖未拆封电子产品的交易量同比激增40%。这些带着塑封膜的手机、游戏机,像极了青春期未拆封的情书,承载着当时以为不可或缺的渴望。而三十岁的选择往往更具象:深圳某互联网公司产品经理王浩告诉我,他现在更愿意把买最新款iPhone的钱换成父母的体检套餐,"科技产品的迭代速度,永远追不上父母老去的速度"。

这种转变暗合行为经济学中的"双曲贴现"理论。年轻人更容易选择即时的小额奖励,而成熟个体会倾向于等待更大的远期回报。就像二十岁会为网红餐厅排队三小时,三十岁则学会用这个时间准备职业资格考试——不是不再喜欢美食,而是对时间价值有了新的度量衡。

复旦大学社会心理学系去年跟踪研究了500名都市白领的情感变迁。数据显示,28-35岁群体在亲密关系中提及"空间感"的频率是23-27岁群体的2.3倍。这让我想起朋友苏晴的故事,她二十五岁时会因为男友忘记纪念日而冷战一周,三十岁生日那天却主动给加班的丈夫点了外卖,附带纸条写着"先喂饱胃,再温暖心"。

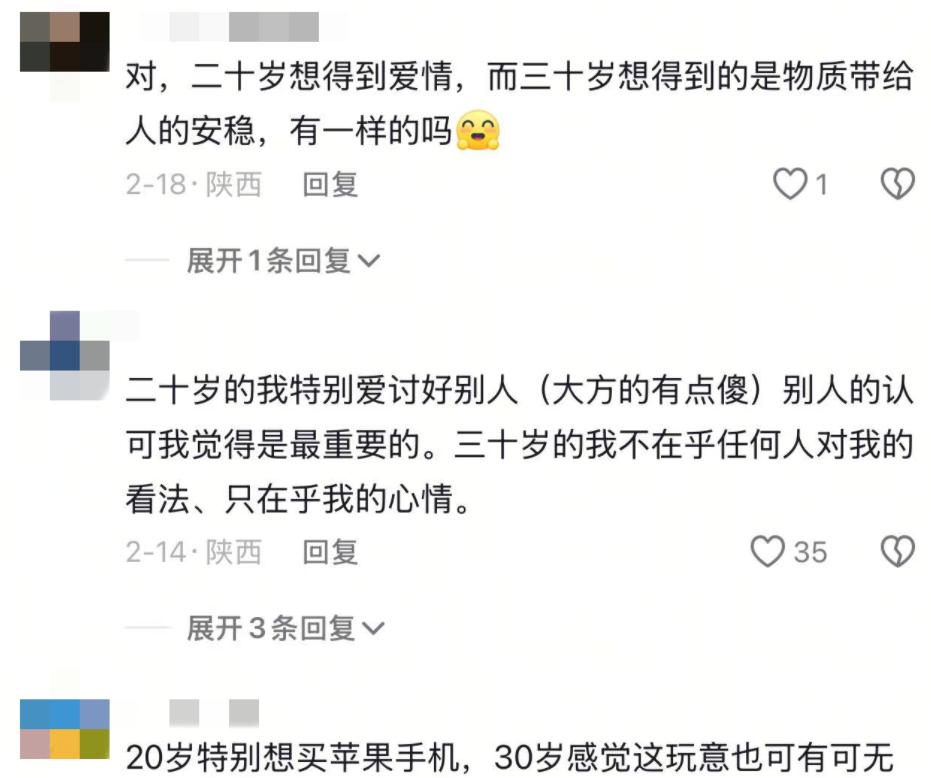

社交媒体上的互动模式也印证着这种变化。某婚恋APP统计显示,30+用户个人简介中"相互成就"的出现频率是20+用户的5倍。这种从"你是我的全世界"到"我们一起看世界"的转变,像极了热带雨林的生态系统——年轻时追求独占性的共生,成熟后更懂得保持适度距离的相互滋养。

值得注意的现象是,这种情感认知的进化正在打破传统年龄界限。1995年出生的心理咨询师李薇发现,她的同龄客户普遍比十年前的同龄人更早表现出情感成熟特征,"这代人在信息爆炸中成长,被迫加速完成情感认知的迭代"。

某时间管理APP的年度报告揭示了一个有趣现象:30岁用户平均每日规划时段比25岁用户多出2.7个。这不是简单的自律提升,而是对时间的感知发生了量子态变化。就像摄影师调整焦距,二十岁用广角镜头捕捉整个世界,三十岁更擅长用长焦定格真正重要的画面。

生物科技公司NeuroTrack的研究表明,人类在28岁左右会出现时间感知的神经重构。这解释了为什么很多人觉得"三十岁后时间过得特别快"。但更深层的转变在于,成熟个体会发展出独特的时间折叠能力——能够同时处理多重时间维度上的事务。新手妈妈陈璐的日程表就是典型案例:她在给孩子喂奶时听行业播客,用吸奶器的时间回复工作邮件,这种"时间套利"能力是二十岁难以想象的。

这种变化在职场中体现得尤为明显。领英中国区总裁陆坚指出,30+职场人简历中的"项目制"经历占比显著提升,"他们开始用里程碑而非时间轴来叙述职业发展,这是认知维度的重要升级"。

结语站在北京国贸三期80层的观景台俯瞰,长安街的车流编织成发光的蛛网,每个光点都是一个正在蜕变的人生故事。从二十岁到三十岁,不是简单地从"想要月亮"变成"不要月亮",而是逐渐明白月光不必握在手中也能照亮前路。这种认知的迭代,就像智能手机的版本更新——外在形态似乎变化不大,内在系统早已完成数次革命性升级。

当我们谈论年龄带来的改变时,本质上是在讨论人类这个物种在信息时代的适应性进化。那些在社交媒体上感叹"二十岁与三十岁隔着一生"的年轻人,或许没意识到自己正在参与创造新的成长范式。下次路过大学校园,看到捧着奶茶追逐嬉闹的少女,不必怀念曾经的自己,因为你已修炼出更高级的生存技能——既能欣赏她们的青春恣意,也清楚自己背包里装着更耐用的雨伞和止痛药。