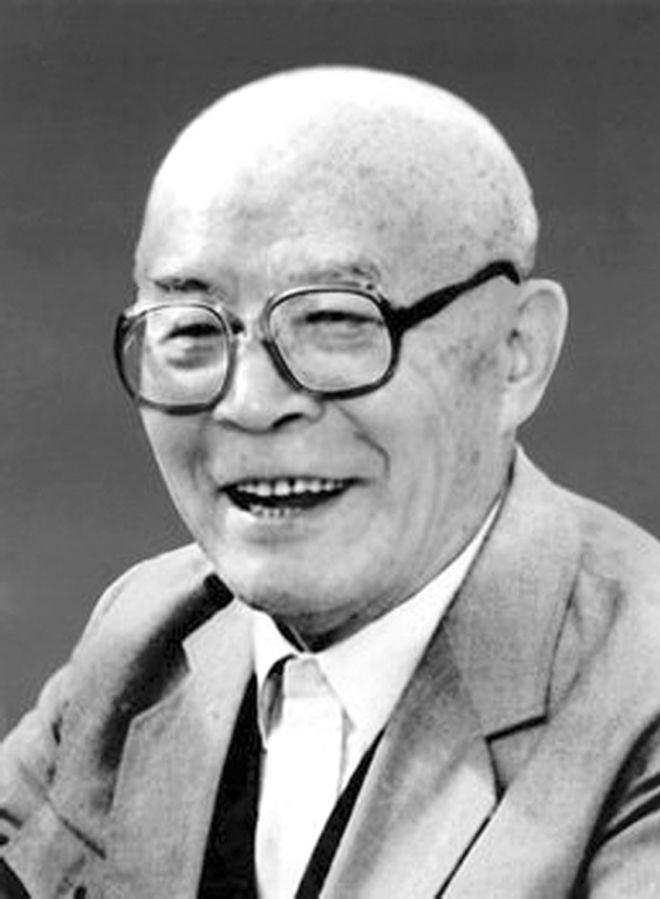

1991年,当时的中国领导人邓小平下令,希望将曾经的东北军主力干将、爱国将领张学良请回国。吕正操,作为张学良的亲信,受命前往美国执行这项任务。

当吕正操向张学良传达这一意愿时,张学良的内心充满了矛盾和焦虑。他对故乡的思念日益深厚,渴望回到祖国的怀抱,但与此同时,他也担心回国后可能会面临各种麻烦和不便。

于是,在面对吕正操时,张学良提出了三个要求:

首先,他坚决反对举行任何形式的欢迎会。他清楚地知道,他的回国消息一旦传开,势必会引发轰动,而他与蒋家的关系又十分微妙,他不想成为舆论漩涡的中心,也不愿让蒋家感到尴尬。

其次,他表示拒绝接受任何记者的采访。在台湾软禁期间,他曾经历过记者的围追堵截,深知他们所追逐的是热点而非真相。他不愿再次成为媒体的焦点,也不愿面对记者们尖锐的提问和可能的曲解报道。

最后,他强烈反对接受任何形式的恭维。他深知人心的浮躁和不可靠,曾经历过从土皇帝到众叛亲离的沉浮变幻。他厌倦了那些表面的虚情假意,更愿意与真诚的人相伴。

对于这三个要求,吕正操表示完全理解,并答应尽力满足。他深知张学良的心思,明白他对故乡的眷恋和对历史的体悟。

这次美国之行让吕正操深刻感受到了张学良的爱国情怀和内心深处的坚守。他意识到,张学良并不是在索取什么功名利禄,而是带着对故土的眷恋和对历史的热爱,这让他对张学良的品格和人格产生了无比的敬佩和钦佩。

然而,尽管吕正操和中央政府尽力满足了张学良的要求,但最终张学良还是没有回到故乡。年老体弱和个人选择的因素让他错过了这次回国的机会,终生抱憾离世。

这个故事让人感叹历史的无常和人生的遗憾,但也让人铭记张学良那份深沉的爱国情怀和坚定的人格。他是一位真正的爱国将领,虽未能回到祖国,却在历史长河中留下了永恒的印记。