在太平洋的另一端,随着1937年深秋的雾气蔓延,一个岛国的命运正悄然发生转变。这个国家,以其精湛的工艺和古老的传统闻名于世,却在这一年选择了一条截然不同的道路——以军国主义的姿态,向其庞大的邻国中国宣战。这一决定,不仅改变了东亚的历史进程,也将这个岛国推上了一条未知且充满挑战的路途。

在战争的初期,日本拥有着众多的优势:技术先进的武器、训练有素的军队,以及对胜利的坚定信念。然而,隐藏在胜利背后的,是对资源的极度匮乏和对时间的紧迫感。作为一个资源贫乏的岛国,日本在战前便开始了大规模的资源储备,尤其是对于维持现代战争不可或缺的石油。

岛国环境与资源挑战

日本,这个位于东亚的岛国,拥有着得天独厚的地理位置和自然资源。它坐落在太平洋的西岸,由北到南依次分布着北海道、本州、四国和九州四个大岛,以及周围数千个大小不一的岛屿。这些岛屿累计起来,总面积达到了约三十多万平方公里。四周被海水环绕,这样的地理特征,既孕育了丰富多样的海洋生物,也赋予了日本独一无二的自然美景,如富士山的雄伟、樱花的绚烂等,吸引着世界各地的游客前来观赏。

然而,这片美丽的土地也面临着不小的挑战。由于国土面积有限,加上山地占据了国土面积的大部分,可用于农业耕种的土地极其有限。这种自然条件限制了日本在农业方面的自给自足能力,迫使其在粮食等基本生活物资上对外依赖度较高。

除了农业资源的稀缺,日本在矿产资源上的挑战更为严峻。日本的地质结构决定了其矿产资源的分布极为有限,特别是对于工业发展至关重要的石油和天然气等能源矿产,日本几乎完全依赖进口。此外,即便是国内存在的矿产资源,如铜、铁等,也因为地质条件的限制,存在较高的杂质含量,使得开采成本大幅增加,开采难度加大。

对外依赖与战争准备

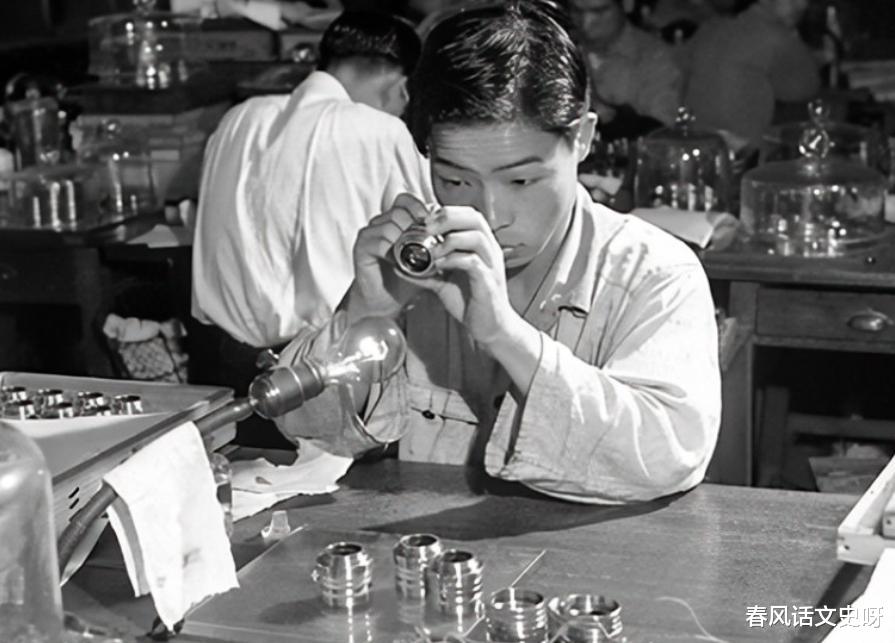

在20世纪初,随着工业革命的深入发展,日本迅速地将其经济重心转向了工业化,特别是重工业和军事工业的发展。这种转变对能源的需求急剧增加,特别是对石油的依赖成为了日本经济和军事扩张计划中不可或缺的一部分。然而,日本国内几乎没有石油资源,这直接导致了其对外部石油资源的极度依赖。

在这种背景下,中东、东南亚和美国成为了日本石油进口的主要来源地。这些地区的石油资源丰富,能够满足日本日益增长的能源需求。通过与这些地区建立稳定的贸易关系,日本能够保证其重工业和军事工业的持续运作。特别是在1941年之前,为了确保在任何紧急情况下都能有足够的能源供应,日本积极储备石油,数量高达500万吨。这一举措反映了日本政府对能源安全的高度重视,也显示出了其对未来可能发生的冲突的预期和准备。

这种对外部资源的依赖,并不仅仅是经济行为的简单选择,更是由日本国内资源极度匮乏的现状所决定的。日本的自然资源十分有限,特别是在能源资源方面几乎是一片空白。这种局限性迫使日本不得不寻求外部资源来支撑其经济和军事的发展。随着时间的推移,这种依赖变得越来越重,也使得日本的外交政策和国际关系在很大程度上围绕着如何确保资源供应安全展开。

然而,这种高度的对外依赖同时也使日本处于一个相对脆弱的地位。任何影响到石油供应的国际事件,都可能对日本的经济和军事安全构成威胁。这一点在第二次世界大战期间得到了充分的体现,当时的国际局势变化,特别是与美国的关系恶化,直接影响到了日本的石油供应,从而加剧了日本对外扩张的紧迫感。

军事扩张与资源耗竭

在20世纪30年代末期,日本的政治和军事战略已经明确地转向对外扩张,特别是对中国的全面侵略,这一战略的核心目的在于解决国内长期以来资源匮乏的问题。日本军部认为,通过控制中国丰富的自然资源和广阔的市场,可以为日本的工业提供必要的原材料,同时也为其过剩的产品找到出路。因此,日本开始大规模增加对军事领域的投入,从而迅速扩充其军事力量。

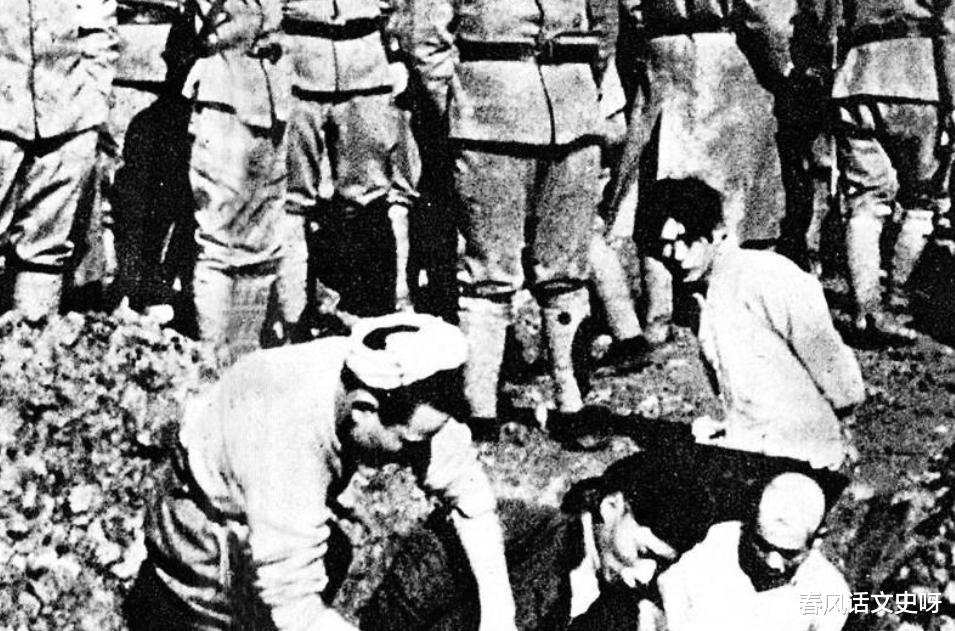

这种策略的一个直接后果是,日本国内的资源和资金被大量投入到了军事准备和战争之中,导致民用领域的物资开始变得紧张。随着1937年全面侵华战争的爆发,日本军队在中国的战场上迅速推进,初期取得了一些战略要地的控制。

然而,日本军方最初的预期是一场快速战争,认为凭借其军事优势,可以迅速迫使中国投降。但现实远比预期复杂得多,中国的抵抗远比日本预想的要顽强,特别是在中国共产党和国民党的抗日联合以及广大民众的参与下,抗日战争进入了长期化、消耗性的阶段。

原本预计几个月内就能结束的战争,不仅一年后仍在继续,而且随着时间的推移,战争的规模和强度不断扩大。日本为了维持其在中国的军事行动,不得不持续地增加对战争的投资,包括人力、物力和财力的大量消耗。这种持续的消耗,迅速耗尽了日本国内的资源储备,造成了严重的物资短缺。

到了1939年,随着战争的进一步拖延,日本国内的物资紧缺现象变得更加严重。军事用品的生产优先权导致民用物资的生产受到严重影响,日常生活所需的基本物资,如食品、燃料和生活必需品变得日益紧张。物资的配给制度开始在日本国内实施,民众只能依赖政府分配的有限资源来满足生活需求。

国内压力与民众苦难

为了支撑这场看似没有尽头的战争,日本政府不得不采取了一系列措施来增加其财政收入,其中包括大量发行公债,这成为筹集战争资金的主要手段之一。

日本政府鼓励民众购买国债,宣传这是支持国家和军队的爱国行为。然而,随着战争的持续,越来越多的资源被投入到了军事领域,民用领域的生产受到了极大的影响。食品、燃料和日常必需品变得越来越稀缺,价格飞涨,而民众的收入却因为经济的萎缩而减少。在这种情况下,民众购买国债的能力大大降低,而且随着时间的推移,民众对战争的信心也逐渐减弱,对政府提出的购买国债的呼吁反应冷淡。

到了战争末期,日本政府为了维持战争的开支,不得不采取更加激进的措施,如增加税收、发行更多的货币等,这些措施直接导致了通货膨胀的加剧。物价的飞速上涨使得普通民众的生活成本大幅增加,而收入却没有相应的提高,导致了民众生活水平的急剧下降。许多家庭开始经历食品短缺,甚至饥饿。贫困成为了普遍现象,一些原本中等收入的家庭也陷入了困境。

更加严重的是,随着资源的不断流向战争,日本国内的食品供应变得更加紧张。政府实施了严格的食品配给制度,但配给的数量远远不能满足民众的基本需求。许多家庭为了生存,不得不种植自己的蔬菜,或者通过黑市交易来获取食物和其他基本物资,这些交易往往以高昂的价格进行。但即使如此,对于大多数家庭来说,每天的饮食仍然是极为简单和单调的,营养不足成为了普遍现象。

在这种极端困难的情况下,民众的生活压力达到了前所未有的高度。战争不仅消耗了国家的物质资源,也严重影响了民众的日常生活和精神状态。缺乏足够的食品和基本生活物资,使得民众在物质上遭受了极大的苦难,而持续的战争和不断加重的生活负担,也使得民众在精神上承受了巨大的压力。

战争终结与反思启示

1945年8月,世界历史上的一次重大转折发生了,美国在日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹,造成了巨大的破坏和人员伤亡。这一行动不仅在技术和军事层面上展示了原子能的威力,也在政治和人文层面引发了深远的影响。这次攻击迫使日本政府在几天后宣布无条件投降,从而标志着第二次世界大战的实质性结束,同时也为日本军国主义的扩张画上了句号。

原子弹投下的直接后果是广岛和长崎两座城市遭受了前所未有的破坏。数以万计的平民在爆炸中丧生,许多人因爆炸产生的极高温度和辐射而受到严重伤害。建筑物被夷为平地,生存下来的人们面临着失去亲人、家园以及未来的绝望境地。这场灾难的影响不仅限于物理上的破坏,更在心灵上给幸存者留下了深刻的创伤,这种创伤被称为“原爆症”,包括了长期的健康问题和心理创伤。

尽管在原子弹投下之前,日本的战争机器已因长期的战争而资源枯竭、民众疲惫不堪,许多分析认为日本继续维持战争的能力已经极为有限。美国对日本的封锁和持续的空袭已经使得日本的工业产能严重受损,粮食和燃料的短缺使得民众生活在极度困苦中。然而,直到原子弹的投下,日本政府才真正面临到了无法回避的投降决定。

《浅析战时日本经济统制政策的演变》