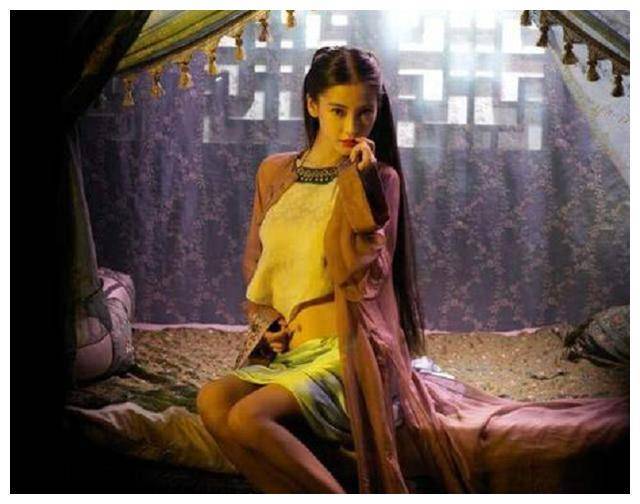

在中国古代社会,青楼女子作为特殊群体始终处于社会边缘。她们凭借才貌在青春盛年维持生计,但随着年华老去,境遇往往急转直下。通过梳理史料可以发现,其晚年主要存在四种生存路径,每条道路都折射出封建社会的结构性压迫与女性命运的局限性。

赎身从良是多数青楼女子的人生愿景。以明代名妓柳如是、董小宛为例,前者因文采得钱谦益赎身纳为侧室,后者以蕙质兰心成为冒襄侍妾,这类成功案例常被后世称道。但现实远比个案残酷:老鸨多通过虚抬赎身价牟利,普通妓女需积攒数年收入方有望脱籍。即便成功赎身,社会对"从良女"的歧视依然存在,婚配对象多限于商贾或寒门,婚后仍需面对宗族伦理的压力。

部分年长妓女选择转型为鸨母延续职业生涯。这类女性通常具备出色的社交能力与资源整合手段,既能管理妓院日常运营,又能与官府、地痞维持微妙平衡。如清代《金瓶梅》中描绘的李桂姐,便从妓女蜕变为掌控三家妓院的经营者。但该路径存在显著风险:既要应对官府对娼寮的周期性整顿,又需在黑白两道间斡旋,实际仍是依附于男性权力体系的生存策略。

少数幸运者凭借特殊机缘进入士族府邸为妾。唐代诗人白居易笔下"琵琶女"嫁作商人妇的境遇,实为这类群体的真实写照。她们虽可暂离风尘,但在封建礼法体系中,妾室地位仅高于奴婢,既无财产继承权,又面临主母打压与家族排挤。宋代《青琐高议》记载,名妓谭意哥被纳为张姓官员妾室后,终因出身遭正室迫害而重返乐籍,凸显此类"晋升"的脆弱性。

对于身心俱疲者,寺庙成为最后归宿。唐代《北里志》记载平康坊妓女楚儿出家事件,反映宗教场所对风尘女子的有限接纳。但多数尼庵对还俗妓女持排斥态度,且清修生活与红尘断离的心理落差,往往使她们陷入更深的孤独。这种选择本质上是对封建性别压迫的消极逃避,而非真正意义上的精神解脱。

从社会学视角考察,青楼女子的生存路径实质是封建制度下女性缺乏主体性的集中体现。无论是看似"进阶"的赎身嫁娶,还是维持生计的职业转型,都未能突破父权制的结构性压迫。这些历史个案不仅揭示古代性别秩序的运行逻辑,更为现代社会理解性别平等的重要性提供了历史注脚。