1949年,国共内战如火如荼,曾在山西称雄38年的阎锡山,随着太原、南京、广州相继陷落,最终只得仰仗蒋介石,辗转至台湾谋生。然而,当大陆反攻希望破灭,又被免去行政院长职务后,这位昔日的军阀选择在台北市郊菁山隐居。令人玩味的是,他不顾当地环境限制,执意修建了一座充满家乡记忆的石窑洞,并取名"种能洞",在这里过起了与世隔绝的生活。从此,除非蒋介石召见,他便终日流连于窑洞与草庐之间,直至1960年因病去世。

军阀末路 山河已非

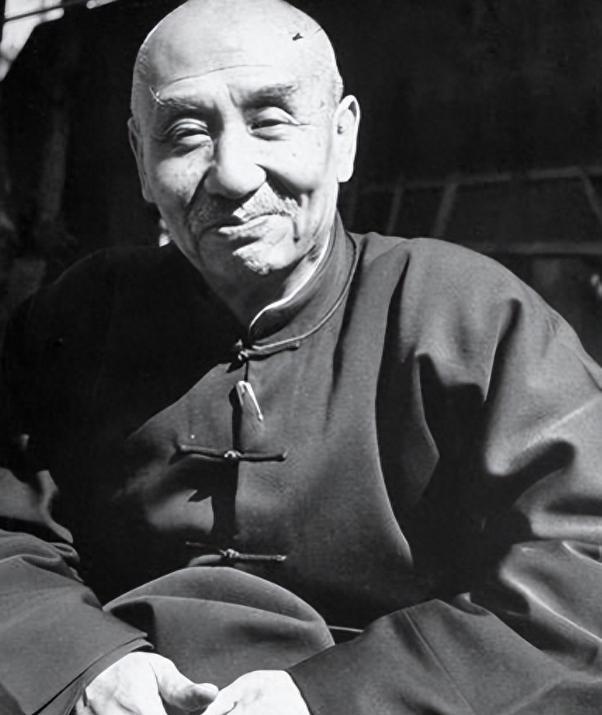

军阀末路 山河已非在民国军阀混战的年代,山西出了个了不得的人物,他就是阎锡山。这位"山西王"从1911年辛亥革命开始,就牢牢把持着山西的军政大权。

阎锡山在山西经营了三十八年,建立了一套独特的统治体系。他通过扶持工商业、整顿吏治、发展教育等措施,使山西成为了北方较为安定的省份。

在抗日战争期间,阎锡山表面上接受蒋介石的统一指挥,实则明哲保身。他将主力部队集中在后方,保存实力,避免与日军正面交锋。

到了1945年抗战胜利后,阎锡山重返太原,继续他的"山西王"生涯。但这时的中国局势已经发生了翻天覆地的变化,国共两党的较量进入了最后的决战阶段。

1948年,解放军发起了声势浩大的太原战役。阎锡山的老巢被围困,他的部下纷纷倒戈,昔日的"山西王"眼看大势已去。

1949年3月,太原城即将陷落,阎锡山不得不乘飞机撤离。他先是逃到南京,希望能在蒋介石的庇护下东山再起。

但南京很快也岌岌可危,阎锡山又不得不辗转逃往广州。此时的他已经不再是那个呼风唤雨的军阀,而是一个失去根基的逃亡者。

在广州期间,阎锡山看到解放军大军南下,攻势如潮。他深知广州早晚也会沦陷,于是在1949年6月,选择了逃往台湾。

这一路逃亡,从太原到南京,从南京到广州,最后到台湾,阎锡山亲眼目睹了国民党政权的崩溃。昔日的"山西王",如今只能寄人篱下,靠蒋介石的恩惠度日。

到了台湾初期,阎锡山还对反攻大陆抱有一丝希望。但美国公开宣布放弃支援国民党后,这最后一丝希望也破灭了。

权位旁落 山野隐居1950年代初,台湾局势逐渐稳定,蒋介石开始收拾各路军阀势力。作为曾经的"山西王",阎锡山很快就被免去了行政院长的职务。

这位昔日的一方诸侯,没有了山西根基的支撑,对蒋介石已经失去了利用价值。但蒋介石表面上依然以礼相待,只是将他推出了台湾政治的核心圈。

失去职务后的阎锡山搬到了台北市内的丽水街。这里虽然位于市区,但对习惯了呼风唤雨的阎锡山来说,这样的生活显然不尽如意。

半年后,他主动选择搬到了台北市郊的菁山。这里地处偏僻,交通不便,附近只有零零散散的山民,倒是与他此时的处境相得益彰。

在搬到菁山之前,阎锡山曾向蒋介石提出,想要去日本或美国生活。这个请求被蒋介石直接否决,他必须留在台湾,活在蒋介石的眼皮底下。

菁山原是日据时期未完工的农场,环境荒凉,人迹罕至。阎锡山到此后,立即着手改造这片土地,为自己打造一个安身之所。

他命人铺设电线,接通电话,修建自来水管道。这些基础设施完工后,又建了一座简朴的草庐作为临时住处。

台湾的气候与山西大不相同,夏季闷热潮湿,时常有台风侵袭。这让习惯了北方干燥气候的阎锡山十分不适。

于是他开始谋划在菁山修建一座窑洞。在他看来,窑洞不仅冬暖夏凉,还能抵御台风暴雨,是最理想的居所。

为了确认修建窑洞的可行性,阎锡山特地请教了当地山民。山民告诉他,台湾土壤潮湿,不适合挖窑洞,而且台湾常有地震,窑洞容易坍塌。

但这些困难并没有打消阎锡山的念头。经过深思熟虑,他决定用石头代替土壤,建造一座石窑洞。

他认为,只要合理设计通风系统,解决空气流通问题,再加上石头的支撑,就能建成一座坚固耐用的窑洞。

工程持续了相当长的时间,终于建成了这座独特的石窑洞。它与草庐相距不远,阎锡山可以根据天气和心情选择居住地点。

对这座凝聚了他乡愁的石窑洞,阎锡山格外满意,还给它取名"种能洞"。这个名字背后的含义,似乎暗示着他对未来的某种期待。

为了充实自己的生活,阎锡山还从台湾金铜矿务局租了一片土地,建成了"种能农场"。这片土地成为了他晚年消磨时光的重要去处。

深居简出 独守岁月在菁山的日子里,阎锡山过上了与世隔绝的生活。除非蒋介石召见,他绝不轻易进城,仿佛已经看透了世事沧桑。

那些曾经追随他的嫡系部下,大多都没有随他来到台湾。留在台湾的这些年,来探望他的人更是寥寥无几,这让他的生活显得格外冷清。

在这片远离尘嚣的土地上,阎锡山逐渐形成了一套固定的作息规律。每天清晨七点准时起床,开始他的晨间写作。

白天的时光被他安排得井井有条,上午专注于写作和阅读,中午用过午饭后必定休息两个小时。下午则在农场里忙碌,打理他种植的果树和蔬菜。

这样的生活引起了蒋介石的注意。有一天,蒋介石特地携夫人宋美龄来到菁山看望阎锡山,看到他专注于著述的样子,表示了赞许和鼓励。

阎锡山的著述内容多是关于政治见解和中国传统文化。随着时间推移,他对"大同主义"哲学产生了浓厚的兴趣,开始钻研这些深奥的学问。

1955年春节,阎锡山亲手写了一副颇具玄机的春联。上联写道:"造福世界,替今人正德,替古人宣德,替后人立德,是仁者责任"。下联则是:"澄清宇宙,为现世除冤,为往世鸣冤,为来世防冤,乃圣贤情怀"。

每到傍晚时分,阎锡山都会在菁山的小径上散步,这成了他雷打不动的习惯。散步归来后,他便早早安歇,通常在晚上十点左右就寝。

菁山的环境虽然清幽,但阎锡山并非完全与外界断绝联系。他在窑洞和草庐之间建立了一套简单的生活体系,既保持了基本的通讯联络,又不被外界打扰。

他在农场里种植的果树和蔬菜,不仅满足了日常所需,也给了他一份实实在在的田园乐趣。这些劳作虽然简单,却填补了他远离政治中心后的生活空白。

阎锡山把更多的精力投入到了写作中。除了记录对政治的见解,他还着手编撰《三百年的中国》一书,试图从历史的维度梳理近代中国的变迁。

就这样,他在菁山一住就是整整十年。这十年间,他始终保持着"非蒋介石召见不进城"的原则,像个遁入空门的隐士,在这片山野之地默默地生活着。

这种生活方式看似平淡,却也体现出一种难得的规律与坚持。从一方诸侯到山野隐士,阎锡山的人生轨迹发生了戏剧性的转变。

在这段日子里,他不仅远离了权力的漩涡,也摆脱了过去的纷争。每天在窑洞、草庐和农场之间来回穿梭,倒显出几分闲云野鹤的超然。

归寂七星 玄思长存1959年的一个夜晚,阎锡山如往常一样伏案写作到深夜。临近十点时,他突然感到心脏不适,却因为时间已晚,决定留到第二天再去医院检查。

第二天一早,他便赶往距离最近的台湾大学附属医院。医生检查后发现,他已经患上了严重的心脏病,必须立即住院治疗。

在医院住了一个多月后,阎锡山觉得身体有所好转,便执意要回菁山。他还惦记着未完成的《三百年的中国》一书,想要抓紧时间继续写作。

1960年5月,阎锡山突然出现腹泻症状,不得不再次住院。这一次,病情迅速恶化,他的腿部和脸部都出现了浮肿。

到了5月21日,阎锡山的病情进一步加重,已经无法说话。医生建议立即转院至台北台大医院接受更好的治疗。

然而,在转院途中,这位昔日的"山西王"一口气没上来,就此停止了呼吸。任凭医生如何抢救,也未能挽回他的生命。

阎锡山在病重期间留下了一份颇具特色的遗嘱。他要求丧事必须从简,灵前不可摆放花朵,只能用草木装饰,不收挽幛,不许放声大哭。

这份遗嘱中还有两个令人费解的要求:一是在墓碑上要刻上他日记中的第100段和第128段内容,二是在他去世后的七日之内,必须每天早晚诵读一遍《补心灵》。

阎锡山的日记与常人大不相同,记录的不是生活琐事,而是一些深奥难懂的人生哲言。这些文字与他晚年痴迷的"大同主义"哲学有着密切关联。

台湾方面迅速成立了以何应钦为首的治丧委员会,按照遗嘱的要求操办丧事。这位在台湾度过十一年岁月的前"山西王",就这样悄然离世。

他的安葬地选在了菁山后面的七星山,这里是台湾许多政要人物的长眠之地。按照遗嘱的要求,墓碑上刻下了那些玄奥难解的文字。

这位统治山西三十八年的军阀,最终魂归异乡,再也无法返回魂牵梦绕的故土。他的一生,恰如一部跨越清末民初到民国时期的传奇史诗。

从叱咤风云的军阀,到寄人篱下的逃亡者,再到隐居山野的哲学家,阎锡山的人生轨迹充满戏剧性的转折。这些转折背后,折射出那个动荡年代的缩影。

他的结局,带着几分让人难解的神秘色彩。那些刻在墓碑上的文字,那本需要诵读的《补心灵》,以及他对"大同主义"的执着追求,都给他的一生蒙上了一层玄思的面纱。