跑一趟近百公里的长途,最后到手只有7块钱,你干吗?别说跑长途了,就是去家门口的超市打个零工,也不止这个价吧?可这就是现在一些网约车司机跑跨城单的真实写照,辛辛苦苦几个小时,油钱都不够,更别提赚到钱了。这到底是平台的算计,还是行业的悲哀?

咱们就拿深圳那位跑惠州的网约车司机来说吧。他接到这单的时候,心里其实就犯嘀咕,因为平台规定不能收返程费,这来回几百公里,油钱过路费都是成本,万一乘客再用个优惠券,那真是跑一趟亏一趟。可单子都派了,总不能拒单吧?于是他还是硬着头皮接了。一路上,司机服务那叫一个周到,又是递水又是提供零食,跟乘客聊得也挺开心,乘客对他也是赞不绝口。可等到了目的地结算费用的时候,司机傻眼了:201块!扣掉平台抽成和乘客的优惠券,到手就剩147块。再刨去油钱、电费、租车费、高速费,来回三个小时,净赚7块钱!这哪是赚钱,简直是做慈善!

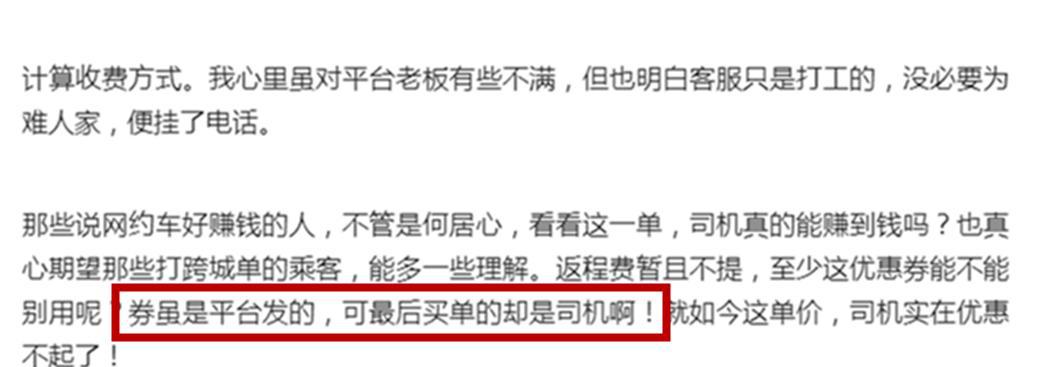

司机肯定不服气啊,就去联系平台客服。客服的回复也是相当官方:“我们采用的是合理计算收费方式”。合理?这合理吗?乘客是得到了实惠,平台也赚到了抽成,可司机呢?时间成本、运营成本全都搭进去了,到最后就赚个寂寞。这种“劫贫济富”式的算法,真的合理吗?这位司机算是彻底明白了,以后再有这种没返程费的跨城单,他宁愿自掏腰包给乘客发红包取消订单,也不接了。

这可不是个例,现在很多网约车司机都对跨城单怨声载道。以前跨城单可是个“香饽饽”,能赚不少钱,现在却成了“鸡肋”,食之无味,弃之可惜。究其原因,还是平台的运价机制出了问题。说是“合理计算”,实际上却充满了各种不透明的算法,对司机极其不友好。平台为了吸引乘客,拼命压低价格,却把成本转嫁给了司机。这种“损人利己”的做法,最终损害的不仅是司机的利益,更是整个网约车行业的健康发展。

根据中国互联网络信息中心发布的报告,截至2023年6月,我国网约车用户规模已达5.05亿。如此庞大的市场,却面临着司机收入低、平台抽成高、服务质量下降等诸多问题。这其中,不合理的跨城单计价方式无疑是重要原因之一。试想,如果司机都觉得跑跨城单不划算,不愿意接单,那乘客的出行需求又该如何保障?长此以往,整个网约车行业都将陷入恶性循环。

平台作为连接司机和乘客的桥梁,应该承担起应有的责任。与其一味追求低价竞争,不如将精力放在完善运价机制上。制定合理的跨城单计价标准,保障司机的合理收入,才是长久之计。比如,可以考虑增加返程费用补偿,或者根据里程、时间等因素,制定更加科学的计价公式。只有让司机感受到平台的诚意,他们才更有动力提供优质的服务。

当然,乘客也应该理解司机的难处。跨城出行虽然方便,但也需要付出相应的成本。如果价格过低,最终损害的还是乘客自身的利益。试想,如果司机为了节省成本,选择绕路或者降低服务质量,那乘客的出行体验也会大打折扣。因此,乘客也应该支持合理的收费标准,共同维护网约车行业的健康发展。

除了平台和乘客,相关部门也应该加强监管,规范网约车行业的运营秩序。制定更加完善的行业标准,明确平台的责任和义务,保障司机的合法权益,才能让网约车行业真正实现可持续发展。

网约车行业的发展,离不开司机、平台和乘客的共同努力。只有三方携手合作,才能构建一个公平、合理、健康的行业生态。与其让跨城单成为司机心中的“苦涩账本”,不如让它成为连接司机和乘客的桥梁,实现互利共赢。

现在一些平台已经开始尝试新的计价方式,比如根据实时路况、供需关系等因素动态调整价格,或者提供多种计价方案供司机和乘客选择。这都是积极的探索,也值得其他平台借鉴。

此外,还可以鼓励司机和乘客进行评价和反馈,收集更多的数据和信息,不断优化计价模型,使其更加符合市场规律和实际情况。只有不断改进和完善,才能让网约车行业更好地服务于大众。

回到开头那位深圳司机的故事,7块钱的辛酸路,不仅反映了平台计价机制的缺陷,也折射出网约车行业发展过程中的一些深层次问题。要解决这些问题,需要平台、乘客、监管部门等多方共同努力,才能让网约车行业真正走上健康发展的道路。

我们希望看到的是一个公平、透明、可持续发展的网约车行业,一个让司机有尊严、乘客有保障、平台有发展的行业。只有这样,才能让网约车真正成为人们便捷出行的首选,而不是一个充满争议和矛盾的行业。

希望未来,不再有司机为了几块钱的收入而奔波劳碌,不再有乘客因为价格问题而感到不满,而是一个司机和乘客都能从中受益,共同发展的和谐共赢的局面。