1945年,中国远征军完成了艰难的缅甸作战,打通了滇缅公路,扬眉吐气了一把。可战后没几年,三位司令官的命运却像是《三国演义》的续集——上了截然不同的道路。

罗卓英去了台湾,陈诚也去了台湾,而卫立煌呢?回了大陆,还当上了政协常委!这背后,到底发生了什么?

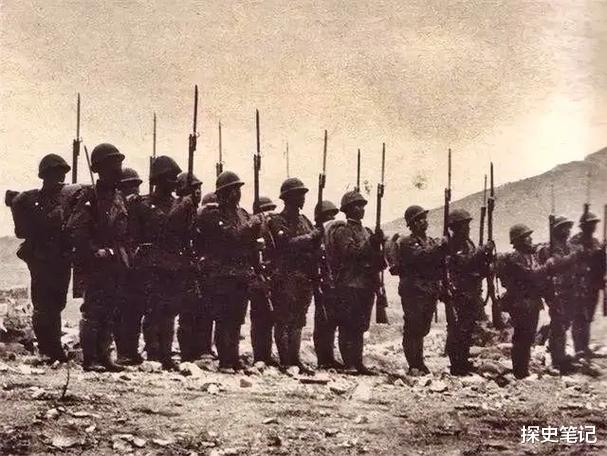

1942年,中国远征军踏上缅甸战场,彼时正值抗战最艰难的阶段。日本人在珍珠港偷袭得手,横扫东南亚,仰光失守,英军溃败,缅甸形势急转直下。

滇缅公路被日军虎视眈眈,蒋介石这边也着急了,直接拍板让远征军开赴缅甸,目标明确:死守滇缅公路,阻止日军西进印度。

这一仗的主帅是罗卓英,时任中国远征军第一路司令长官。他带着10万大军入缅,阵势拉得不小,尤其是第五军的杜聿明,带着黄埔精锐。

他们的装备也颇为“豪华”——美国支援的M3坦克、37毫米反坦克炮,再加上那一身新换的美式装备,看上去战斗力十足。

可问题在于,英军的态度十分消极,他们的目标是撤退,中国远征军呢?则是被架在战场上,夹在英军和日军之间,成了“出力不讨好”的角色。

缅甸战场上最惨烈的一幕发生在东瓜。日军三个师团兵分多路合围,第五军第200师被死死困在东瓜城里。

这支中国军队原本是蒋介石的王牌,抗战初期就打出了名声,师长戴安澜更是以“有我无敌”闻名。

东瓜一战,他们孤军奋战十二天,伤亡惨重,最终在弹尽粮绝的情况下全军覆没。戴安澜身负重伤,撤退途中去世。200师的牺牲,为远征军争取了宝贵时间,也让日军付出巨大代价。

可问题是,主帅罗卓英的指挥并不理想——战前情报误判,战时指挥混乱,战后撤退无序,导致远征军被日军逐步包围,最后成了一场惨败。

东瓜失守后,远征军不得不撤退,可这撤退之路,简直就是一场“生死大逃亡”。当时,远征军分成两路:一路向西撤往印度,一路向北退回云南。

选择西撤的部队最终在印度得到了美军的整训,而选择北撤的,就只能硬闯野人山。这里地势险峻,补给断绝,瘴气弥漫,士兵们不仅要面对日军的追击,还要和恶劣环境作斗争。

饿死的、病死的、摔死的,不计其数。最惨的是,这些撤退的士兵很多最后连尸骨都没能运回家。

至此,远征军第一次入缅战役,以失败告终。罗卓英本人倒是跑得快,撤往印度后,继续担任中国驻印军副总指挥。

可是,史迪威对他极为不满,认为他“无能、指挥混乱”,最终蒋介石不得不将他召回国内。此后,罗卓英逐渐淡出战场,1949年随国民党逃往台湾,终老于台北。

两头奔波,最后扎根台湾第一次缅甸战役惨败后,蒋介石痛定思痛,决定换人。他挑选了自己的心腹陈诚,接替罗卓英出任远征军司令长官,重新组织中国军队反攻缅甸。

陈诚是黄埔一期生,从北伐战争开始就是蒋介石的得力干将。抗战时期,他主导过淞沪会战、武汉会战,还在鄂西打了几年游击战。

虽说战绩一般,但他最大的特点是“忠诚”,无论蒋介石如何折腾,他都始终站在蒋的一边,从不多言多语。蒋介石也很信任他,把他当作接班人来培养。

且不说陈诚的能力一直都为人所诟病,而且不凑巧的是,刚刚上任没多久,陈诚就接到一道紧急命令——日军大举进攻鄂西,他必须回国指挥作战。

这就让远征军的司令部一下子成了“空架子”,最后,陈诚干脆辞去了远征军司令一职,返回国内主持战事,远征军的指挥棒交到了卫立煌手里。

抗战胜利后,国共内战爆发。蒋介石让陈诚去东北指挥作战,希望能够稳住局势。但国民党在东北的战术失误频频,加上后勤补给跟不上,最终在辽沈战役中惨败。

此战之后,蒋介石对陈诚的信任度也开始动摇。1948年,他被调往台湾“养病”,随后接任台湾省主席,彻底告别大陆战场。

到了1949年,国民党政权全面溃败,蒋介石败退台湾,陈诚成为台湾当局的重要核心人物,并在1950年代主持台湾的“经济改革”,最终在1965年病逝于台北。

从战败将军到新中国高官相比于前两位,卫立煌的经历更加跌宕起伏。他在1944年接手远征军,指挥第二次缅甸战役,并取得了决定性的胜利。

强渡怒江、攻克高黎贡山、收复腾冲、围歼松山日军……这次战役让远征军一扫之前的颓势,彻底击溃了缅甸的日军部队。

最关键的是,这场胜利打通了滇缅公路,使得美援物资得以顺利进入中国,为抗战最后的胜利奠定了基础。

1948年,蒋介石任命卫立煌为东北“剿总”总司令,试图挽回败局。但此时,国民党的颓势已成定局,辽沈战役中,解放军势如破竹,国民党军队彻底崩溃。

卫立煌在败退后到了南京,没曾想很快就被蒋介石软禁。好在,他巧施计策,最终在1949年逃往香港。

新中国成立后,周恩来与卫立煌保持了密切联系,在国家的感召之下最终他决定返回大陆。1955年,他正式回国,受到了中央的热情接待。

此后,被任命为全国政协常委、国防委员会副主席,成为新中国的高级官员。1960年,卫立煌病逝于北京,结束了他传奇的一生。

远征军三任指挥,战时曾并肩作战并先后指挥一方大军,战后却选择了不同的道路。罗卓英和陈诚去了台湾,成为蒋介石政权的一部分,而卫立煌则回到大陆,投身新中国的建设。

这段历史,不仅是个人命运的转折,更是国家兴衰的缩影。