电话那头,一个熟悉而又陌生的声音传来:“老梁,还记得我吗?我是秀兰啊,四十年前,你父母曾收留过我和女儿……”这声音,如同一道闪电,瞬间将我拉回到1976年的那个寒冷冬日。

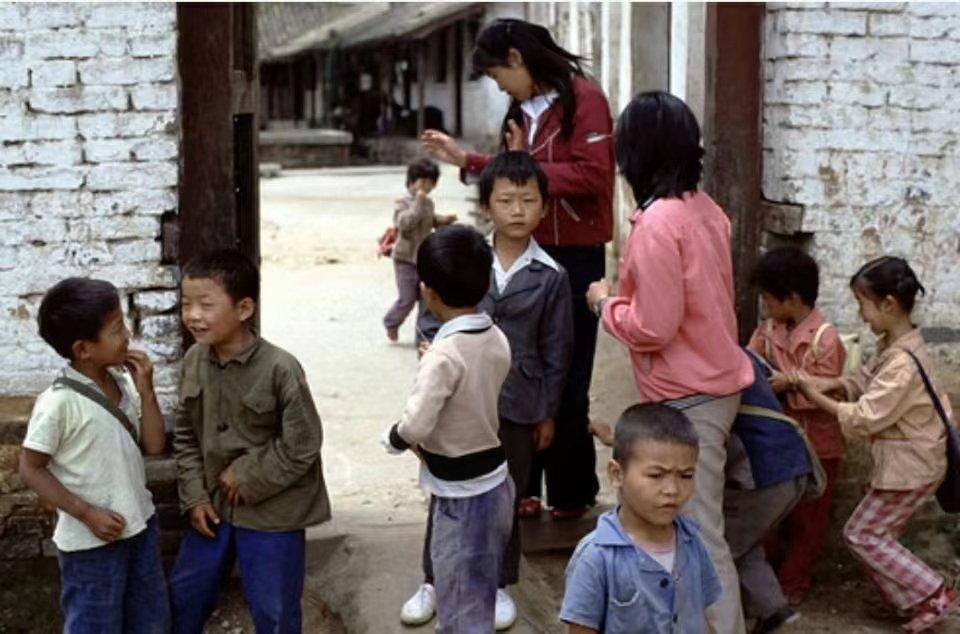

那一年,我十二岁,还是个懵懂少年。我们家在河北一个叫柳树村的小村庄,日子过得紧巴巴的。父母都是老实巴交的农民,父亲做木匠,母亲在生产队干活,一家人勉强糊口。那个腊月,天寒地冻,大雪纷飞。我正在院子里劈柴,突然看到门口站着两个瑟瑟发抖的身影,一个瘦弱的女人,紧紧牵着一个和我年纪相仿的小女孩。她们衣衫褴褛,如同两只受惊的小鸟,怯生生地向我们求助。

母亲心地善良,看到她们可怜的模样,二话没说就将她们迎进屋里。我当时心里有些不情愿,毕竟家里也不富裕,还要再多养活两个人。可是,看着小女孩冻得通红的小脸和渴望的眼神,我的心又软了下来。母亲给她们热了稀粥,又烤了几个红薯。小女孩狼吞虎咽地吃着,看得出来是饿坏了。女人名叫张秀兰,带着女儿小翠逃荒至此,丈夫病逝,婆婆瘫痪,家里的顶梁柱轰然倒塌,无奈之下,她只能带着女儿四处乞讨。

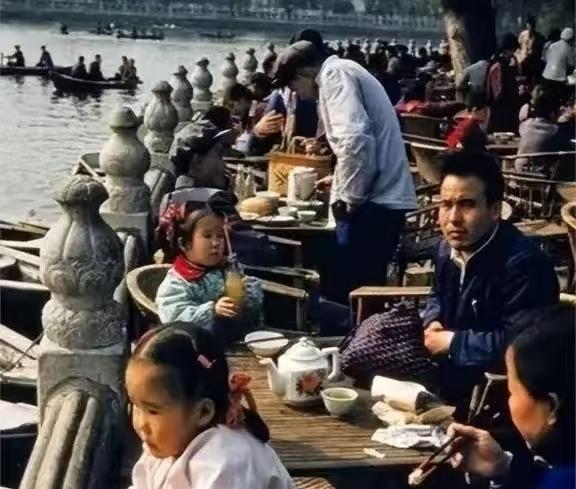

秀兰婶子和小翠在我们家住了下来,她们非常勤快,主动帮着做家务。小翠每天早早起床扫院子,还会帮我打水洗脸。我一开始的抵触情绪也渐渐消散,反而觉得这个小妹妹很懂事,很让人心疼。她们的到来,仿佛给寒冷的冬天带来了一丝暖意,母亲也总是夸她们懂事乖巧。

村里有些人却说闲话,认为我们家多管闲事,收留乞讨的人会给自己带来麻烦。父亲也因此和母亲吵了几句,担心我们家会受到影响。但母亲的善良和坚持最终还是说服了父亲,让她们在家里过了个年。腊月二十九那天,秀兰婶子要回村里看看婆婆,母亲给她们准备了一些年货,还让我送她们一程。分别时,小翠抱着母亲的腿哭得稀里哗啦,我也感到一阵莫名的伤感。

时间如流水,一晃四十年过去了。我考上了大学,毕业后回到村里当了一名小学老师,结婚生子,生活也逐渐好转。这些年来,我始终没有忘记秀兰婶子和小翠,也曾托人打听她们的消息,但都石沉大海。我常常会想起那个寒冷的冬天,想起小翠那双清澈明亮的眼睛,wondering她现在过得怎么样。

直到那天,我接到了秀兰婶子的电话,得知她们母女这些年的境遇,我的心情百感交集。她们在城里开了一家小超市,日子过得还不错。这四十年,她们尝尽了生活的酸甜苦辣,但始终没有放弃希望,最终靠着自己的努力改变了命运。

秀兰婶子邀请我们一家去城里玩,我欣然答应。妻子却有些犹豫,觉得这么多年过去了,再去打扰人家不太好。我理解妻子的顾虑,但我觉得,这份情谊不能被时间冲淡。

暑假期间,我们一家来到了城里。在车站,我们见到了秀兰婶子和小翠。小翠已经长大成人,亭亭玉立,也结婚生子了。再次见面,我们都激动不已,仿佛有说不完的话。小翠的超市生意红火,开了好几家分店。她说,这一切都要感谢当年我父母的帮助,如果没有那段时间的收留,她们可能早就熬不过去了。

晚饭时,秀兰婶子端出了两大包桃酥,说是特意为我们做的。她还记得,当年母亲给她们的年货里就有桃酥。那一刻,我的眼眶湿润了,仿佛又回到了四十年前那个温暖的冬夜。这桃酥,不仅仅是食物,更是感恩和爱的象征。

席间,小翠提出想成立一个助学基金,帮助那些上不起学的孩子。她想起了自己当年的艰辛,希望能用自己的力量帮助更多需要帮助的人。我非常支持她的想法,并表示愿意尽力帮忙。

回到村里后,我开始积极筹备助学基金的事情。我联系了教育局的朋友,发动学校的老师和学生捐款捐物。我自己的学生里,也有很多家庭贫困的孩子,我尽我所能地帮助他们,给他们带午饭,辅导他们功课。看着孩子们一天天进步,我感到无比欣慰。

小翠的助学基金很快成立,并帮助了越来越多的孩子。看着那一张张充满希望的笑脸,我感到无比的幸福。我终于明白,善良就像一颗种子,播种下去,就会生根发芽,开花结果。

我常常会想起母亲说过的一句话:“好人有好报”。如今,我终于理解了这句话的真谛。善良的回报,不仅仅是物质上的,更是精神上的。它让我们的社会更加温暖,更加美好。

我想,这大概就是人生的意义所在吧。