上世纪五十年代,在四川省广安县,淡文全突然放下了紧握的锄头,仿佛被一股无名之气驱使,他猛地一屁股坐在了田边的土埂上。那一刻,他的动作中透露出一丝不耐烦与疲惫,仿佛是在对辛勤劳作的一种无声抗议。

淡文全自幼家境贫寒,常伴父亲耕作于田间,生活艰辛。他们日复一日地劳作,却常常面临粮食短缺的困境,常常是刚解决了一餐,下一餐尚无着落,日子过得极为拮据。

淡文全对父亲偶尔还需捡拾垃圾的行为感到困惑。想当年,他们家在广安县可是声名显赫的大户。而今,尽管家中有人身居高位,生活条件却似乎每况愈下,这种反差令他难以理解。

放下锄头,淡文全带着几分责备的口吻讲道:“咱们家里头出了个显赫的官员,怎么竟然还到了连一顿简单的白米饭都吃不上的地步?”他的话语中透露出对现状的不满与疑惑。

听闻儿子的请求,父亲转身,神色略显不悦:“别任性,贤娃子身为国家级领导人,肩负的是人民的期望。他能每月补贴家用,已是莫大的恩情。你怎可让他置人民于不顾,来满足你的私愿?”

淡文全闻言,轻轻撇嘴,不得不弯下腰拾起地上的锄头。他心中暗自嘀咕:“说什么国家级的大人物,却总也不见回家探望,就连他母亲的坟茔,也未曾前来祭拜过一回。”话语间,透露出淡淡的无奈与不解。

父亲轻叹一声,眼中流露出一抹不易察觉的落寞,缓缓道:“贤娃子,其实他心里也有诸多不易。每个人的路,都不平坦。”

这位老者究竟是何方神圣?他所提及的“贤娃子”,身为国家级领导人,究竟是哪位重要人物?这一连串的疑问,引人深思,亟待揭开谜底。

【舅舅与外甥】

1919年,位于四川广安的邓家迎来了喜讯,小平同志成功获取了前往留法预备学校的入学资格。这份通知书,对邓家而言,意义非凡,它宛如一扇开启新命运的大门,预示着家族未来的转折与希望。

然而,在把握这次机遇面前,邓小平同志显现出了迟疑。他并未如往常般果断决策,内心的权衡与考量使得他陷入了深思,对于是否要迈出这一步,他显得颇为踟蹰,展现出了少有的犹豫不决之态。

尽管他内心渴望上学,但留学法国所需的高昂费用成了难以逾越的障碍。依据小平同志的估算,这次法国求学之旅,至少需要一百块大洋,这笔数目远超他的承受能力,使得他难以负担。

尽管小平同志母系的淡氏家族在当地颇有声望,但邓家每月的生活开销却极为有限,仅仅是一块半大洋。面对如此巨额的费用,要想筹集起来,无疑是难如登天,几乎是不可能的任务。

在面对留学的抉择时,邓小平同志曾有过一段深思熟虑的过程,最终决定暂时搁置这一选项。这一决定并非轻易做出,而是经过权衡利弊后的明智之选,体现了他对国家大局和个人道路的深刻考量。

在关键时刻,小平同志的舅舅兼童年玩伴淡以兴挺身而出给予他支持。他坚定地对小平说:“希贤,去法国的事,无论如何你得去。资金的问题,你不必忧虑,舅舅自有安排,放心交给我!”

为了筹集小平同志的留学费用,淡以兴一家不辞辛劳,四处奔波借钱。他们的付出远不止于此,甚至做出了巨大的牺牲,将家中赖以生存的农田售出,以确保资金充足。这一举动彰显了他们对小平同志未来的深切期望与无私奉献。

经过两家人的共同奋斗,历经一月艰辛,终于筹集到了100块大洋。在母亲与淡以兴满怀深情的注视下,小平同志踏上了前往码头的路途,心中满载着对未来的憧憬与希望,步入了新的征程。

望着儿子渐行渐远的身影,母亲泪水涟涟,眼眶泛红。小平同志见状,心中亦涌起酸楚,连忙上前宽慰母亲,承诺待自己学成归来之时,定要让母亲过上幸福安康的日子,共享天伦之乐。

淡以兴轻声细语地安抚着姐姐,同时催促着小平同志:“贤弟,你速速离去吧,姐姐的安危我自会妥当照料,你不必挂心。”他的语气中充满了坚定与温情,确保小平同志能安心离去。

随后,邓小平同志踏上了驶向远方的航船,依依不舍地告别了养育他长达十五载的家乡。在这艘远洋船舶上,他怀揣着对未来的憧憬,开启了新的征程,心中却时刻铭记着那片充满回忆的土地。

邓小平同志当年怀揣学成归乡、侍奉老母的愿望,然而世事难料,此次离别竟绵延三十载光阴,直至成为他与母亲天人永隔的诀别,再未有机会承欢膝下,留下无尽遗憾。

【离别30年的亲人找过来】

1950年新春伊始,淡以兴节后不久,便携同一位中年女性抵达西南军政委员会。他们此行目的明确,是在新年氛围中踏上这段重要的旅程,共同前往委员会处理相关事务。

获知淡以兴的真实身份,警卫员半信半疑,怀揣着这一信息步入了西南局的会议大厅。他心中充满疑惑,却也深知这消息的重要性,于是决定在会议室内,将这一发现向众人传达。

在会议进行中,邓公正与多位政要讨论事务,这时,警卫员的通报打断了讨论——淡以兴前来求见。这一消息让邓公出乎意料地陷入了深思,他的神情显露出一种久违的沉静,仿佛被某种思绪所牵引。

“邓书记,关于他们的背景真实性尚存疑虑,我们是否应先行考虑对他们的临时安置?”这样的处理方式,或许更为稳妥,您觉得?

听闻警卫员的提议,邓公沉吟片刻后,平和地吩咐道:“无需如此兴师动众,你且在城中寻一处招待所,妥善安置他们先行歇息,我稍后会亲自前去探望并招待。”

在听完这番话语后,警卫员确认了门外等候的两人确实是邓公的亲属,于是他没有再多询问,而是迅速行动起来,妥善地为门外的两位客人安排了舒适的住处,以确保他们能够安心休息。

此刻,邓公表面上仍在与众人讨论会议议题,然而心中却已如沸水般翻腾,思绪纷乱不已。他虽维持着交谈的常态,但内心的焦虑与纷扰,早已让他的心境难以平静。

长达三十年之久,他与家人的相聚仅限于非正式场合,未曾有过一次正式的会面。这段漫长的时光里,家庭的温暖与团聚的喜悦对他来说变得尤为遥远和陌生。

直至晚会结束后,邓公才得以空闲,随即在警卫人员的陪同之下,前往了淡以兴下榻的招待所。在那里,他准备稍作休憩,继续他紧凑而充实的一天。

迈入门槛的那一刻,邓小平的视线迅速捕捉到了一个既亲切又略带生疏的轮廓。那身影,在熟悉与陌生的交织中,不经意间映入了他的眼帘,引起了他内心的波澜。

坐在酒桌旁大快朵颐的是邓小平的舅舅淡以兴,而在他身旁,陪伴着一位中年妇女。对于这位女士,邓小平的记忆里却并无太多印象,似乎是个相对陌生的面孔。

回想起往昔求学路上,父亲寄来的一封封信件,其中蕴含的情深意重,让小平同志对于眼前这位妇女的身份,心中已有了几分揣测与领悟。那些信件中的点滴,成为了他解开这位妇女身份之谜的关键线索。

“舅舅,”我轻声呼唤,心中涌动着复杂的情感。话语虽简短,却承载着深深的敬意与思念。我试图整理思绪,以最清晰的方式表达我的感激与回忆,让每一个字都能准确传达我心底的温暖与敬仰。

正当“舅舅”二字即将脱口而出之际,小平同志的话语却骤然停歇,声音戛然而止,悬于空中。这一幕发生得如此突然,让人不禁一愣,所有的言语似乎都在这一瞬间凝固,空气中弥漫着一种莫名的静谧与期待。

尽管心中情感翻腾,面对三十年未见的舅舅,他一时语塞,不知从何说起。于是,他勉强挤出一丝笑容,换了个话题问道:“舅舅,这些饭菜合不合您的口味?”

淡以兴正咀嚼着口中的香肠,忽闻小平同志的声音,随即转头望去。“贤娃子!”他含糊地打着招呼,香肠仍挂在嘴角,眼神中透露出意外与欣喜,话语间保持着那份特有的亲切与质朴。

提及“贤娃子”这一昵称,瞬间让小平同志的思绪飘回了三十载光阴之前。眼前的幺舅,岁月似乎并未削减他的活力半分,依旧精神矍铄,风采不减当年,令人感慨时光虽逝,亲情与记忆却历久弥新。

【当年往事】

1920年,在海外深造的小平同志,不常与家人通信,往往每隔许久,大约一年半载的时间,才会寄回寥寥几封家书,以此向亲人报知自己一切安好,让他们不必过分挂念。

然而,仅凭这些书信,难以抚平小平同志对母亲的深切怀念。那段日子里,淡以兴常常陪伴在姐姐身旁劝慰:“贤娃子的来信都是告知平安的,信件虽少,却也反映出他学习刻苦,日后必定前途无量!”

实际上,淡以兴的话语蕴含着双重意味,既是对小平同志母亲的一种慰藉,也是对自己内心的一种安抚。他暗自思量,外甥对待家人的态度偶显疏离,这让他也不免感到一丝忧虑与反思。

1926年,当小平同志的母亲离世之时,淡以兴遗憾地未能见到外甥到场,这令他深感愤怒。自那以后,长达数年的岁月里,他因心中这股不满,主动断绝了与小平同志的一切联系。

1927年,当小平同志重返祖国怀抱时,淡以兴方知晓,原来小平同志长久未归是因为已投身共产党。在此之前,他始终未得小平同志归家的消息,缘由竟是如此。

淡以兴是个读过书的人,他接触过共产党的宣传理念。尽管他自视为普通农夫,未曾投身其中,但内心深处,他对那些革命者抱有极高的敬意与认同。

得知小平同志因投身共产党而长期未能归家,我的心情由最初的愤慨逐渐转变为深切的理解。这一转变,源自于对他选择信仰、奉献革命这一事实的深刻体悟,使得我从气愤中走出,转而对他抱持一份敬意与理解。

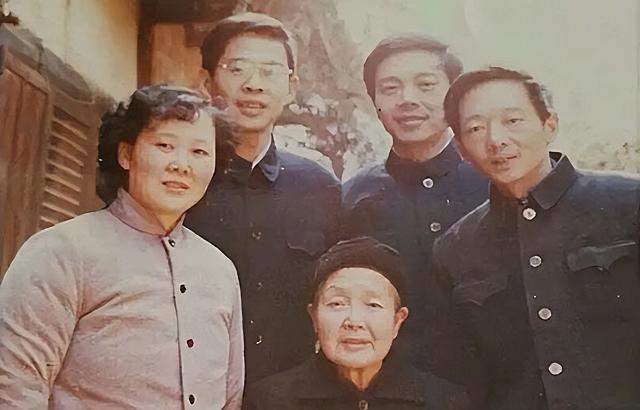

1938年1月,邓垦,淡以兴身边的另一位外甥,也即小平同志的亲弟弟,萌生了投身革命的念头。他长久以来生活在舅舅身旁,但此刻,心中的革命火种被点燃,渴望加入到这场伟大的斗争中去。

闻讯此事,淡以兴迅速处置家中资产,将160担稻谷与数块农田售出,集齐所需路费交付邓垦,并殷切寄语,勉励他勤奋努力,不负兄长之名,务必有所作为。

经过数月的深思熟虑,小平同志的另一位堂弟邓自立,亦立志步两位兄长后尘。为此,淡以兴毅然决定再次割舍,将家中剩余财产的一半变卖,以资助邓自立踏上前往延安的征途。

为了帮助侄子们,淡以兴不惜变卖了淡家的大部分家产,以至于所剩无几。如今,仅余的田地勉强能维持他们一家人的温饱,生活已大不如前,但他无怨无悔,默默承受着这一切的牺牲与付出。

然而,淡以兴对此并未过分挂怀,他曾淡然表示:“我自视为一介农夫,只要耕作能换来温饱,便已心满意足。”这样的态度,彰显了他对简单生活的满足与珍惜。

在那个时期,广安县尚处于国民党的管辖范围内。尽管时代背景如此,当地的社会生活与变迁并未因此停滞。历史的洪流中,广安县依旧承载着民众的希望与梦想,静待时机的到来,以期摆脱束缚,迈向新的发展历程。

得知淡以兴家中竟有三名共产党员,且其中一位身居要职后,国民党当局迅速采取行动,立即将淡以兴列为通缉对象,展开了追捕行动。

得知消息后,淡以兴不愿给侄子增添负担,当即决定离开广安县。他迅速行动,前往外地,在一户人家谋得长工之职,以此安顿下来,避免给亲人带去不必要的困扰。

谈及他的妻子,她不得不携子女踏上沿街行乞的艰辛之路,以此勉强维持生计。面对生活的重压,她只能以这种方式,领着孩子穿梭在街道之间,寻求一丝丝的帮助与同情,艰难度日。

为了扶持几位身为共产党员的侄子,淡以兴不惜倾尽所有。他面临着重重困难与挑战,却仍坚定不移地站在他们身后。这份深厚的亲情与对信仰的支持,让他几乎牺牲了自己拥有的一切。

在历经解放战争的动荡岁月后,淡以兴一家的生活终得安宁。随着战争的落幕,他们迎来了久违的稳定与平静,步入了一个全新的生活阶段。

恰逢此时,淡以兴得知侄儿已在西南局身居高位,便心生念头,欲探望这位三十载未曾归家的“贤侄”。他思忖着,是时候去见见这位久未谋面的亲人了,尽管岁月流转,亲情依旧牵动着他的心弦。

【不回家的大官】

淡以兴在广安县逗留期间,时常耳闻旁人提及小平同志,好奇为何这位重要人物三十余载未曾归乡。这些议论引起了他的深思,让他对小平同志的行踪与选择充满了探寻的欲望,直至他准备离开这片土地时,这份疑惑仍萦绕心头。

关于邓小平同志未回家乡的原因,并非如某些人所猜测的工作繁忙或疏远亲戚。实际上,他始终关心家乡与亲人,只是由于种种原因未能成行。同时,我们也应尊重历史事实,避免传播未经证实的说法。

淡以兴听闻了此类言论,但他坚信外甥绝非如此之人。在他看来,这不过是源于小平同志工作繁重,无暇顾及其他所致。他理解并相信,事情的本质远非流言所描绘的那般。

因此,他此次前往重庆,目的并非责备邓小平同志,而是怀揣着需要向邓小平同志阐明的重要事宜。他希望借此机会,把事情的来龙去脉说个一清二楚。

与小平同志会面时,淡以兴的表情不由自主地变得微妙,匆匆咽下口中的香肠后,他带着几分责备的口吻说道:“贤娃子,你现在可是做大官的人了,难道家里的亲人,你一个都不打算认了吗?”

邓小平显然捕捉到了话中的讥讽意味,但他早已心中有数,并未动怒,只是以苦笑回应:“幺舅,您这话可真让我无从接起。”他的语气中带着几分无奈,巧妙地化解了场面的尴尬。

“您这是说的哪里话?”我微微一愣,随即调整思绪,力求清晰回应,“我的观点并非如此片面,或许表述有欠周全之处,但本意绝非您所理解的那样,让,以便达成共识。”

淡以兴微微冷笑,话语中带着一丝嘲讽:“看来你尚未忘记我是你幺舅的身份,那么,关于你的亲生母亲,你是否也还留有印象……”他的言辞间透露出对对方记忆的探询与某种深意。

提及“亲娘”二字,那位身材魁梧的农夫瞬间嗓音颤抖,眼眶泛红,随后泪水决堤,放声大哭,情感难以自抑,尽显内心柔情与深切怀念。

你可知,你母亲日夜期盼你能归家,这份思念最终成了她心中难以承受之重。她的离世,满载着对你归来的深深渴望,这份情感,你可曾真正体悟?

这些年来,她竟鲜少寄信回家,就连母亲离世这样重大的事情,也未能亲自到场送别,着实令人心寒!”

淡以兴的话语缓缓传入小平同志耳中,字字句句触动心弦。这位历经长征艰辛、抗击日寇的革命老前辈,眼眶也不禁湿润了。他的眼中,闪烁着对过往岁月的感慨与对眼前话语的深切共鸣。

怎能忘怀,那份记忆深刻心底!然而,我心中充满了归途的恐惧。”恐惧如影随形,让我踟蹰不前。尽管回忆美好且令人怀念,但面对归途,我的内心却不由自主地颤抖,充满了难以言喻的害怕与不安。

在长达七年的求学岁月里,小平同志身处海外,由于当时局势极不稳定,他与家人的通讯被迫中断,无法建立联系。这段时期,尽管外界风云变幻,他依然坚持学业,心中怀揣着对家的思念与对未来的坚定信念。

直到1931年,他才从弟弟的叙述中惊悉,早在1926年,母亲便已离世。这一消息于他而言,是多年后的突兀告知,此前他对此一无所知,时间的尘埃似乎悄然掩盖了这一沉痛的事实。

在漫长的七年时光中,小平同志的母亲始终怀揣着一份深切的期盼,日日夜夜渴望着能见到自己的孩子归来,哪怕只是短暂地探望。她的心,被这份无尽的等待所填满,每一刻都在默默呼唤着远方的亲人。

令人痛心的是,她未能坚持到儿子归来的那一刻,便在深深的期盼中永远离开了人世。尽管心中满载着对儿子的思念与不舍,但她终究未能战胜命运的安排,在家人团聚的愿景实现之前,静悄悄地告别了这个世界。

为何邓公会心存顾虑,不愿归返?这其中必有缘由。深入探究,或许能发现他对归途的种种担忧,这些担忧构成了他心中的障碍,使他犹豫不决,不敢轻易踏上归途。

【小平同志的苦衷】

邓公并非畏惧归乡,实则是深知返乡可能搅动地方安宁,败坏党风,故而无论思乡情切至何等程度,他都以“惧”为名,坚守岗位。

邓公对家乡怀有深厚的情感,这份爱同样倾注于家乡的父老乡亲身上。他的心中,家乡占据着不可替代的位置,而家乡的人民,更是他时刻牵挂的对象,体现了他对故乡深沉而真挚的爱恋。

在与此同时,邓公对全中国人民的爱愈发深厚。他将这份深情厚谊融入心中,时刻不忘全国民众的福祉。这份爱,不仅体现在言语上,更落实于行动之中,彰显了他对广大人民深厚的关怀与热爱。

邓公展现出的谦逊与奉献,深刻体现了他甘愿为人民默默耕耘的精神风貌。他的这种无所畏惧却心怀敬畏的态度,将其如老黄牛般勤勤恳恳、任劳任怨的性格特质,刻画得入木三分。

目睹小平同志眼中闪烁泪光,淡以兴的心弦也被深深触动,他深切感受到这位至亲外甥并未将他们遗忘,更体会到外甥内心深处始终怀揣着对亡母的歉疚与怀念。

在那一刻,他紧紧拥抱了小平同志,两位步入中年的男性,在相互的怀抱中不禁泪流满面。泪水交织着情感,无需言语,他们通过这深情的拥抱,传达着内心的激动与感慨。

在长时间的哭泣之后,淡以兴险些忘却了此行拜访小平同志的另一重要缘由。泪水虽湿透了衣襟,却也渐渐平息,让他重新忆起了肩上的使命与未曾言尽的话语,提醒着他此行尚有未尽之事。

他急忙用衣袖拂去鼻涕,随后牵过那位中年女士。正欲启齿,却被小平同志提前一步截了话头。

我心中暗自揣测,眼前这位想必便是我的继母夏伯根了?这样的念头在我脑海中一闪而过,我仔细端详着她的面容,试图从细节中确认这份未曾真正体验过的亲情联系。

淡以兴和那位妇女闻言皆是一惊,不由得齐声问道:“您是如何得知此事的?”这句话中透露出的意外与好奇,显然让两人都感到意外且不解,气氛一时变得有些紧张。

听闻此言,邓小平顿时朗声大笑,先前的沉闷一扫而空:“舅舅,尽管我身未归家,但对家中事务我一直心系其间,未曾忘怀。”他的语气中透露出对家的深深挂念,尽显温情。

1931年间,邓小平获悉母亲逝世的消息,深感内心有愧于她。为此,他特地嘱咐弟弟,一旦家中遭遇任何变故或紧急状况,务必第一时间向他通报,以便他能及时知晓并处理。

他对于这位继母的情况,自然是心知肚明。从日常的点滴相处到背后的家族故事,他都有着清晰的认知。尽管关系复杂,但他对她的了解却毫不含糊,每个细节都铭记于心。

邓公深知,妹妹投身地下党的工作,背后有着继母的默默支持。当这位中年妇女出现在眼前,结合过往种种,邓公迅速洞察了她的真实身份,心中已然明了她的角色与分量。

得知身份被邓小平知晓,夏伯根脸颊泛起了红晕,轻声说道:“其实,,同时心里也盼着,您要是能抽空回老家看看,那就太好了。”

邓公洞悉了继母此行的真正意图,他们此行并非企图借由身份谋取私利,仅仅是出于对长久未归的孩子的深切思念,特意前来探望。这份纯粹的亲情关怀,让一切世俗的考量都黯然失色。

邓公诚挚地提出,希望继母能伴随在他身旁,他内心怀有深切的意愿,要为这位并无血缘却成为家人的继母,承担起赡养的责任,直至她安享晚年,确保她老有所依,终有所安。

邓小平望向舅舅淡以兴,欲言语,却被淡以兴打断:“贤侄,照顾好你后母,我这把年纪还能养家。别想着为我谋职,免得遭人非议。至于你亲生母亲,我祭奠时会算上你的一份。”淡以兴的话语中,满是对后辈的关怀与叮嘱。

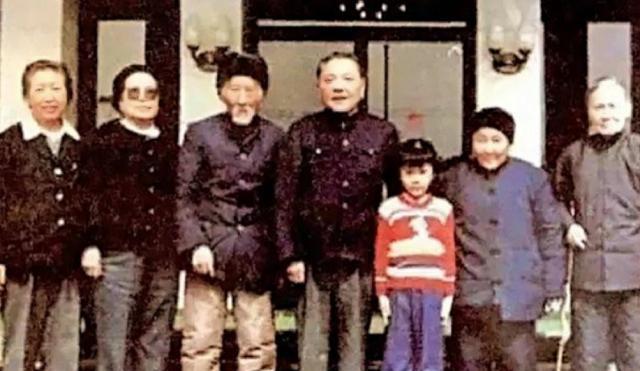

淡以兴的真挚言辞深深触动了邓小平同志的心弦,他随即唤来在一旁嬉戏的儿子,引荐给夏伯根与淡以兴认识,并诚挚地对淡以兴说:“幺舅,待到孩子暑期来临,我定会安排他回乡探望您。”

淡以兴微微一笑,语重心长地说:“希望这次,我们能避免让幺舅再次经历那漫长的三十年等待。一定要抓紧时间,尽早实现我们的承诺,不再让他老人家久候。”

完成重庆之行后,淡以兴踏上了归途,重返广安,回归到了以往熟悉的生活轨迹中。他重新融入了那里的日常,继续着自己过往的生活节奏,仿佛这次旅行只是生命中一个短暂而美好的插曲。

1958年,淡以兴步入花甲之年,邓小平夫妇每月不忘寄上10元生活费,以此表达对淡以兴的关怀与敬意,视之为尊老孝亲之举,虽金额不多,却情深意重。

这笔数目虽不大,却足以支撑起一家人的月度饮食开销,确保他们整月都能衣食无忧,不必为基本的生活需求而忧虑。通过合理的安排,这笔资金能够满足家庭一个月的基本餐饮需要。

邓公的生活费来源,实则是他从自己工资中节衣缩食积攒下来的。他细心规划,每一笔支出都经过深思熟虑,确保能够寄出生活费用,以此体现了他对生活的节俭与对家人的深情厚意。

随后的日子里,邓公不仅按月为淡以兴提供生活费用,还频繁邀请他至家中共度新春佳节,给予他家庭般的温暖与陪伴,这样的关怀与照顾,让淡以兴深切感受到了来自邓公的深情厚谊。

1978年,邓琳代父探访舅公。目睹舅公家中连白米饭都匮乏,邓琳心生怜悯,欲伸出援手。然而,舅公淡以兴婉拒道:“我不过是个务农之人,有口饱饭就知足了,无需你再为我们费心。”

在过去的十几年时光里,尽管心怀故土,邓公却始终未能踏上归家的路途。岁月的流转中,他肩上的责任与使命似乎成了他未能返乡的缘由,而那份对家的深深思念,却如影随形,未曾有丝毫减退。

淡以兴的儿子淡文全对此深感困惑,他特地询问父亲,为何自己的表哥从未归家探望。淡文全心中的疑惑,全在于那份对亲人归期无尽的等待与不解之中。

淡以兴微笑着说:“贤娃子身份显赫,他若归来,乡亲们定会大张旗鼓迎接,这样恐会招来非议。咱们还是得低调些,以免给贤娃子带来不必要的麻烦。”

经过那番深入的交谈,淡文全深刻体会到了表兄背后的良苦用心。表兄的言辞间流露出的关怀与期望,让他不禁重新审视起这份亲情背后的深意,心中涌动着对表兄默默付出的感激与理解。

十余年间,淡以兴家庭始终未凭借邓小平同志的特殊地位寻求特殊照顾,而邓小平本人也未对淡家给予额外关怀。他特别强调,广安政府应对其亲属一视同仁,避免任何形式的特殊优待。

淡以兴有过类似的经历。一回,他打算外出购置肉类,不料在菜市场被正在选购蔬菜的群众认了出来。“看,那不是淡以兴嘛,小平同志的舅舅!”人群中的声音此起彼伏。

听闻此言,肉铺的摊主迅速反应,大声而直接地招呼道:“请各位稍让,先让小平同志的舅舅来挑选肉食!”他的声音穿透人群,确保了这一特殊请求的优先处理。

淡以兴觉得这种微小的优待反而让自己不自在,于是,他不动声色地避开了喧嚣的人群,礼貌地谢绝了屠夫给予他的特别关照。他选择以自己的方式行事,不愿因这细微的偏袒而心生芥蒂。

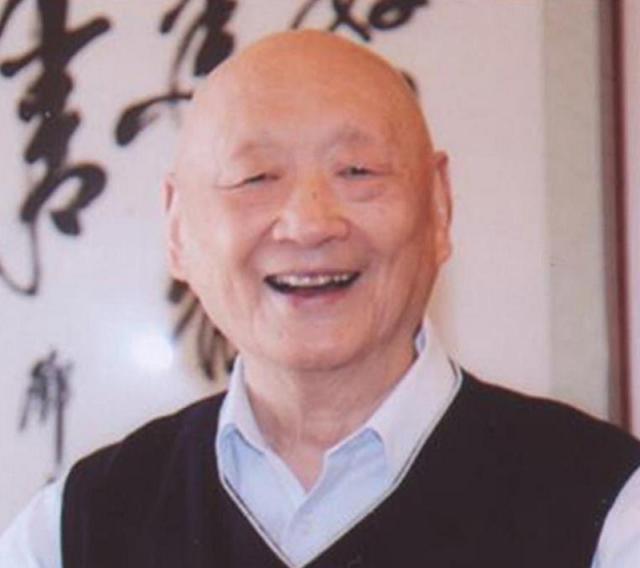

体力不支无法劳作后,淡以兴转而依靠拾捡废品维持生计。直至1989年他离世,这期间,淡以兴从未向邓小平同志提出过任何个人诉求或帮助请求,始终默默坚守着自己的生活道路。

淡以兴离世后,当地政府主动为其购置了花圈与棺材,并就此丧葬安排事宜向邓公进行了通报,征询其意见,以确保丧事处理得当,符合情理规范。

得知舅舅逝世的消息后,邓小平陷入了长时间的沉思,随后缓缓言道:“我已知晓,葬礼的规格已然很高,无需再额外添置任何祭品了。”

换言之,广安政府为淡以兴筹办的葬礼已相当完备,无需再增添任何额外安排。所有应有的仪式与尊重皆已到位,体现了对逝者的充分缅怀与敬意。

淡以兴逝世后,邓小平同志持续资助其家庭,定期寄送生活费,这份关怀未曾间断,直至淡以兴夫人也离世,这份经济上的援助才随之告终,彰显了深厚的情谊与长久的责任感。

邓公对继母夏伯根始终关怀备至,直至她离世,期间二人相伴相依,从未有过分离。邓公以实际行动诠释着孝道的真谛,持续不断地给予继母照顾与陪伴,这份深情厚谊贯穿始终。

邓小平同志虽身居高位,却从不凭借特殊身份谋取特权。为避免给家乡人民带来不便,他几十年间极少提出返乡之愿,展现了深沉的爱民之情与高尚的自我约束,令人敬佩。

尽管如此,他并未忽视亲情的分量。对人民,他倾尽心力,无私奉献至最后一刻;对自家的幺舅与后娘,他亦是倾囊相助,不遗余力。亲情与责任,在他心中同等重要,皆以全力以赴的态度去面对。

在历史书籍的篇章里,我们常能目睹伟人们在政治与军事舞台上的深远谋略,然而,对于他们背后那些鲜为人知的真实故事,我们却知之甚少。这些经历,往往构成了他们辉煌成就不可或缺的一部分。

邓公与幺舅淡以兴交往的点滴,揭示了邓公鲜为人知的一面,展现了其真实个性。邓公以伟人之姿,展现出的风范与气度,确实让人深感敬佩。这段交往佳话,无疑是对邓公高尚品格的又一有力佐证。

邓公的表弟,虽与邓公素昧平生,却也间接感受到了些许影响。他深知邓公的故事,因家族的血缘纽带而心生敬仰。尽管生活平淡,他却以邓公为榜样,自力更生,力求上进,在广袤的田野上书写着自己的故事。

2004年,淡文全在邓小平故居旁开设了名为“邓氏农家乐”的餐馆。由于参观故居的游客常会选择在此用餐,餐馆生意异常兴隆。谈及此事,淡文全感慨道:“这确实是邓公故居带来的福祉,让我受益匪浅!”

中国共产党官方新闻平台报道,一件承载着深厚情感的棉大衣,由邓小平赠予了他的舅父淡以兴。此举不仅体现了亲属间的温情关怀,更彰显了邓小平同志深厚的家族情感与不忘初心的品格。

孙坷与唐超在《新西部》2004年第8期中探讨了某位“国舅”的传奇人生。该文详细记叙了这位人物经历的三次崛起与三次跌落,展现了其跌宕起伏的政治生涯。通过丰富的历史细节,读者得以窥见这位“国舅”在不同时期的命运波折与人生轨迹。