1948年冬,南京寒风凛冽,全国人民翘首期盼着解放战争的胜利,在这个冬日,一个共产党的高级将领刘亚生,在未见到解放的春天之前,他被捕并在折磨中坚守信念,最终不幸沉入长江,英勇献身。为什么这位高级将领的牺牲,如此凛冽而英勇?

1932年,年仅22岁的刘亚生迈入了北京大学的历史系,他决意自立更生,断绝了家中的经济支持。日间,他聚精会神地吸收课堂知识;夜晚,则变身为勤工俭学的学生,从家教到翻译杂志稿件,再到为石印房精心刻制钢版。

这种自强不息的精神使他经济独立,顺利完成了大学学业,长时间在昏暗的灯光下劳作,对他的视力造成了严重损害,导致了深度近视。这一副作用使得他回乡后被亲切地称为“刘瞎子”。尽管视力受损,刘亚生的心中充满了对国家未来的关注与思考。

1930年代的中国,大学校园内外充满了抗日救国的高涨激情。虽然日常生活繁忙,刘亚生总是设法抽出时间,积极投身于各种抗日和爱国活动中,与志同道合的青年一道,为国家的未来奋不顾身。

1936年,带着对国家命运深刻的担忧和个人理想的追求,刘亚生大学毕业后,决定投身于更大的舞台。他毫不犹豫地选择了前往革命的圣地——延安,投身于抗日救国的洪流中。凭借扎实的学识和坚定的理念,刘亚生很快被认定为组织中的重点培养对象。

全面抗战爆发之际,他被委以重任,分配到了著名的120师359旅,担任了王震的秘书,在这里,刘亚生是文案工作的中坚力量,是战略思考的参谋,他对抗日战争的策略和党的宣传工作有着自己独到的见解和贡献。

在抗战的关键时期,蒋介石调集了国民党军中战斗力最强的几支部队,全力对抗我军,导致我军面临极大压力,不得不在敌军的猛烈进攻下陷入被动防守。国民党的军力浩大,数十万兵力对我方造成了重大打击,我军伤亡惨重,局势岌岌可危。

我军旅长王震接到上级紧急指令,决定将部队从中原战区紧急撤离,转移到延安,这是一次艰难的决定,因为国民党的军队已经形成了铁桶般的包围网,我军的撤退必须迅速且机智,需要突破敌军的重围。

在绝境中,我军战士展现了非凡的勇气和决心,经过一场激烈的战斗,我军终于突破了重围,成功撤退。虽然成功撤出战区,但由于敌我力量悬殊,我军损失惨重,这对战士们的心理和身体都是巨大的打击。

在长途跋涉中,刘亚生注意到战士们的士气和斗志明显下降,若继续如此消极,将严重影响接下来的战斗表现。刘亚生向王震提出了一个建议:暂时停止行军,给战士们一个休息和整顿的机会,他认为这是恢复体力的需要,是心理调整和士气提振的关键时刻。

王震将军深知三五九旅是国民党追击的主要目标,他认识到若旅队停留休整,国军很可能很快追上来,届时必将引发一场激烈的交战。在这样的背景下,王震原本决定迅速向延安进发,避免不必要的冲突。刘亚生看到战士们的疲惫和压力,坚信休整是必要的,他向王震提出了一个既能休息又能确保安全的策略:在暂停行军的同时设下埋伏,以期给追赶的敌军一个突然的打击。

王震最终接受了刘亚生的建议,命令部队暂时停下行军,休整养精蓄锐,国民党部队按照预期追至,正中下怀。我军在刘亚生的精心部署下,利用地形和已布置好的伏击圈,成功地对敌人实施了致命的袭击。在刘亚生的指挥下,战斗迅速展开,国军被打得措手不及,溃不成军,我军则以微乎其微的代价取得了一次关键的胜利。

战士们的精神状态明显好转,由疲惫转为兴奋,满载着胜利的喜悦,部队的士气得到显著提升,战士们甚至在天未亮前便迫不及待地开始了新一天的行军。经过简短的休整后,战士们的状态有了明显改善,这段时间的休息让战士们恢复了体力,更重要的是,通过组织的鼓励和彼此的激励,战士们重新找回了斗志。

王震和刘亚生对这次休整的成效感到十分满意,认为这是一次非常值得的战术调整。他们的决策不仅有效地恢复了战士们的体力和精神,还巧妙地利用了敌人的攻势,转危为安,再次证明了战术灵活和精确判断的重要性。这次经历也进一步增强了部队对未来战斗的信心和决心。

在艰苦的长途跋涉中,刘亚生的旧疾肠胃病再次发作,频繁呕吐和腹泻使他的体力严重受损,由于身体状况严重恶化,刘亚生不得不与部队暂时分道扬镳,与妻子何薇一同前往延安的路途上,他们必须穿越由胡宗南严密封锁的区域。

胡宗南指挥下的国民党军在各个要道上设立了检查站,执行“宁错杀一千,不放过一个”的严苛策略,使得每一处关卡都变得难以逾越。刘亚生与妻子的旅程因此变得充满了危险和不确定性。

正是在与部队分开的第二天,刘亚生不幸在西安附近的一个路障上被捕,被带到一处临时的集中营中,敌方军官试图通过逼供手段从他口中得知我党的机密信息。面对敌人的质询,刘亚生坚称自己只是一位平凡的乡村教师,全然否认了自己的真实身份。

敌方官员威胁说:“早晚都得说,不如早点省事,否则等待你的将是无尽的折磨。”刘亚生对此嗤之以鼻,他毫不畏惧地反击:“你们这里只有三种人,有真才的人,狗奴的人,还有那些为五斗米折腰的奴才。

这番言论激怒了敌人,对方愤怒地离开审讯室,关于刘亚生被捕的消息迅速上传到了胡宗南那里。胡宗南一方面对捕获这样的高级军官感到兴奋,一方面又希望能够利用刘亚生的智慧为自己所用,企图说服他成为自己的军事参谋。

在接下来的日子里,胡宗南多次派遣手下前来劝说刘亚生,提出了诸多优厚的条件,包括高级职位和丰厚的待遇,试图动摇刘亚生的决心,无论面对多大的诱惑和压力,刘亚生始终坚守自己的信念,从未有过丝毫动摇。

面对敌人的无情拷打和心理战术,刘亚生毫不畏缩,他直截了当地拒绝了所有诱惑,坚定地告诉国民党:他的选择只有两个,要么是战斗到底,要么是死于敌手,绝无第三种可能。这种坚决的态度让胡宗南极为愤怒,却又无可奈何。

胡宗南决定采取更为严厉的手段,对刘亚生施加了一系列残忍的酷刑,包括连续的电刑、长时间的坐老虎凳,以及吊打,身体遭受极度的痛苦和折磨,刘亚生的意志却始终坚如磐石,他的信念未曾动摇。

刘亚生的妻子何薇承受不住敌人的持续心理和物理威胁,终于崩溃,她带着泪水来到刘亚生的牢房,试图说服他屈服于敌人,以求两人的安全。对妻子的背叛,刘亚生深感心痛和愤怒,他严词拒绝了妻子的请求,斥责她为“叛徒”,并当场撕毁了两人的关系,写下离婚书,断绝了所有私人情感的纠葛。

胡宗南意识到仅凭严刑逼供无法让刘亚生开口,便决定将他作为“高级战俘”转移至南京的国防部保密局。在南京,国民党继续对刘亚生施加各种酷刑试图摧毁他的意志,刘亚生的精神在磨难中愈发坚强,他始终没有向敌人屈服,即使身处绝境,他仍然保持着对胜利的信念和对理想的忠诚。

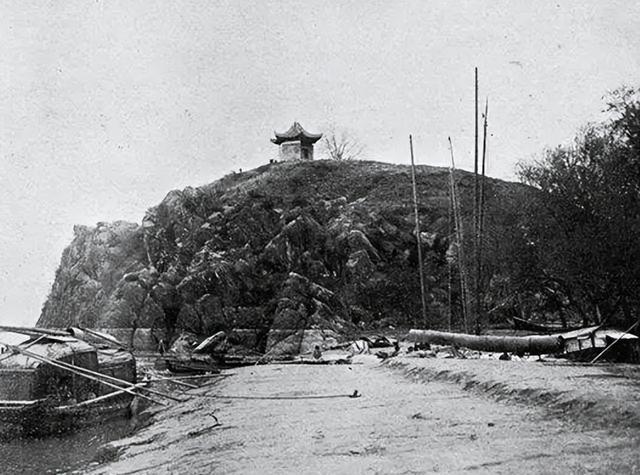

在1948年的深冬,南京城北的燕子矶被战争的余波笼罩,炮声震碎了清晨的宁静,沐浴在微红晨光之下。在这样一个战略要地,站着一位身材瘦削却精神抖擞的男子,他就是刘亚生,一位坚守至最后一刻的共产主义战士。敌人试图最后一次动摇他的决心,绑上沉重的巨石,向他发出挑战:“考虑清楚,这是你最后的机会,你有没有改变初衷的可能?”

燕子矶下,长江的浪花不断地冲刷着岩石,汹涌的水声如同战鼓般激昂,在那一刻,北方的解放军炮声如雷贯耳,此声不只是战场上的轰鸣,对刘亚生而言,它们是自由与胜利的号角。面对敌人,他昂首挺胸,带着坚定的笑容,用力地回应:“你们听,那炮声是我的答案!

绝望之中,敌人无情地将刘亚生推向了涛声猛烈的长江,在他的身后,随着激流冲刷,仿佛连时间都为之一凝,记录下这位英雄的最后时刻。

刘亚生以他38年的生命,坚守了对党的忠诚和对理想的承诺,在生命的最后一刻,也未曾有过任何退缩。他的牺牲在燕子矶留下了不朽的记忆,而他的英名和牺牲精神也将被长江的波涛无限传诵。