阅读此文前诚邀您点击一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章,同时便于进行讨论与分享感谢您的支持!

【权威参考文献】1.《中华妇产科杂志》2021年第56卷第7期《排卵监测与受孕时机选择》2.人民卫生出版社《生殖医学临床实践指南》(第三版)2020年3.中国知网《中国妇幼健康研究》2022年第33卷第5期《生物节律与生育力关联性分析》4.北京协和医院生殖医学中心《2023年生育力评估白皮书》

"医生,我们备孕两年都没动静,同事说要在晚上同房才有效,可这时间准吗?"诊室里,32岁的李女士攥着检查单的手微微发抖。

她的困惑道出了千万备孕家庭的共同误区——当我们执着于分秒必争的"时辰"时,却往往忽略了真正的"时机"密码。

有人把造人计划精确到日出月落,有人偏信黄道吉日,可生殖医学专家们翻遍文献发现,真正左右受孕成败的,是那个藏在体温曲线里的"神秘数字"。

这不是占星术的预言,而是写在每个女性生理周期里的生命密码。

让我们拨开迷雾,看看科学怎样重新定义"最佳时机"。

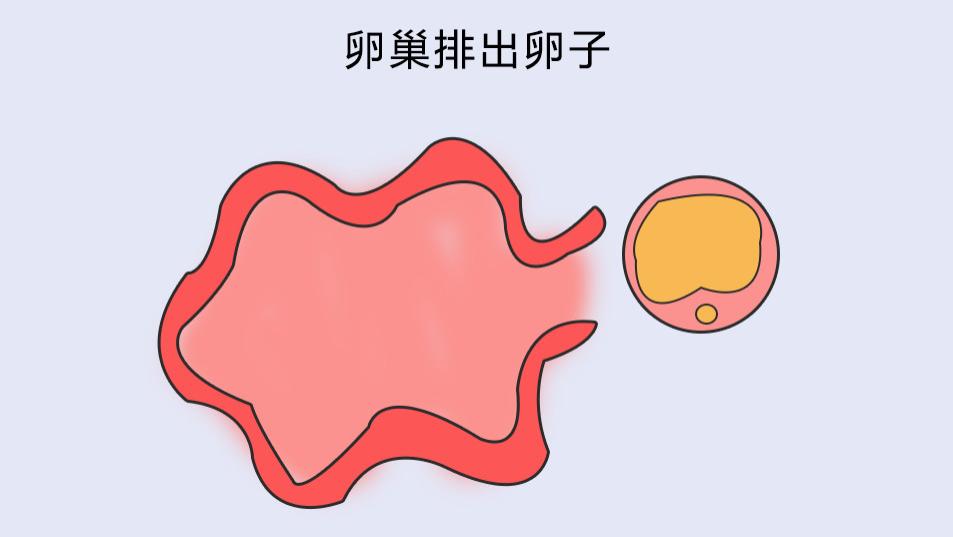

排卵期真的是黄金窗口?

别急着翻老黄历,先来算算你的生理账本。

教科书上总说排卵日前两天至当天是受孕黄金期,但上海红房子医院2022年的研究数据却玩了个"数字魔术":在追踪的500对备孕夫妇中,有38%的女性即便在排卵日同房也未能成功,而另外17%的人却在"安全期"意外中奖。

这中间的玄机,就藏在每个人的"个体化排卵窗"里。

去年接诊的舞蹈演员王小姐就是典型案例,她的排卵日总比预测晚3天,连续半年试纸监测未果,改用B超+基础体温双轨监测后,第三个月就收获喜讯。

别被"同房频率"困住手脚

"每天交作业就能提高中奖率?"这种坊间传言让多少夫妻苦不堪言。北医三院男科主任姜辉曾分享过一组数据:连续7天同房的男性,精子浓度会下降40%,活力降低25%。

精子的"生产车间"需要72小时回血,就像酿酒需要发酵时间。

有个哭笑不得的案例:一对IT工程师夫妇严格按排卵期每天同房,三个月下来丈夫腰酸背痛,检查发现精子碎片率飙升到32%。改用隔日策略后,不仅碎片率回落到15%,妻子也在次月顺利怀孕。

这正应了那句老话:欲速则不达。

生物钟在跟生育力捉迷藏

哈佛医学院的晨间研究曾轰动一时:7-9点睾酮水平达峰值,似乎暗示清晨是良辰。

但广州中医药大学团队2023年的发现更有意思:当女性黄体生成素(LH)达到峰值时,不管当时是凌晨三点还是正午十二点,受孕概率都会提升3倍。

这就像给身体安了个隐形闹钟,时机到了自会提醒。

有个现象值得玩味:经常跨时区飞行的空姐群体,自然受孕率比普通女性低18%。

原因就在于生物钟紊乱会影响激素节律。不过别慌,调整方法比想象中简单——保持固定作息三周,褪黑素水平就能回归正轨。

就像给身体发了个标准时间校准信号。

温度计比算命先生靠谱?

那些年我们用错的备孕神器,体温计绝对榜上有名。

很多人盯着每日波动0.3℃较劲,却不知道要抓住的是"升温模式"。北京协和医院生殖中心有个经典教学案例:护士小刘连续三月基础体温双相却未孕,最后发现是测量时总在翻身接电话。

改用口腔电子体温计固定5:30测量后,第二个月就捕捉到真正的升温曲线。

体温计不会说谎,但需要会听它的"悄悄话"。

情绪周期才是隐形推手

备孕焦虑就像个捣蛋鬼,专挑关键时刻使绊子。

美国生殖医学协会的数据显示,压力会使受孕概率降低29%。但武汉同济医院的心理干预试验给出了新思路:接受正念训练的备孕女性,半年内妊娠率比对照组高出41%。

有个真实故事:白领林女士在经历三次促排失败后,改练书法调节情绪,没想到第四次自然受孕成功。

这里藏着两个生物学奥秘:压力激素皮质醇会抑制促黄体生成素,而愉悦情绪能提升输卵管蠕动频率。

就像给子宫做了套舒缓瑜伽,让精子和卵子的相遇更顺理成章。

科技如何改写受孕剧本?

当可穿戴设备遇上备孕,事情开始变得有趣。

深圳某科技公司研发的智能戒指,通过监测皮肤温度、心率和血氧,能提前48小时预测排卵,准确率达到89%。对比传统试纸的76%准确率,这简直是降维打击。

试用者陈女士的经历很有代表性:在使用戒指的第二周期,她收到凌晨的排卵提醒,结果这次"意外"的同房带来了期盼已久的双杠。

但别急着扔掉试纸,中山大学附属医院的对比试验发现:将试纸与智能设备结合使用,预测精准度能提升到93%。

科技不是要替代传统方法,而是给备孕加装"双保险"。

那些年我们误信的"最佳时辰"

下次当你再纠结是早晨还是晚上时,不妨记住这套新法则:看周期而非钟点,重质量而非数量,调身心而非蛮干。

生育的密码本就写在身体里,我们要做的,只是学会正确解码。

以上内容仅供参考,如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医生