大家都知道,二手车市场各种陷阱比较多,需要格外小心。

没想到的是,现在去4S店买车也要多长个心眼儿了,他们竟然也玩儿起了套路。

坐标浙江省杭州市,周女士从事大健康产业,生意做得风生水起,衣食住行等配套装备自然也要跟上自己的身价。

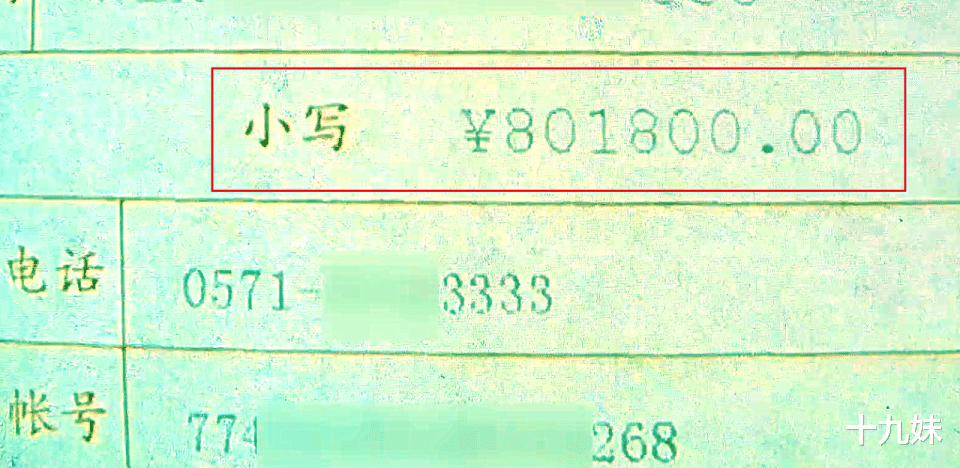

于是,前阵子她到上城区下沙大道上的浙江之信4S店买了一辆奔驰AMG-GT50橙色跑车,总价80多万。

“当时他们跟我讲这个车是新车,到店才没几天。最主要是这个车子的颜色好看,他说是‘心想事成(橙)’的,很适合我开的。反正销售员说了一大堆,然后我就想想看置换这辆嘛。”周女士如是说。

她还表示,自己算是这家店的老顾客了,此前也曾在店里花60万买过一辆奔驰轿跑。当时购买体验还不错,因此这次自然而然对这家店增加了信任度,没有太在意细节。

让她没想到的是,就是因为一时的疏忽大意,她这次就“踩坑”了。

原来,等一切购车手续办完,她开着去车管所上牌的时候,才发现这辆车的生产日期是2022年8月,居然已经是三年的老库存车了。

周女士表示,自己买车的时候特地强调过,自己要买的是新车,而且销售员应该也知道她的消费习惯。

“我每次买奔驰车,我都是跟他强调的,我一定是要新车的,他跟我说这就是新车。”

发现问题后,周女士赶紧来到店里讨说法。不料,销售员只是轻描淡写的一句话就把她打发了:是你当时不看仔细的,这不是很简单的事儿吗?

另外,销售员为了让周女士放心,说只要是从他们店里出去的车子,售后问题都是有保障的。不过,对方始终没有承认这辆跑车是库存车。

话虽如此,但花80多万却买到一辆三年前的库存车,周女士始终觉得心里别扭。

再想理论,店里直接拿出了双方签订的购车合同。只见上面明明白白地写着:客户知晓此车为2022年8月生产。

周女士当时就懵了,签合同的时候自己是逐字逐句认真看了的,没有这项说明啊?这句话是什么时候冒出来的?

再仔细回想,周女士突然想起来,合同被更换过……

原来,当时销售先是给她出示了一份购车合同。周女士仔细阅读之后,其它没有什么毛病,只有一个小问题。有个包含玻璃贴膜、脚垫、车衣、工具包等价值19800元的增值服务,店里承诺可以赠送,但合同上写的是“客户自费”。

周女士指出这一条后,销售表示去改一下,把这条删掉,但增值服务还是会照常送。之后,销售又重新打印了一份新合同让周女士签字。

“我认为他反正已经送了嘛,那我就没仔细看了。”

还好周女士有随手拍照的习惯,当时那份旧合同她也拍过一张照片。两份合同拿出来一对比,果然发现了猫腻。

新合同当中,“客户自费19800元增值服务”的那一条款确实删掉了,不过销售在下一段后面偷偷加了一句:“客户知晓此车为2022年8月份生产。”

看到这里,周女士不免感慨,防不胜防啊!没想到自己一个优质老客户,还被店里这样套路。

新车和库存车的价格肯定是不能相提并论的,现在,周女士认为店里应该把差价补给自己,这是最基本的态度。

那对于此事,店里又作何解释呢?

电话采访中,一位周经理这样回复:“经核实,车辆订购合同和交车确认单上都有标注车辆生产日期的,客户也都有签字认可。”

“她(周女士)的意思是说,合同修改的部分,销售没有告知过顾客啊。”

周经理:“这个肯定是客户签字认可的,肯定是客户有确认过才签字的。我们公司来说,肯定是以她最终签订的合同为准的。”

目前,4S店就抓住了合同是本人签字的理不放。周女士表示,她会通过其他方式维权。

没想到啊,身为正规大店,居然搞这样的小动作,也学会用“阴阳合同”了。若再讲什么“工作失误”之类的理由,肯定是难以自圆其说的。这分明是有意而为之,刻意隐瞒商品真实情况,纯纯的消费欺诈。

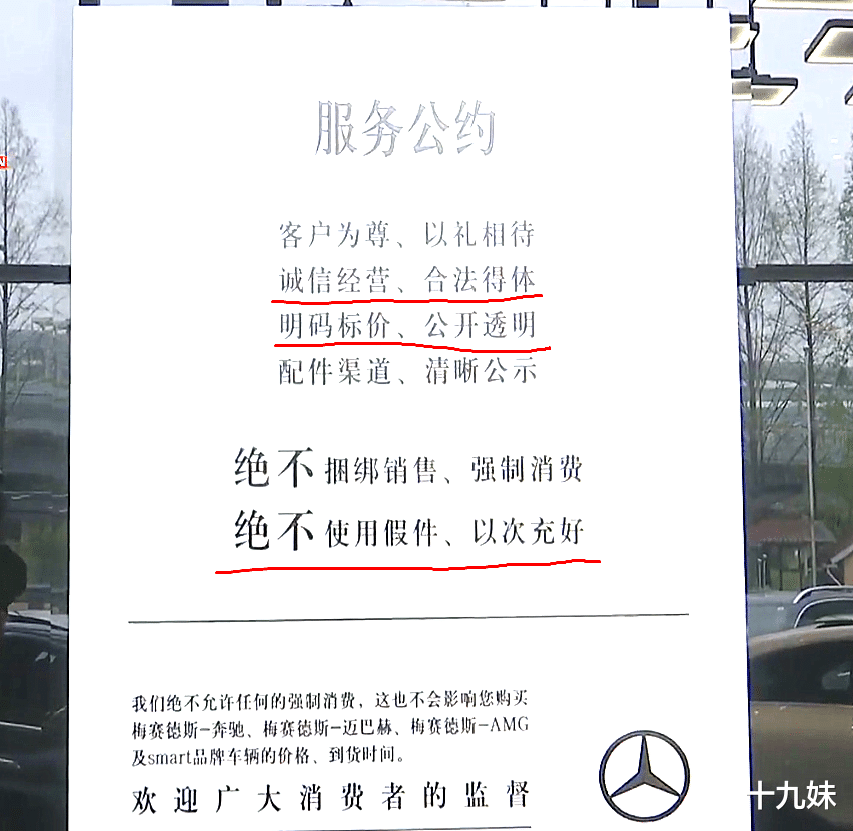

如今再看4S店门口张贴的服务公约,不免觉得有些讽刺。

依据《消费者权益保护法》第五十五条的规定:经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍

如果较真儿的话,周女士是可以要求退一赔三的。届时80万购车款要退回来,商家还要赔偿240万。现在周女士只要求补差价,已经是仁至义尽了。

不过话说回来,法院判案最讲究的是证据。新合同上确实有周女士的签字确认,这么有力的证据摆在面前,这对她很不利。不知道如果真走法律程序的话,法院会怎么判?

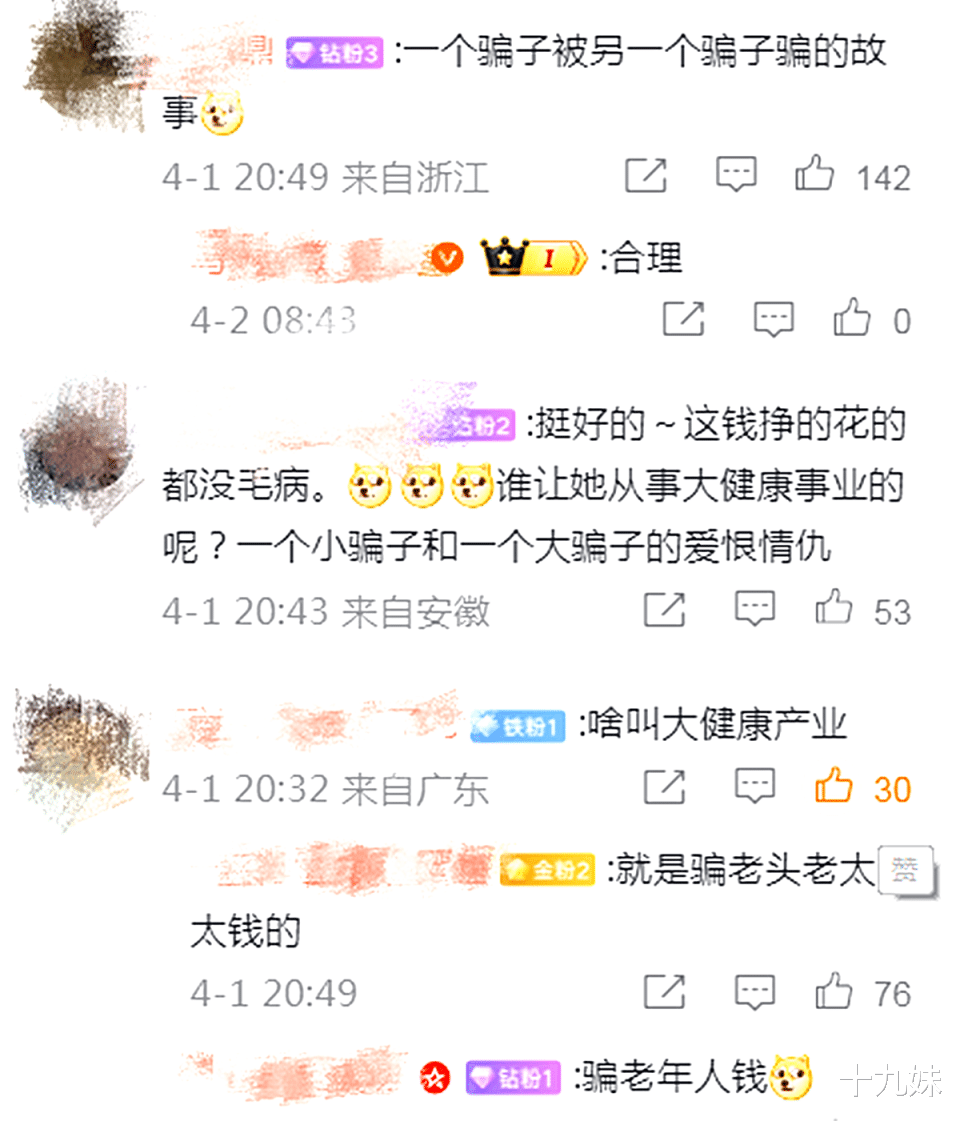

有意思的是,此事在网上曝光以后,多数网友却没有像以往的欺诈消费案例一样力挺周女士。笔者以为,虽然大家对所谓的“大健康产业”印象不太好,但就事论事,在买车这件事上,周女士确实是毫无争议的受害者。

回头想想这套路不免让人脊背发凉,倘若周女士没有给那份旧合同拍照,那她满身是嘴恐怕也说不清楚,也许就只能哑巴吃黄连——有苦说不出了。

这也给我们提了个醒,买东西或购买服务涉及到签合同的,一定要自己查看合同条款,避免被商家套路。

您在消费过程中有过“踩坑”的经历吗?评论区聊聊。

如果此文对您有用,敬请点赞、转发、关注。