【引言】

说到“秀才”这个词,咱们多少都有些认识。一提到古代的读书人,大家脑海里往往浮现的是那些文文静静、有点儿书呆子气的人。

秀才,在中国古代,那可是成千上万读书人的起点,是他们踏上仕途的第一步,作用真的挺大。从很久以前开始,“秀才”这个词就有了,只不过在不同时候,它的意思不太一样。

说到秀才,咱们在好多文学作品、影视剧里见到的,都是一副穷困潦倒的样子。但其实,历史上真正的秀才,地位可不简单。

要是拿现在的学历来比划,秀才到底算啥水平呢?说实话,你得把那些乱七八糟的电视剧放一边,别被它们带跑偏了。

【一、历朝历代,“秀才”演变】

说起来“秀才”这个词,它并不是大家想的那样,只是科举考试搞出来的东西。早在春秋战国那时候,就已经有了秀才这个说法了。

齐桓公手底下有个能人叫管仲,他俩聊起那时候的读书人、农民、工人和商人时,管仲就说:“有些特别厉害的人才,能当官的。”就是说,只要有能力出众,就能混个一官半职。所以,那会儿说的秀才,就是指那些本事大的人。

在《礼记》跟《吕氏春秋》里头,都提到了“秀士”这个词,它跟后来的秀才意思差不多,就是说那时候的秀才,跟考功名啥的没关系,就是专门用来夸那些特别牛的人。等到了汉朝,选当官的法子有好几种,其中一个叫察举制,就是通过这个来挑“秀才孝廉”的。

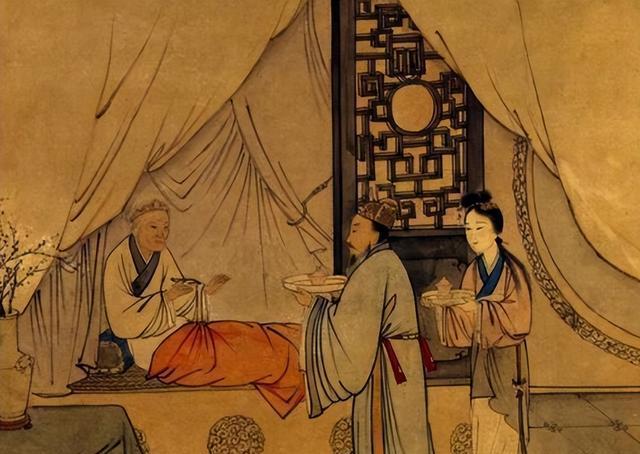

说白了,就是靠各地的官员来推荐人才。汉朝那会儿特别看重孝顺,所以只要是在周围村庄里出了名的孝子,基本都会被推上去。被推上去之后,还得经过一系列的考核,皇帝也会亲自过问,之后才会给安排官职。这样一来,“秀孝”这事儿就变得特别关键了。也就是说,想成为秀才,不光得学问好,还得孝顺,两者都得兼顾。

但在汉朝那会儿,也有人光靠自己的本事,就被大家叫做秀才,只不过这样的人真的很少。

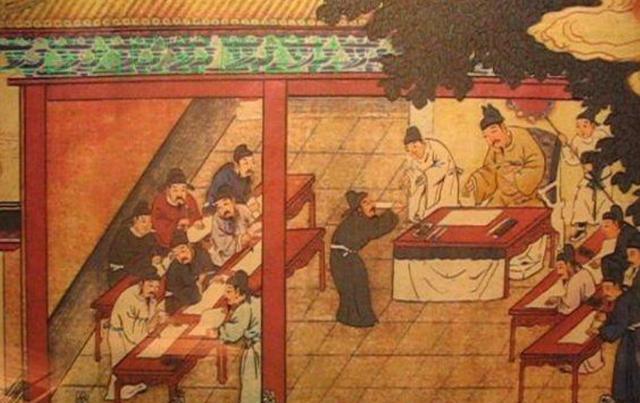

到了魏晋南北朝那会儿,选官的方式又变了,靠的是九品中正制,主要就是看出身门第。但察举制也还在用,想当秀才孝廉,还是得考试。不光得人品好,四书五经得熟透,文章也得写得溜。《魏书》里头说了,只要有真才实学,不管你是哪儿的人,都有机会。

就是说,只要是优秀人才,我才不管他是哪个国家的,我都会重用。瞧瞧魏晋南北朝那会儿,秀才的地位可真不低。到了晋朝,察举制里学业成了重点,选拔秀才也更频繁了,讲究的是“没真本事就别推荐”,意思就是得有真才实学才行。

隋唐时候搞了个科举制,给后面的朝代打了个好基础。从那以后,学子们的出路就主要分成秀才、明经、进士这三条路。隋朝那会儿,考秀才最难了。书上说,开皇七年,每个州只能挑三个人去考,考第一的那个才能叫秀才。

在全国这么多人里头,就挑那么几十个出来考秀才,这选拔可真够狠的。想当年隋朝,秀才人数少得可怜,连十个都凑不齐。到了唐朝,科举考试开始向普通人敞开大门,但秀才的选拔还是跟以前一样难,它在常贡之科里头,算是顶尖儿的,要求也严得很。

这时候,每年能考上秀才的就那么一两个,情况一直不太乐观。高宗皇帝后来干脆把秀才科给取消了,这事也是反反复复的。结果呢,得到的有用之才还是寥寥无几。

到了明清那会儿,社会慢慢变得稳定了,科举考试就又被搞了起来。这时候,“秀才”这个词就开始跟学生搭上边了,大家都把府学、州学、县学里的学生叫做秀才。说白了,就是上学的人都被称为秀才了。

这事儿跟学校挂钩了。要是你想继续参加后面的科举,那就得先把秀才给考上了。而想考秀才,你就得去学校,拿到那个资格。这算是明清时候读书人的一个开始,人们常说的“十年寒窗苦读”大致就是这个意思,因为就算看起来像是门槛的秀才,其实也不那么好考。

每年到了考试的时候,会从那些还没中举的书生里挑出些优秀的,叫他们秀才,意思就是说,他们算是正式入学了,成了学生。要想更进一步,得在秀才里头考得好,才能有机会去参加乡试,继续往上爬。

在古代,能长年累月供孩子专心读书的家庭真的不多,很多小孩早早就得为生活打拼。为啥寒门子弟读书的那么少?还不是因为家里没钱供他们。那为啥他们还一个接一个地拼命去读书呢?你看,“士农工商”,士总是排在最前面嘛。

要是真能考上官,我的人生轨迹就变了,到时候我就能凭自己的力量,去让老百姓的日子好起来。

【二、古代“秀才”放在现在是什么学历?】

了解了秀才考核的艰难后,我才恍然大悟,为啥古代秀才那么稀缺。但到后来,秀才变成了科举考试的第一道难关,很多人对秀才的误会就更大了。特别是那些电视剧电影,经常把秀才刻画得一无是处,好像他们没啥本事似的。

其实,在真实的历史里,秀才的地位可不低。要是搁现在,秀才大概能算啥学历呢?

对当下的人来说,文凭就像是衡量一个人肚子里墨水多少的一把尺子。特别是咱们中国人,老讲究“拼到底”的精神,看到那些名牌大学毕业的高材生,心里头总会给他们加上一层学霸的光环,觉得他们简直就是走上了人生巅峰。其实,学历更高些,确实能帮你结识到层次更高的人和更优质的资源。

要是搁古代那会儿,秀才上面还有举人、进士、状元这些级别呢。要是按这个顺序来排,秀才不就成了最底层的了嘛。拿现在来说,大家可能都觉得秀才没啥了不起。不少人心里都琢磨着,要是穿越回古代,自己说不定也能混个秀才当当。

其实吧,这么想就完全错了。之前咱们说过,明清时候的秀才,得先通过童生的考试。对古人来说,他们要学的东西可不仅仅是四书五经,还得读各种历史书,甚至天文地理也得懂一些。

由于不清楚这道题具体考啥,很多人一辈子都只能停留在童生的阶段。

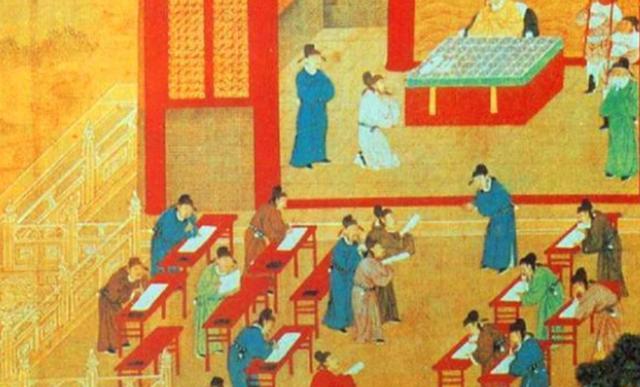

就拿孔乙己来说吧,他一辈子都是个童生,考秀才这事儿让他头疼了一辈子。所以说,要想当上秀才,真不是吹吹牛就能行的,别小看了这事儿。在清朝那会儿,考秀才可难了,四五十万考生里,最后能考上的也就两万来人。

看到这么低的录取率,就能体会到那种很多人争抢一个机会的感觉了。很多上了岁数的人,都没能考上秀才,这种情况很常见。而那些考中的秀才,平均年龄差不多是24岁。要说古代的秀才考试,其实就像咱们现在的高考一样,每年都有一大堆人去考,但最后能考上自己心仪学校的,也就那么一小撮人。

要说古代考上秀才这事儿,要是搁现在来算学历,那就相当于考上了顶尖的大学,像那些985、211的高校。说他们是普通本科,那可真是小瞧了秀才。这下明白了吧,要是之前对秀才的能力没啥概念,拿现代学历一比,是不是就觉得他们挺牛的了?

一旦考中举人,那就能踏上仕途当官了。但其实,在古代秀才的身份也挺吃香的。在明清之前,秀才特别稀少,跟中大奖似的,不是谁都能当上的。到了明清时候,秀才数量虽然多了些,但他们还是很受欢迎。一个秀才就能去十里八乡的私塾教书,或者到有钱人家里做专门的老师。

明朝那会儿,秀才们过得还算滋润,根据《明史》的说法,他们每月能领六斗米,还有鱼肉吃呢。这就等于国家帮你把生活给包圆了,一旦考上秀才,你就不用为吃饭问题发愁了。从这里就能看出,当时的朝廷对读书人那是相当看重,也正因如此,明朝的秀才数量也是噌噌往上涨。

但说到底,秀才读过书,跟那时候的老百姓想法就是不一样。因此,秀才不用服劳役,见了县令也不必磕头,更不会轻易挨板子。他们算是有了点特权,有的秀才还会给官府帮忙,就像是个中间人,帮着官府和老百姓打交道。

反正现在秀才的身份地位涨了不少,大家看你念过书,都挺尊重你的,你为人处世也变得挺得体。

【三、古代秀才和现代“秀才”,我们应多学习】

说白了,科举制跟咱们现在的高考,包括后来的好多公务员考试,都挺像的,都是选拔人才的路子。高考就像是古代童生得过的那道门槛,过了这道门,以后的路怎么走,那就得看“秀才”们自己的打算了。他们要么继续深造,要么就去参加别的考试。

古代的秀才考试挺灵活的,不看年龄,像那个“范进中举”故事里的范进,五十好几了才考上秀才。但现在好多考试都有年龄门槛。想想咱们现代人,觉得考试难关重重,得一个一个啃下来。其实啊,古人遇到这种情况也一样不容易。

很久很久以前的人们,跟咱们现在一样,都是想通过读书来让自己变得更好。于是有人就说,那些读书人其实没啥用,但这话说得对吗?真的就没啥价值吗?

张任天,他是中国历史上最后一个离世的秀才。这人不仅特别喜欢数学,还热爱练武。后来,他更是积极投身革命,参与了护国运动。大家还尊称他为清朝的数学大师。就这样,他一直生活到了1995年才离世。

清代有个秀才,他真的一无是处吗?其实啊,他不仅是个老派的秀才,还参与了新革命,亲眼看着新中国建立起来。人的身份标签可没法限制住他,真正能束缚人的,只有那固守的思想。

对我们来说,关键是要打开思路,就像古代的人们在寒冷的雪夜里刻苦读书一样,我们也得从书本里挖掘更多的真谛。