尼采说过:这个世界没有真相,只有视角。人生没有对错,只有选择。

这句话在收藏界体现得淋漓尽致,有一种“洪武牧牛”花钱,在藏界一些小圈子被称为“绝世珍品”,在百科上有介绍,甚至还在各种拍卖行有纪录。

不光是野鸡拍卖行,诚轩也有过纪录,不过标注了“臆造品”,某博也这样标注,还算有点底线。

某排行所谓拍卖“纪录”

拍卖行伪造纪录可能是为了前期费用,民间收藏者吹成真品可能是为了割韭菜。如果轻信的话,很容易掉入“某某帮”的泥潭里。

关于洪武牧牛钱的起源,民间流传着一个充满戏剧性的传说:明初某铸工为庆贺国泰民安,私铸了一款背面为牧童骑牛图案的洪武通宝。

朱元璋得知后,认为图案暗讽其放牛娃与和尚的贫贱出身,遂处决铸工并销毁钱币。这一故事虽无正史佐证,却因契合朱元璋敏感多疑的性格而被广泛传播。

粗制滥造的“珍品”

然而,从历史逻辑分析,此说法根本不存在可能性。朱元璋虽出身寒微,但登基后并未刻意掩盖,反而通过《皇明祖训》等官方文献宣扬早年艰辛,以此警示子孙守成之艰难。

若牧牛钱真为官方所铸,反而可能成为“与民同根”的符号,怎么可能还会销毁?

此外,明代文献都找不到此钱的任何纪录,清廷因忌讳前朝更没有铸造的可能性。其“明代官铸说”缺乏直接证据,不但不能提高身价,反而会弄巧成拙,让历史爱好者反感。

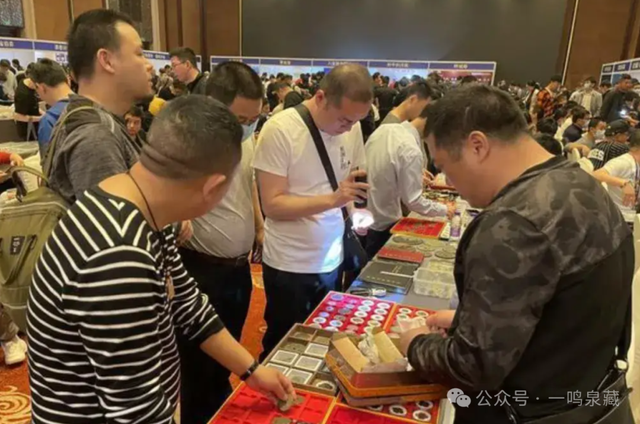

民间大量存在

这种钱币的铸造工艺也有很大缺陷,钱面常见凹坑与气孔,系翻砂过程中排气不畅所致。此类缺陷在明代官铸钱中极为罕见,却与现代低劣仿品的工艺特征高度吻合。

现存牧牛钱版本繁杂,牧童或戴斗笠、或光头,牛尾形态各异,外郭宽窄不一。和近现代各种“名人头像”的臆造币风格一样,凭着花里胡哨的造型吸引眼球。

泉界有人猜测,这是当年东北地方铸造的赝品。但民国时期东北虽存在私铸钱币现象,但其工艺水平足以避免此类致命缺陷。

说民国时期的“老假”,似乎也站不住脚。反而指向上世纪80、90年代利用现代黏土翻砂技术的大规模造假。

地摊假

牧牛钱的历史记载几乎空白,最早公开记录见于1996年的媒体报道,而集中拍卖则始于21世纪初,刚好与中国收藏市场爆发期重合,这一时间线与文物造假产业链的成熟阶段高度同步。

所以更值得警惕的是,收藏界有种“潜规则”。部分拍卖行将新仿钱币标注为“邻国铸造”或“民国私铸”,利用信息差误导新手。

而藏家与专家间的利益链更使真相被刻意掩盖。有从业者坦言:“明知是假货,但市场需要故事,藏家需要‘捡漏’,行业需要流水。”

这应该是相关利益者,共同打造的“集体造假”事例。

入盒的“牧牛”钱

更深层次的来看,此现象揭示了文物鉴定的困境:当历史记载缺失时,真伪判定往往依赖“共识”而非证据。而共识的形成,又受制于学术权威、资本利益与大众心理的博弈。

洪武牧牛钱并不稀有,在民间大量存在,工艺也大多粗制滥造。被如此“洗白”,我们或许更需反思:如何在资本狂潮中守住学术的底线,在真伪迷雾中锚定文化的本真。