韦昌辉的弟弟韦俊为何选择降清,最后还得以善终?

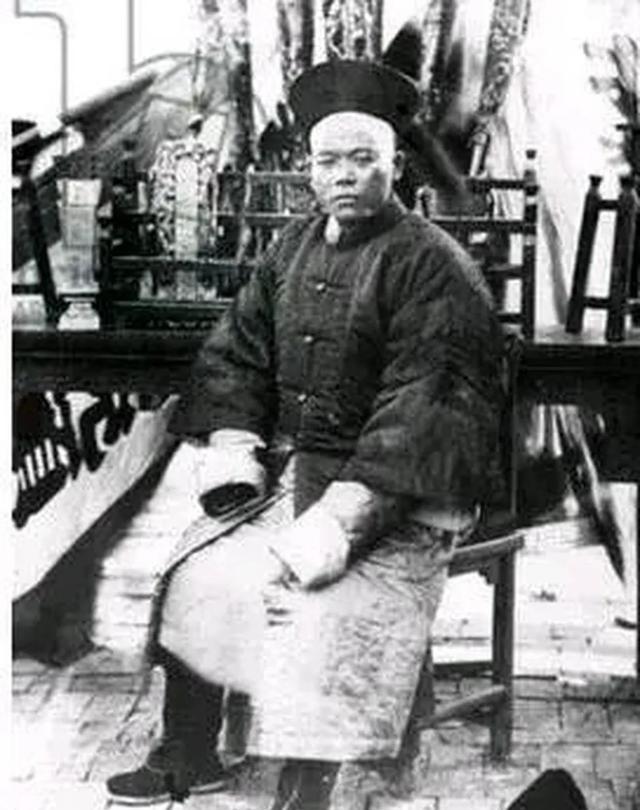

1884年,韦俊在安徽宣城安然离世,这位曾经站在太平天国风暴中心的人物,最终以一种平静的方式结束了他的一生。身为太平天国的重要将领,他的降清事件引发了无数争议和讨论。然而,韦俊为何选择降清,又为何能够善终呢?

降清后的岁月,韦俊承担起了镇压捻军的任务。虽然他曾是太平天国的重要将领,但在清廷的眼中,他的军事才能仍然是无法忽视的。曾国藩曾对他寄予厚望,认为他如果能做到“不扰民”,或许能保全名声。在这些年的历练中,韦俊始终保持低调,即使回到家乡桂平,他也不敢有任何高调的行为。当他筹划为老家修桥时,却遭遇了乡亲们的冷眼和指责,无奈之下,他只能忍受一切屈辱,直到病逝。

韦俊的投降时机尤为关键。面对太平天国逐渐复振的迹象,清廷积极拉拢韦俊这样的高级将领,用以彰显清军的诱降政策的成功。他的投降最终得到了清廷的谨慎认可,这也意味着他将与从前的战友们站在对立面。正是这种时间节点上的选择,让韦俊在清廷推行诱降政策的过程中扮演了一个至关重要的角色。

在曾国藩看来,韦俊的选择并非一时冲动。当韦俊在战场上与旧日战友展开激烈对决,并看到太平天国对他的彻底排斥时,曾国藩认定了他投诚的决心。正因为有了上上下下的一致认可,曾国藩对韦俊的军事能力和人品有了更深的了解,逐渐将他视为可靠的战将。在后来的一些战斗中,韦俊不仅证明了自己的忠诚,也在新的阵营中找到了自己的立足之地。

1856年,韦俊在太平天国的地位一度显赫。在守卫武昌的过程中,他不仅多次击败湘军的进攻,还击毙了名将罗泽南。然而,随着天京事变的爆发,形势急转直下。天京事变中,韦昌辉被杀,使得韦俊的处境变得极为艰难。为了避祸,他的家族成员纷纷改名换姓,韦俊却依然忠实地守卫太平天国的理想和信念。

然而,尽管他的忠诚无可置疑,但天国的内部斗争渐渐将他推向了绝境。洪秀全一度要追究他失守武昌的责任,而那些曾与他并肩作战的将领,如陈玉成、杨辅清等,也纷纷对他展开打击。李秀成虽曾为他求情,但终究无法改变他在太平天国中的孤立处境。当陈玉成派兵拦截他靠近李秀成时,韦俊走投无路,最终选择了与清军接触。

通过降清,韦俊给了太平天国,特别是陈玉成一记沉重的打击。在拿下枞阳之后,太平天国面临重创,安庆之战的失败直接导致了他们的节节败退。为了报当年天京事变的一箭之仇,韦俊在与杨辅清的交锋中分外卖力,誓要证明自己的实力。而在参与围攻天京的过程中,他率领着清军一步步蚕食太平军的据点,为太平天国的最终覆灭提供了重大帮助。

韦俊降清后,他的军事才能依然受到清廷重视。他在湘军水师的配合下强攻枞阳、保卫安庆,这些战绩不仅奠定了他在清军中的地位,也扭转了整个战局。然而,他的转变也让他成为太平天国叛徒的代名词,无论在清军还是旧部中,他始终是一个复杂的存在。当湘军高层评价他的才能和心地时,对他的褒奖和厌憎交织,展现出了韦俊其人其事的多面性。

总体来说,韦俊降清并非一时之念。他的选择是太平天国内部环境恶劣、战友背离、外敌环伺等多方面因素共同作用的结果。

在太平天国动荡不安的年代,韦俊从有名的太平天国将领,到无奈降清,再到寿终正寝,他的人生曲折离奇。这个复杂的历史人物,以他独特的方式见证了太平天国的兴亡。在一个充满变数和动荡的时代,他的故事或许能够提供一种独特的视角,让人们更好地理解那段波澜壮阔的历史。#视界频道激励计划#