“关注听涛哥说事儿”

1936年12月12日,当张学良在临潼华清池扣留蒋介石时,这个决定让整个东亚政局为之震动。

这位东北军少帅的决绝举动,与其父张作霖当年周旋于日俄势力之间的权谋手腕形成鲜明对比。

张氏父子的命运轨迹恰似一面棱镜,折射出近代民国时期从军阀割据走向民族觉醒的历史转折。他们的人生轨迹既存在着血脉传承的必然性,更凸显着新旧时代交替的深刻裂痕。

一、草莽枭雄的生存之道

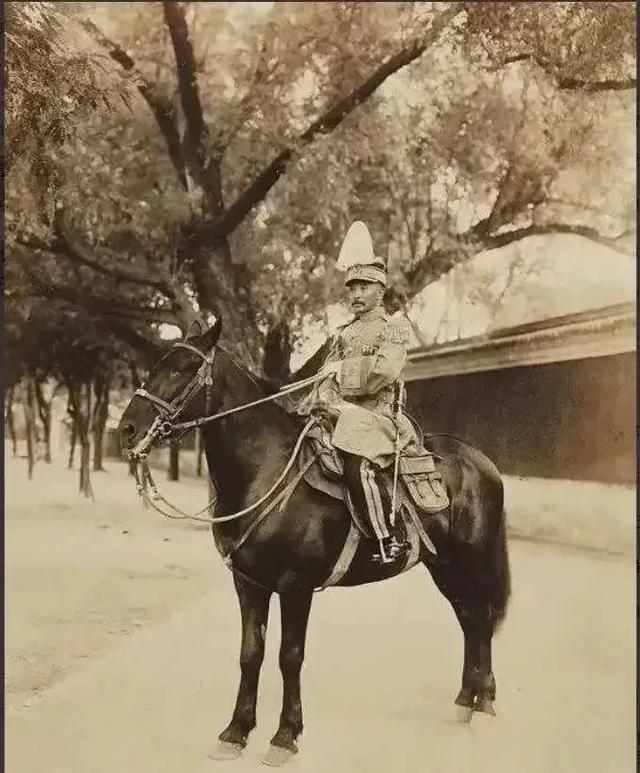

一、草莽枭雄的生存之道在辽西匪患横行的年月里,少年张作霖为糊口做过兽医、当过货郎,最潦倒时甚至沿街乞讨。1894年甲午战争的炮火中,这个目不识丁的农家子组建"保险队",开始了以武立身的生涯。

在日俄战争的夹缝中,他如同走钢丝般周旋于两大帝国之间,凭借过人的胆识将队伍从24人发展到3500人。

奉天将军赵尔巽曾评价:“张雨亭(作霖)如草原狼王,嗅得出十里外的血腥。”

张作霖的权术智慧集中体现在1916年的"驱段事件"。面对袁世凯心腹段芝贵坐镇奉天,他暗中鼓动商会拒收奉票,制造金融恐慌,又指使军士夜半向将军府投掷石块,最终迫使段芝贵狼狈逃离。

这种将民间力量、军事恫吓与政治权谋熔于一炉的手段,正是其草莽智慧的典型体现。

二、纨绔少帅的现代性困境

二、纨绔少帅的现代性困境张学良在沈阳大帅府度过的青少年时期,恰逢新文化运动风起云涌。他师从奉天基督教青年会总干事普赖德,英语说得比文言文更流利,能熟练驾驶福特汽车,甚至尝试驾驶飞机。

这些经历塑造了他与传统军阀截然不同的精神世界。1925年上海五卅惨案后,张学良秘密向罢工工人捐款两万银元,这种超越阶级立场的民族意识,已然显露出新式军人的特质。

东北易帜决策最能体现张学良的现代政治思维。面对日本关东军参谋长斋藤恒“如悬挂青天白日旗,日本将采取自由行动”的威胁。

张学良回应:“我是中国人,自然以中国立场为出发点。”这种将民族大义置于军阀利益之上的选择,与其父当年联日制俄的策略形成鲜明对比。

三、父子关系的时代隐喻

三、父子关系的时代隐喻张作霖对长子的培养充满传统家长制的矛盾。他既送张学良进入东三省陆军讲武堂接受现代军事教育,又在实战中刻意锤炼。

1922年第一次直奉战争,21岁的张学良就被派往前线指挥第三混成旅。这种“温室与战场”交替的培育方式,造就了张学良兼具理想主义与务实精神的双重性格。

皇姑屯爆炸的硝烟散尽后,张学良在灵堂前焚烧了与日本顾问町野武马签订的所有密约副本。这个充满象征意味的举动,宣告了旧式军阀外交的终结。

当他顶着压力将东北军撤回关内时,部下杨宇霆嘲讽“少帅要把老帅的家底败光”,却不知这正是时代更迭的必然。

站在历史的长河回望,张氏父子的命运交响曲中回荡着传统与现代碰撞的巨响。张作霖用马刀在冻土上刻下的权力版图,最终被儿子用钢笔签署的易帜文书覆盖。

这种代际更替不是简单的背叛或超越,而是一个古老国家在现代化阵痛中的必然蜕变。当张学良在西安用枪口对准曾经的盟友时,他完成的不仅是个人命运的转折,更是一个民族破除军阀政治桎梏的成人礼。

这种充满张力的父子传承,恰似中国近代化进程的缩影——在断裂与延续中,蹒跚走向现代文明的曙光。

您对这对充满传奇人生的张氏父子感兴趣吗?

关注我 “听涛哥说事儿”咱们下次再聊!!!