1941年1月4日,叶挺和项英带领新四军军部及直属部队共9000多人,根据国民政府军事委员会的指示,从皖南云岭的基地出发,计划通过绕行路线向黄河以北地区转移。

1941年1月6日,新四军部队在安徽泾县茂林一带遭遇国民党军队的突然包围和猛烈攻击。经过连续七天的激烈战斗,仅有少数人员成功突围,其余大部分壮烈牺牲。在这次事件中,叶挺被国民党扣押,项英则被内部叛徒杀害。这一重大历史事件后来被称为"皖南事变"。

在"皖南事变"爆发前夕,长江以南地区新四军的发展态势与全国抗战大局已呈现出明显的不协调。纵观当时的整体形势,这一事件的发生实际上具有必然性。新四军在江南地区的迅速扩展与全国抗日战场的整体布局之间存在着难以调和的矛盾,这使得国共双方在该地区的冲突逐渐升级。随着双方矛盾的不断积累,最终演变为大规模的军事对抗已是不可避免的结果。从历史发展的角度来看,这一事件的发生并非偶然,而是多种因素共同作用下的必然产物。

蒋介石领导的国民党政权对中国共产党领导的八路军和新四军极度敌视,将其视为重大威胁。尤其是在1940年8月,八路军集结超过100个团的兵力,发起了著名的"百团大战",这场战役歼灭日伪军4万余人,战果显著。八路军的迅速发展和强大战斗力,令蒋介石和日本侵略者都感到十分震惊。

1940年10月,位于长江以北的新四军部队在陈毅和粟裕的领导下,对国民党鲁苏战区副总司令兼江苏省主席韩德勤的部队展开了坚决的反击。韩德勤的部队当时正对抗日根据地发起猖狂的进攻。

出乎意料的是,仅有7000余人的新四军部队,竟成功击败了来犯的11000多名国民党军队,使号称拥有10万兵力的韩德勤部队彻底崩溃。这场战役被后人称为“黄桥之战”。

黄桥一战的胜利,让津浦铁路沿线的抗日根据地实现了全面贯通,从盐城到泰州再到连云港,整个区域连成了一片。这场胜利不仅沉重打击了日军和汪伪政权,也对国民党在江苏、安徽的军事部署构成了严重挑战。

1940年后期,八路军和新四军在战场上屡次获胜,这促使蒋介石下定决心改变策略,准备对共产党的武装力量发动突袭。

鉴于八路军在长江以北地区实力强劲,国民党担心贸然行动可能适得其反,于是决定调整战略部署。他们计划集中兵力,首先针对长江以南的新四军展开行动,因为新四军在该地区兵力分散,根基相对薄弱。国民党开始逐步调动部队,准备实施这一计划。

尽管蒋介石及其亲信何应钦、白崇禧等人秘密谋划,暗中布局,但这些行动未能逃过时任中共中原局书记刘少奇的敏锐观察。

1938年11月,刘少奇开始负责中原局的工作。在短短两年多的时间里,他迅速重建了河南、安徽和湖北等地的党组织。这些地区的党组织在土地革命战争后期因国民党和地主的反攻而遭受重创。此外,刘少奇还成功争取了一批国民党内部支持抗战的中高级军官,增强了抗日统一战线的力量。

当时,位于中原局周边的国民党军队中,有四位军长、五位地区行政长官以及十八位县长,他们与共产党建立了密切的合作关系,形成了“攻守同盟”。这种联盟关系使得双方在军事和政治上都能相互支持,共同应对复杂的局势。

1940年10月9日,刘少奇向毛泽东、朱德以及负责党内事务的王稼祥、叶挺和项英发送了一份秘密电报,提出新四军指挥部应迅速向北方迁移的建议。

他指出,国民党在皖南新四军总部周边部署了超过十个师的兵力,下一步计划对皖东和皖南发动大规模攻势。鉴于这种情况,他认为新四军军部继续留在皖南已不现实,建议尽快向北转移。

鉴于皖南新四军兵力仅四个团,面对敌军数量悬殊,若不果断行动,恐遭围困而全军覆没。即便军部暂不北撤,也建议叶挺及核心骨干先行渡江,与主力部队汇合。

刘少奇分析认为,在国民党大军压境的情况下,继续死守皖南已无实际意义。即便拼尽全力保住皖南,所付出的代价也远超过其价值。因此,他主张将主要精力转向苏北、皖东和鄂北地区,集中力量扩大和巩固这些地方的抗日根据地,这才是更明智的战略选择。

三天后,刘少奇再度致电中央,表达了急切的心情。他提出,应当果断放弃皖南地区,将主要精力放在巩固华中根据地。他警告说,如果华中与皖南都无法稳固,局势将对革命事业极为不利。他建议中央尽快做出决定,要么彻底撤离皖南,要么改为游击战术在该地区坚持斗争。

历史进程验证了刘少奇的预见具有显著的远见卓识。他对于未来形势的准确预判,体现了卓越的战略眼光和洞察力。事实证明,他当时的分析和判断不仅符合实际情况,而且为后续决策提供了重要参考依据。这种前瞻性的思维模式,在复杂多变的局势中展现了独特的价值,为相关工作的开展奠定了坚实基础。刘少奇的战略预见性,在事后回顾中得到了充分印证,成为其领导才能的重要体现。

毛主席敏锐察觉到新四军面临的危机。从10月底到12月底,他多次发电报给叶挺和项英,敦促他们抓紧时间率部北上,避免错失最佳转移时机。在这两个月里,毛主席不断强调形势紧迫,要求新四军迅速行动,摆脱困境。

项英迟迟未能作出决定,直到1940年12月28日国民党军队完成部署后,才召集新四军军委开会。会议决定军部在1941年1月初向北转移,但这一拖延导致了新四军军部在皖南遭到毁灭性打击的悲剧性结果。

皖南事变发生后,全党上下无不感到震惊和愤怒。许多同志向中央提出,必须采取强硬措施,与国民党反动派展开殊死斗争。

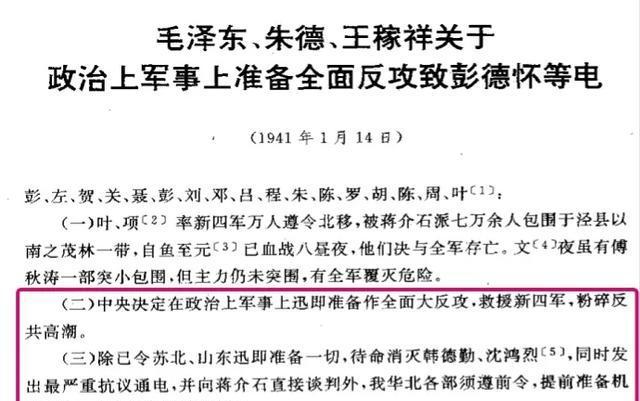

1月14日,事变刚平息,毛泽东、朱德和王稼祥就联合给彭德怀、左权、贺龙、关向应、聂荣臻、刘伯承、邓小平、陈光、罗荣桓、陈毅等八路军主要指挥官发去电报,指示他们要做好在政治和军事上全面反击的准备。

按照毛主席的个性,他绝不是那种忍气吞声的人。他坚信“有来有往”才是处世之道。这封电报是发给各大军区首长的,内容写得相当严肃:

中央已明确指示,要迅速在政治和军事层面展开全面反击,以解救新四军并遏制反共浪潮的升级……华北各部队必须按照先前命令,提前部署机动力量,做好应对极端情况的准备……

根据“最严重事变”的指示,八路军显然需要做好与国民党彻底决裂、全面开战的准备。毛主席在制定反击策略时,首先计划清除山东的沈鸿烈和江苏的韩德勤,目的是将八路军与江北新四军的控制区域整合为一体。

翌日,延安方面接到刘少奇发来的加急电报,他主张“在政治层面采取全面反击,而在军事上则暂时保持克制”。

有些同志提出质疑:这种做法是否与中央政策相悖?然而,实际情况表明:刘少奇的判断十分准确。

毛主席并非固执己见的人,但他对问题的洞察力远超常人,分析问题非常深入。因此,他的决策通常能得到广泛认同,很少有人提出异议。

在局势紧张之际,刘少奇的一封电报让原本情绪激动的毛泽东突然清醒过来,如同深夜听到钟声般迅速恢复了冷静。

他首先探讨了国民党反动派在制造"皖南事变"后的局势变化。

老蒋发这封电报,并非不愿借此机会大幅削减新四军的战斗力,而是他不敢与延安彻底决裂。如果在抗战的关键时刻与延安全面开战,不仅苏联会反对,他的盟友美国也不会支持。

罗斯福和斯大林对中国局势心知肚明。若蒋介石一意孤行,致使中国抗日力量崩溃,后果将不堪设想。届时,上百万日军将获得行动自由,向北可进犯西伯利亚,向南能直指南洋地区。这种局面将给美国和苏联带来巨大威胁,严重损害两国的战略利益。

在美国与中国之间的政治矛盾尚未化解之前,华盛顿方面难以大规模向中国提供援助。因此,中美两国在经济、金融等领域的合作与交流也难有实质性进展。

蒋介石尽管野心勃勃,但在当时的大环境下,他也不得不打着“国共联合抗日”的旗号行事。他只能在新四军所谓的“军纪涣散、抗命不从”等问题上大做文章,却始终不敢公然对延安发起直接的军事对抗。这种策略既显示了他对国共合作表面上的维护,又暗含了对中共势力的忌惮。蒋介石的谨慎态度,反映了他既要维持抗日统一战线,又要遏制共产党发展的复杂心态。

刘少奇认为,当前情况下,中国共产党不应因皖南事变与国民党完全决裂。他主张保持两党关系,避免局势进一步恶化。

刘少奇提出的第二个观点是,当前我们还不具备对国民党发起全面反击的能力,主要原因在于自身实力不足。

目前华中的新四军处境并不乐观。尽管他们占据了不少区域,但由于人手有限,难以有效巩固这些地盘。在皖东北和苏北,他们不仅要应对日伪军的威胁,还得与土匪争夺控制权。总体来看,至少需要半年到一年的时间才能稳住局面。

我们之前扣押韩德勤,原本是想用他作为筹码,确保皖南军部的安全。但现在皖南军部已经不复存在,继续扣留韩德勤已经没有太大价值。与其浪费资源,不如考虑其他更有效的策略。

韩德勤并非愚钝之人,过去六个月里,他一直在加强防御工事,做了充分的战前部署。新四军若此时发动进攻,固然能歼灭其主力,但自身也将承受重大损失。

若说之前的分析是通过事实和逻辑向毛主席阐明观点,那么接下来的建议则更加贴合他内心的想法:

目前新四军和八路军的全面反攻行动,在胜算上并不十分明确,同时也没有带来显著的战略利益。对于普通百姓、军队自身以及统一战线中的盟友来说,这一行动缺乏足够的必要性和说服力。

如果在战斗中再次失利,我们的处境将更加被动。这种情况下,国民党发动的"反共运动"将更难控制,局势会变得更加复杂。这种局面不仅会影响我军士气,还可能给整体战局带来不利影响。因此,我们必须谨慎应对,避免给对手可乘之机。

普通人向上级汇报时,往往只是罗列问题和困难,而刘少奇的高明之处在于,他在指出问题后,还能提出具体的解决方案。

其次,国民党当局应迅速释放所有被扣押的新四军成员。

必须迫使国民党停止所有敌对行动,确保不再对抗日根据地发动攻击。即便在反复无常的蒋介石掌控下,我们只能获得半年到一年的休整期,这对我们巩固和扩展华中根据地仍然具有重大意义。

新四军军部的损失已成定局,现在最重要的是把我们在舆论上的优势转化为实际的军事和政治主动权。与其盲目硬拼,不如冷静应对,避免因一时冲动而失去已取得的有利局面。

优秀的谈判者深知提出要求的技巧,他们根据不同目的设定多种条件。有些条件旨在获取实际利益,有些则用于在协商中创造回旋余地,还有些则为了体现原则立场。这些策略性条件的运用,使得谈判过程更加灵活有效,既能在利益交换中占据主动,又能在原则问题上保持立场。通过合理设置各类条件,谈判者能够在博弈中实现自身目标,同时维护双方关系。

刘少奇提出的前三个条件都是务实且实际可行的,但第四条更像是一种谈判策略,实际操作中难以落实。

要求国民党政府将八路军和新四军调回后方,由其他国军部队接管敌后抗日任务,同时严惩国民党内部的亲日分子和叛国者。

即便蒋介石拒绝所有条件,我们通过争取时间、增强自身实力、削弱对手,便达到了我党和军队的主要目标。这种策略的成功不在于对方的妥协,而在于我们自身力量的提升和敌人的孤立。

刘少奇巧妙地给毛主席找了个下台阶的机会。他提出,只要能争取到一段缓冲时间,让华中根据地稳定发展,未来即便要对国民党采取反击行动,难道还愁找不到合适的借口吗?

针对皖南事变,毛泽东迅速调整了应对策略,采取了双管齐下的方针。在政治层面,我方展开了全方位的反击;而在军事领域,则选择了有限度的反攻行动。这一策略既保持了政治上的主动,又避免了军事上的过度消耗,体现了灵活务实的斗争艺术。

在中共中央针对皖南事变向国民政府提出的12项解决方案中,刘少奇的建议几乎全部被采纳。他的观点在最终决策中起到了关键作用,体现了其在党内的重要地位和影响力。这一事件不仅反映了当时党内决策的过程,也凸显了刘少奇在处理复杂政治问题时的策略和智慧。通过这一系列建议,中共中央成功地向国民政府传达了其立场和诉求,为解决皖南事变提供了有效的路径。

刘少奇发来的电报内容相当尖锐,但毛主席却毫不犹豫地接受了其中的建议。这种宽广的胸怀和非凡的气度,确实不是一般人能做到的。毛主席的决策展现了他在关键时刻的冷静与包容,充分体现了他作为领导者的卓越风范。这种处理方式不仅化解了可能的矛盾,也为后续的工作奠定了坚实的基础。

1941年1月20日,中央决定重新组建新四军领导机构,任命刘少奇为政治委员,陈毅为司令员。同年5月,为进一步统一领导,中央将东南局和中原局进行整合,成立华中局,由刘少奇担任书记一职。这一系列人事调整和组织重构,旨在加强党对华中地区抗战力量的统一指挥。

在毛主席的带领下,党和全国人民为革命胜利而奋斗。在这个过程中,战略决策至关重要,一旦失误,将导致无法挽回的后果,所有努力都将付诸东流。毛主席的智慧和远见确保了革命的成功,每一步都走得稳健而坚定。他的领导不仅避免了可能的灾难,还使革命事业得以持续推进,最终实现了胜利。这一历史经验告诉我们,在关键时刻,正确的战略决策是成功的关键。

在毛泽东时代担任新中国重要领导职务的这批革命家,都是凭借自身实力和突出贡献获得党和军队的领导地位。他们中没有一个人是靠投机取巧或阿谀奉承上位的。这些开国元勋都经过长期革命斗争的考验,在各自岗位上展现出卓越的领导才能,为新中国建立和发展作出了不可磨灭的贡献。他们的历史地位和功绩,是建立在实际工作表现和革命业绩基础之上的。