刘继卣(1918-1983)作为中国近现代美术史上罕见的全能型画家,其工笔、写意、人物、动物画均达至“穷极妙理”之境,更被誉为“当代画圣”“东方的伦勃朗与米开朗基罗”。然而,相较于齐白石、潘天寿、徐悲鸿等被冠以“大匠”之名的画家,刘继卣的历史地位长期处于争议与遮蔽之中。本文从艺术本体、社会语境、媒介选择及文化认知四重维度,探讨其地位未臻“大匠”的深层原因,揭示艺术评价体系与时代变迁的复杂互动。

刘继卣的艺术成就:全能性背后的多维突破

刘继卣的艺术成就:全能性背后的多维突破他不仅打破了传统绘画技将从技法融合、题材拓展与艺术精神三个维度,剖析其艺术成就的深层逻辑。

一、技法融合:传统与创新的双重突破

刘继卣的艺术体系最显著的特征在于对传统技法的突破性整合。他独创的“劈丝笔法”将工笔白描的细腻与写意的灵动融为一体,尤其在动物皮毛质感的刻画上达到登峰造极之境。在《闹天宫》组画中,孙悟空的毛发根根分明却飘逸自然,既精准呈现解剖学结构,又保留了水墨的写意韵味。这种技法创新源于他对传统工笔“湿地丝毛法”的改良——通过控制生宣纸的湿度,在笔触干湿交替中实现毛发的层次感与立体感。

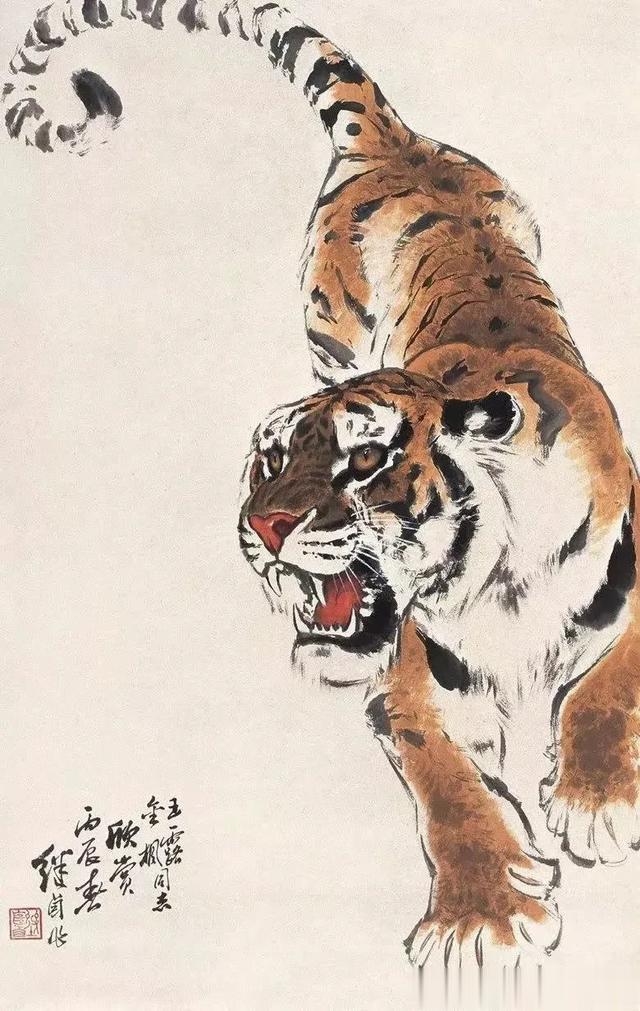

其艺术突破更体现在对西画技法的本土化吸收。在《金丝猴》《东北虎》等作品中,他巧妙融入透视学与解剖学原理,使动物骨骼肌理纤毫毕现,却始终以中国画的线条语言为主导。这种“以中化西”的实践,既避免了郎世宁式的生硬嫁接,又超越了其父刘奎龄对西画的借鉴深度。

正如《金丝猴》中猴子的动态造型,既有西方写实主义的科学严谨,又通过水墨晕染赋予画面东方特有的诗意氛围。

二、题材拓展:从文人雅趣到人民美学的转型

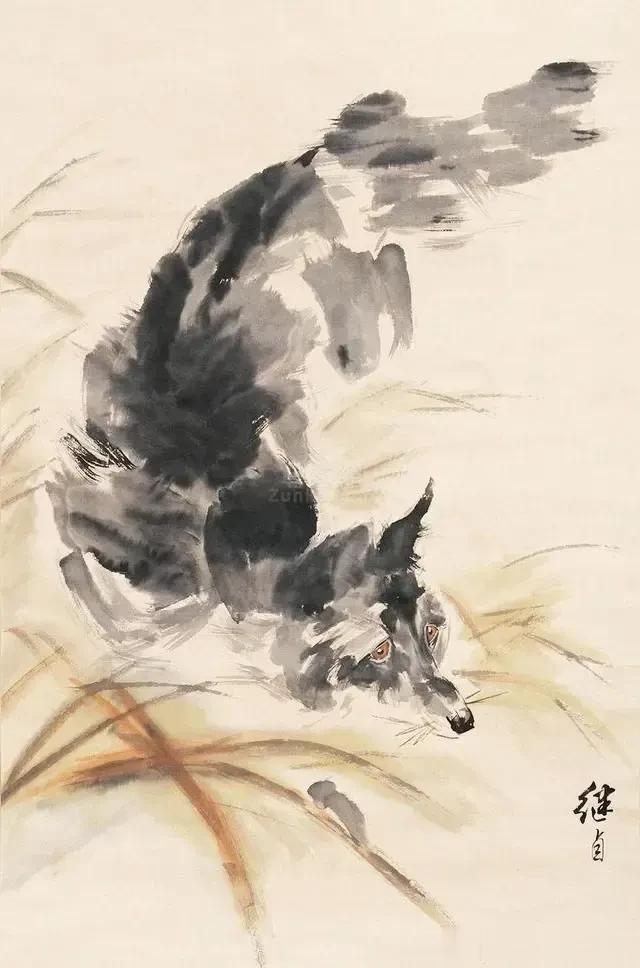

刘继卣的艺术突破还体现在题材选择的革命性拓展。他突破了传统文人画“梅兰竹菊”的局限,构建起涵盖人物、动物、山水、花鸟的全景式创作体系。在动物画领域,他不仅延续了宋代院体画的工致传统,更开创了“以形传神”的写意走兽画新风。《东北虎》系列作品中,猛虎的肌肉张力与眼神威仪通过简练的笔墨跃然纸上,将动物画的审美从“形似”提升至“神似”的境界。

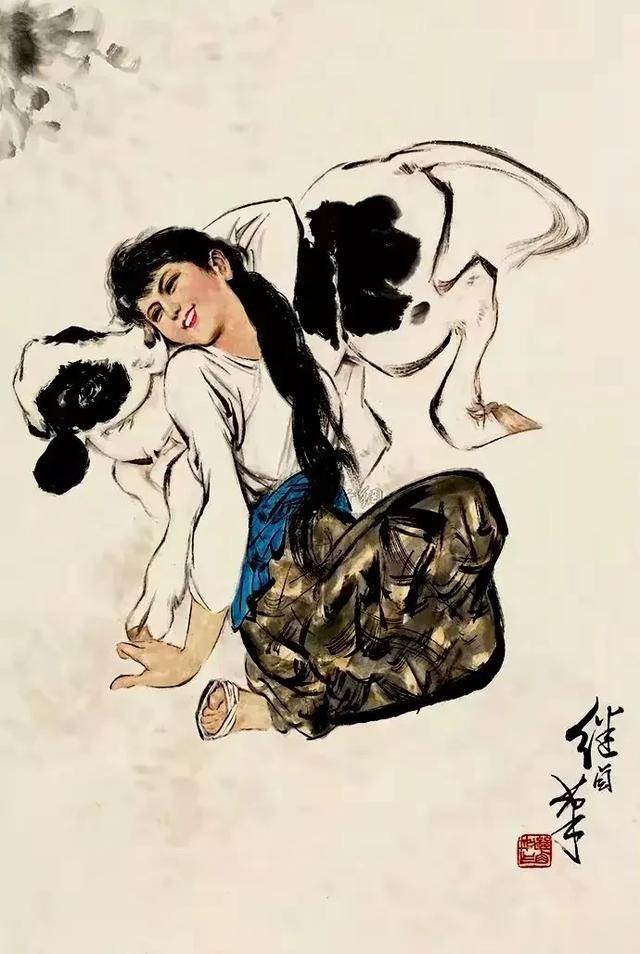

更具时代意义的是他对现实题材的开拓。作为新中国连环画奠基人,其《鸡毛信》《东郭先生》等作品将艺术视角投向普罗大众。在《鸡毛信》中,他突破传统人物画的程式化表现,通过海娃放羊的动态场景与面部表情的细腻刻画,塑造出具有时代烙印的平民英雄形象。这种“艺术为人民”的创作理念,使中国画从文人书斋走向社会现实,开创了大众美术的新纪元。

三、艺术精神:工匠精神与人文关怀的双重维度

刘继卣的艺术成就离不开其独特的创作精神。他秉持“万物皆可入画”的开放态度,以“朝斯夕斯”的工匠精神对待艺术。创作《闹天宫》组画时,他耗时近一年完成八幅工笔重彩,每日工作长达十余小时,甚至在丢失两幅原作后仍坚持重绘。

这种近乎苛刻的严谨态度,使其作品兼具写意画的灵动与工笔画的精微。

更深层的突破在于艺术精神的人文升华。他将道教哲学、佛教意象与时代精神熔铸于画面之中,如《醉汉图》通过人物姿态与背景山水的呼应,暗喻天人合一的传统智慧。

在《林荫双骏图》等作品中,更以“拟人化”手法实现动物与观者的情感共鸣,赋予传统走兽画以现代人文内涵。

刘继卣的艺术突破,本质上是一场从技法到观念的多维革命。他既是中国传统绘画的集大成者,又是现代美术的开拓者:通过“劈丝笔法”实现技法融合,借助现实题材推动审美转型,最终以人文精神升华艺术境界。这种“全能性”不仅体现在工写兼备的技艺层面,更展现为对艺术本质的深刻理解——正如他自述“人民美术工作者”的定位,其艺术始终扎根于文化传统与时代土壤的双重滋养之中。

在全球化语境下,刘继卣的探索为当代中国画的发展提供了“守正创新”的经典范式。

时代语境的制约:艺术评价体系的历史转向

时代语境的制约:艺术评价体系的历史转向中国近现代艺术史的发展始终与时代语境紧密交织,艺术家个体成就的评判往往受制于特定历史阶段的价值取向与话语逻辑。刘继卣作为跨越新中国初期与改革开放两个重要时期的艺术家,其艺术生涯的浮沉折射出20世纪中国艺术评价体系的三重转向:从政治话语主导的功能化规范,到市场资本驱动的精英化重构,再到学术体制强调的专精化分类。这种历史性的评价标准变迁,不仅塑造了艺术家的公共形象,更深刻影响着艺术史叙事的选择性建构。

一、政治话语下的艺术功能化(1949-1976)

新中国成立初期的艺术评价体系呈现出鲜明的意识形态导向。1949年《人民美术》创刊号明确提出“艺术为工农兵服务”的纲领,将艺术创作纳入国家文化治理体系。刘继卣选择连环画作为主要创作载体,正是对这种时代诉求的主动回应。其《鸡毛信》《东郭先生》等作品通过动态构图与平民化叙事,成功将革命话语转化为大众可感知的视觉符号,这与《美术》杂志推动的“国画改造”运动形成共振。但值得注意的是,他在《闹天宫》组画中保留的神话题材与写意笔法,暗含对纯粹政治工具论的抵抗。相较于蒋兆和《流民图》直白的社会控诉,或徐悲鸿马画中符号化的民族精神象征,刘继卣的创作始终在政治规训与艺术自律间保持微妙张力。这种矛盾性揭示了革命现实主义话语的内在裂隙。当《美术》杂志在1956年掀起“中国画问题转向”讨论时,艺术评价标准已从单纯的政治正确扩展至“民族形式创新”维度。刘继卣独创的“劈丝笔法”既符合“推陈出新”的文艺政策,又以动物皮毛质感的科学刻画暗合现实主义创作原则,从而在政治与艺术的双重标准下获得生存空间。但其多题材探索仍被视为偏离“主题先行”的创作范式,这种评价偏差实质是政治话语对艺术本体价值的系统性挤压。

二、市场转型与精英艺术的复兴(1980年代后)

改革开放引发的市场化转型,重构了艺术评价的权力格局。随着艺术商品化进程加速,齐白、张大千等具有文人画传统的艺术家被重塑为“大师典范”,其写意精神与笔墨趣味成为市场追捧的价值符号。这种转向与亨廷顿预言的“文明均势转移”形成隐秘呼应:在西方艺术资本主导的全球市场中,中国传统文人画因其文化异质性获得稀缺性溢价。刘继卣的工笔技法与连环画创作却在此过程中遭遇价值贬损,“匠气”的批评实质是新兴艺术资本对“人民美术”美学的排斥。更深层的冲突在于艺术评价体系的范式转换。当“85美术新潮”引入西方现代艺术理论后,艺术史书写开始强调观念性与哲学深度,刘继卣“为人民创作”的实践被简化为政治宣传工具。这种误读暴露了市场机制与学术话语的共谋:艺术资本通过塑造“大师神话”建构投资标的,而学术体制则以“去政治化”名义将社会主义美术遗产边缘化。正如丹珍草指出的多民族文学批评困境,刘继卣研究长期受制于单一化、表面化的话语模式,其作品中的民间审美基因与工匠精神尚未得到有效阐释。

三、艺术史书写的“专精化”倾向

20世纪中国美术史叙事深受西方学科范式影响,“学派”“流派”的分类逻辑导致刘继卣的全能性成为学术定位的障碍。岭南画派的革新意识、新金陵画派的写生传统,都在特定理论框架中获得阐释空间,而刘继卣跨越工笔、写意、连环画的多维实践,却因难以归类陷入“样样通,样样松”的认知误区。这种困境印证了福柯所说的“知识型”规训——当艺术史书写强调线性进化与风格谱系时,跨界的、综合性的艺术探索必然遭遇阐释危机。

当前艺术史学界倡导的“内在多样性”与“历史总体性”,为重构刘继卣研究提供了方法论启示。其“劈丝笔法”既可追溯至宋代院体画的写实传统,又与徐悲鸿引入的西方解剖学形成对话;《金丝猴》等动物画既延续了刘奎龄的翎毛走兽技法,又通过动态造型突破文人画的静态美学。这种“跨时空融合”的特质,恰是亨廷顿预言中“多文明共存”的艺术映照。突破“专精化”叙事的关键,在于建立如全球化艺术史观倡导的“多极对话”框架,将刘继卣置于中西碰撞、雅俗互动的多维坐标中重新定位。

刘继卣的艺术沉浮史,本质上是一部中国艺术评价体系的演进史。从政治话语的规训到市场资本的筛选,再到学术体制的建构,不同历史阶段的评价标准都在其身上留下深刻烙印。当前中国艺术界面临的挑战,恰如新时代多民族文学批评强调的“边缘活力”激活。唯有打破西方中心主义的叙事逻辑,建立基于本土实践经验的价值评判体系,才能实现对刘继卣等“非典型艺术家”的重新发现。在文明互鉴成为全球主潮的今天,重审那些曾被主流话语遮蔽的艺术探索,不仅关乎历史公正,更是构建中国艺术自主性话语的必由之路。

媒介与身份的悖论:连环画家的“雅俗困境”

媒介与身份的悖论:连环画家的“雅俗困境”刘继卣的创作生涯构成一个极具张力的文化样本:作为新中国连环画艺术的奠基人,他既因媒介特性陷入“次等艺术”的认知困境,又在“人民性”与“个体性”的身份博弈中遭遇价值遮蔽。本文试图通过媒介身份理论框架,揭示其艺术实践背后的文化权力关系,探讨媒介形态如何形塑艺术家的社会定位与历史评价。

一、连环画的“次等艺术”标签:媒介形态的认知暴力

刘继卣的《鸡毛信》《东郭先生》虽获1955年全国连环画创作一等奖,却始终未能摆脱“小人书”的媒介污名。这种艺术等级的暴力划分,源于现代性话语中“雅俗二元对立”的认知框架。在文人画传统主导的价值体系里,连环画因其大众传播属性与叙事功能,被贬斥为“非纯粹艺术”正如刘奎龄反对其子涉足该领域的根本原因,实则是传统精英艺术观对新兴媒介的本能排斥。

更深层的矛盾在于媒介形态与艺术价值的错位。刘继卣在《鸡毛信》中创造的动态构图法(如海娃躲避追捕的俯视镜头),将电影蒙太奇思维引入绘画,形成超越传统卷轴画的视觉革新。但此类突破因媒介的“通俗性”被消解:公众将连环画简化为“儿童读物”,学界则将其纳入“实用美术”范畴,导致艺术家在媒介等级制中遭遇系统性矮化。这种困境印证了克莱·舍基的媒介认知理论——媒介形态本身即构成受众价值判断的前置条件。

二、“人民性”与“个体性”的身份张力:艺术家的角色困境

刘继卣“人民美术工作者”的自我定位,本质上是特定历史时期媒介身份的社会规训。在《东郭先生》创作中,他通过动物拟人化手法实现道德训诫功能,完美契合“艺术为人民服务”的政治诉求。但这种集体主义导向的艺术实践,与80年代后兴起的“艺术家作为独立精神主体”的现代性叙事产生剧烈冲突。当黄胄通过媒体曝光建构“艺术大师”符号时,刘继卣拒绝商业炒作的低调作风,反而使其在市场化转型中沦为“沉默的他者”。

其身份困境更体现在艺术语言的内在矛盾中。《金丝猴》系列既包含对动物解剖学的科学观察(个体性表达),又通过构图符号传递“人与自然和谐”的主流意识形态(人民性诉求)。这种“戴着镣铐跳舞”的创作状态,恰似麦克卢汉所言“媒介是人体的延伸”当艺术家的精神表达受制于媒介承载的社会功能时,主体性必然遭遇结构性消解。正如喻国明指出的媒介身份双重性:刘继卣既是艺术创新的实践者,又是政治话语的转译者,这种分裂最终导致其历史定位的模糊性。

三、突围与重构:媒介伦理的当代启示

刘继卣的雅俗困境,实质暴露了艺术评价体系中媒介伦理的深层悖论。在“后真相时代”,当社交媒体以点击率为导向制造“第三种现实”时,重审刘继卣的创作具有特殊启示意义:其一,其作品证明通俗媒介亦可承载高雅艺术精神,《闹天宫》组画中工写兼备的技法创新,打破了媒介形态决定艺术价值的认知定式;其二,其“低调在场”的创作姿态,为抵抗艺术资本异化提供了伦理参照——当多数画家追逐市场符号价值时,他始终坚守“画以载道”的初心。

当前媒介融合趋势为重构艺术身份提供新可能。正如春晚从“仪式性媒介”向“吐槽式狂欢”转型,连环画亦可借助数字技术实现价值再生。刘继卣作品中《东北虎》的肌肉张力刻画、神话叙事的隐喻系统,完全具备转化为IP开发与跨媒介叙事的潜力。这种“再媒介化”过程,或将成为打破雅俗壁垒、重建艺术家身份完整性的关键路径。

刘继卣的艺术生涯,构成一部媒介与身份博弈的微观史。他既受困于连环画的媒介等级制,又在“人民性”标签下进行隐秘的艺术突围,这种悖论性存在揭示了文化权力对艺术家的双重规训。在算法推荐重构艺术传播链的今天,重估刘继卣的价值不仅关乎历史公正,更是对媒介中心主义的一次思想祛魅——当艺术回归本体价值时,媒介形态终将褪去雅俗偏见的外衣,显露出超越时代的永恒光芒。

比较视野下的再审视:刘继卣与“大匠”标准的错位

比较视野下的再审视:刘继卣与“大匠”标准的错位在中国近现代艺术评价体系中,“大匠”标准的建构往往受制于符号传播效率、学派传承力度与时代语境的综合作用。刘继卣作为跨越工笔与写意、融合中西技法的全能型艺术家,其历史定位的模糊性恰揭示了艺术评价机制的深层矛盾。本文通过比较视野,剖析其与主流“大匠”标准的三大错位,探讨艺术史叙事中的价值评判困境。

一、“专精” vs “全能”:艺术评价的维度之争

20世纪中国艺术界对“大匠”的认知深受符号化传播逻辑影响。齐白石的虾、徐悲鸿的马通过题材聚焦形成视觉记忆点,这种“符号压缩”策略暗合本雅明所述的“机械复制时代”传播规律。刘继卣虽被毛泽东赞为“博古通今”,但其创作涉猎人物、动物、山水、连环画等多领域,这种全能性反成认知障碍:《闹天宫》的奇幻构图、《金丝猴》的科学解剖、《武松打虎》的戏剧张力,分散了公众对其艺术核心的辨识度。

这种错位本质上是艺术评价维度的价值冲突。在艺术市场主导的认知框架下,“专精”被视为技艺深度的证明,而“全能”则被误读为浅尝辄止。实际上,刘继卣的跨题材创作蕴含着技法体系的深层统一:其独创的“劈丝笔法”既能表现孙悟空毛发的飘逸(工笔),又可刻画东北虎肌肉的张力(写意),形成“一法通万法”的绘画哲学。相较于徐悲鸿马画的程式化表达,这种“全能中的精专”更体现艺术家对绘画本质的理解深度。

二、中西融合的“隐形性”:创新叙事的传播困境

在中西艺术融合的谱系中,林风眠、吴冠中等因明确的理论宣言与视觉颠覆,被塑造为“革新旗手”。刘继卣的融合实践却因隐性特征遭遇价值遮蔽:在《武松打虎》中,他通过老虎骨骼结构的科学化处理增强画面冲击力,却将解剖知识消解于传统线描体系之中;《金丝猴》系列虽运用透视原理构建空间纵深,却以水墨晕染维持东方意境。这种“西学中用而不露痕迹”的创作理念,因缺乏形式层面的激烈冲突,反被误认为传统延续。

这种隐形融合的困境,折射出艺术创新评价的认知偏见。当“85新潮”将形式突破等同于观念革新时,刘继卣在《鸡毛信》中实现的叙事革命——通过电影分镜式构图重构传统连环画语言——因媒介的“通俗性”未被纳入现代艺术讨论范畴。实际上,其将西画解剖学转化为“以线塑形”的笔墨系统(如《林荫双骏图》),比吴冠中的形式抽象更具本土化创新意义。

三、艺术教育的断层:代际更迭中的传承危机

刘继卣的历史际遇凸显艺术学派建构的关键性。徐悲鸿虽于1953年逝世,但其通过中央美术学院形成的教学体系持续培育传承者;刘继卣1983年离世时,恰逢“85新潮”对写实主义的全面反叛,致使其艺术理念失去时代共鸣。更根本的断层在于技法传承:徐氏“素描改造中国画”形成可复制的教学模块,而刘继卣的“劈丝笔法”依赖个人对水墨渗透性的把控,这种经验性技艺难以转化为普遍方法论。

这种断层在数字技术时代愈发显著。当王叔晖的工笔人物画通过高清印刷获得新生时,刘继卣作品中《闹天宫》的笔墨层次(如生宣纸湿度控制的毛发质感)却因复制技术局限难以完整呈现。徐悲鸿马画借助文创产品实现符号增殖,而刘继卣的《东北虎》虽具IP开发潜力,却因缺乏学派支撑未能形成文化产业链。艺术教育的代际断裂,最终导致其创新体系沦为“个体经验”而非“集体遗产”。

刘继卣与“大匠”标准的错位,实为艺术史叙事多重权力博弈的结果。在符号传播主导的认知体系中,他的全能性成为记忆负担;在形式革新至上的评价框架下,他的隐性融合沦为保守证据;在教育传承断裂的历史语境中,他的经验体系化作绝响。这种错位恰揭示了“大匠”标准的局限性——当艺术评判过度依赖符号辨识度、学派可见度与时代契合度时,真正突破范式束缚的创新者往往成为体系的“局外人”。重审刘继卣的价值,不仅需要打破“专精崇拜”与“形式至上”的思维定式,更需建立包容“不可归类性”的艺术史观,在技术复制时代重拾笔墨经验的不可替代性。唯有如此,中国艺术评价体系方能超越“大匠”迷思,抵达更本质的价值认知维度。

重构历史定位:超越“大匠”叙事的可能路径

重构历史定位:超越“大匠”叙事的可能路径在艺术史叙事日益多元的今天,重新审视刘继卣的艺术遗产,需突破传统“大匠”标准的桎梏。本文通过跨媒介价值重估、人民性再阐释与技术美学体系建构三重路径,探寻其艺术实践与当代文化语境的深层共鸣。

一、跨媒介视野下的艺术史重估

刘继卣的连环画创作长期受制于“次等艺术”标签,但《大闹天宫》原稿拍卖破纪录的现象,揭示了数字时代图像叙事的价值转向。其动态分镜技法不仅早于法国“图像小说”浪潮,更通过电影化叙事打破传统卷轴画的静态美学。在数字人文技术支持下,原稿中水墨渗透的层次感(如孙悟空毛发渲染)可通过高精度扫描呈现,使“小人书”升华为可交互的跨媒介艺术。这种重构印证了数字历史研究中“史料外延扩展”的学术趋势,将连环画纳入视觉文化研究的核心领域。

二、“人民性”的生态转向

面对艺术市场的泛娱乐化倾向,刘继卣“艺术服务大众”的理念显现出超前性。《东郭先生》通过动物拟人化叙事构建的道德寓言,与当代生态艺术形成隐秘对话——狼的狡诈、驴的迂腐皆可视为对人性异化的生态隐喻。这种创作思维与非遗保护中“创意重构”原则不谋而合:在保持文化基因的前提下,将传统叙事转化为现代性批判工具。其作品中的生态意识,恰如乡土历史重构中的“景观制造”,通过艺术符号激活公众的集体记忆。

三、技术美学的范式突破

建立“劈丝笔法—解剖学—材料学”三位一体的技术美学体系,可消解文人画与工匠艺术的二元对立。刘继卣独创的劈丝技法(单毫分叉运笔)需精准控制生宣湿度,其材料学价值堪比宋代“绢本砑光”工艺;《东北虎》中骨骼结构的科学呈现,则将徐悲鸿引入的西方解剖学转化为水墨语言系统。这种技术集成突破了“重构论”与“建构论”的学术分野:既有对传统工笔的忠实传承(重构),又包含基于实证的创新突破(建构)。

刘继卣艺术价值的当代重构,本质是对单一化艺术评价体系的反拨。通过跨媒介叙事激活其图像遗产、在生态维度重释人民性内涵、以技术美学重建评价标准,我们得以突破“大匠”叙事的认知窠臼。这种重构不仅关乎历史公正,更指向艺术史书写的未来路径,在数字人文与非虚构叙事交融的语境中,那些曾被边缘化的艺术实践,终将在多维度阐释中显现永恒价值。

超越范式:艺术史叙事的解构与重生

超越范式:艺术史叙事的解构与重生刘继卣的“非大匠”境遇,犹如一面棱镜,折射出20世纪中国艺术史书写的三重规训:媒介等级制对多元表达的压制、专精崇拜对综合创新的遮蔽、时代话语对个体价值的切割。当《鸡毛信》的蒙太奇构图被简化为“小人书”技法,当“劈丝笔法”的科学性让位于徐悲鸿马画的符号霸权,当“人民性”理念在市场化浪潮中沦为陈旧标签,这些认知暴力共同构成了艺术史叙事的权力暗箱。

这种“错位”恰恰成为解构固有范式的密钥。刘继卣的实践证明,艺术史中的“次要”往往蕴含着颠覆性的力量:其连环画中电影叙事的前卫性,暗合本雅明对“机械复制时代艺术”的预言;动物解剖的实证精神,超越了徐蒋体系“以素描改中国画”的单一路径;而“人民美术工作者”的身份自觉,在布尔迪厄的场域理论视角下,恰是对艺术自主性与社会性张力的超前探索。这些被“大匠”标准排斥的特质,实为重构艺术史观的珍贵资源。

在数字技术消解媒介壁垒、生态美学重塑价值尺度的当下,重审刘继卣的“非大匠性”具有范式革命的意义。他的创作提示我们:艺术史不应是符号暴力的胜利者宣言,而应是包容“不可能性”的开放文本。那些游走于文人画与工匠精神、东方气韵与科学理性、集体叙事与个体表达之间的“边缘者”,正是突破认知茧房的关键。当算法推送建构着新的艺术等级时,刘继卣的遗产犹如一剂清醒剂——提醒我们艺术的真谛不在标签化的“伟大”,而在跨维度的“对话”。唯有打破“大匠”神话的认知闭环,中国艺术史叙事方能真正实现从“纪念碑”到“生态系”的范式转型,在流动的时空中重获思想的锋芒与生命的温度。