无论阅读多少吨书籍,也无法填满我们内心的空虚,一天读一本书和一天买一个包一样,都无法让人真正的满足;不读书让人愚昧,但是炫耀性的读书,也会让人变得很愚蠢,因此所有的阅读,都只是承认自己的有限,进而追求真正的完美,寻找到人生的定海神针,而不至于在信息和知识的海洋中漂浮不定。

——罗翔

你好,我是笔墨之林的阿飞。

自从上次写了一篇关于读书分享的文章之后,便有很多朋友跑来问我:到底应该怎么读书?

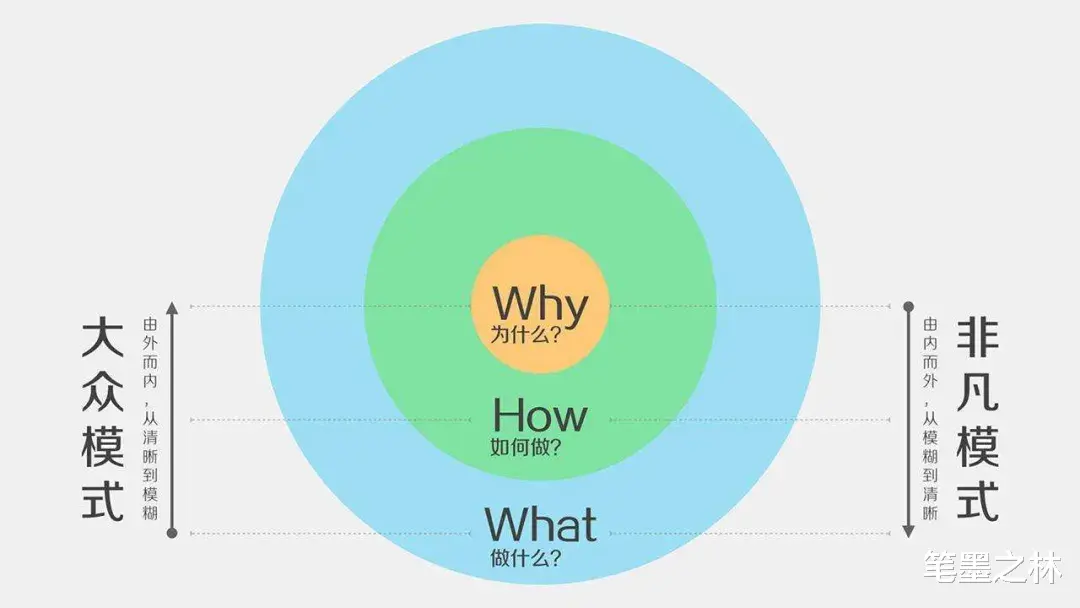

美国知名演说家西蒙·斯涅克提出了一个黄金圈法则,也是乔布斯让苹果红遍世界的黄金圈法则,即著名的WHY、HOW和WHAT。

为什么叫黄金圈?是因为这个思考、行动和沟通的顺序法则适用于解决各个方面的问题。

今天,我就按照黄金圈法则的逻辑,跟大家聊一聊应该怎么读书。

01

什么是黄金圈法则?

黄金圈法则是一个很简单的圆环,如下图所示,由内到外,分别是WHY、HOW、WHAT,翻译过来就是为什么、怎么做、做什么。

记住,顺序一定是由内到外,先问为什么。

比如:

如果你是一个上班族,你有没有想过为什么工作?怎么工作?要做哪些工作?

如果你是一个创业者,你有没有想过为什么创业?怎么创业?创业具体做什么?

所以,无论是个体还是组织,都要想清楚自己的“为什么”,明确了内心里的“为什么”,才会释放出蓬勃旺盛的热情和精力去投入这件事情。

否则,你只能是疲于奔跑,迟早会半途而废,直到掉队,被淘汰出局。

读书,同样可以用黄金圈的逻辑去思考。

02

WHY:为什么要读书?

很显然,大家都知道读书很重要,可是为什么重要呢?

对于你自己而言,又有多重要?

以前有句话,叫“寒门出贵子”。

现在也有句话,叫“寒门再难出贵子”。

我出身农村,实打实地在黄土地里成长起来的。

农村意味着什么?

毫无疑问,是贫穷,落后,无知,甚至是愚昧。

如果我不能够通过高考实现鲤鱼跃龙门式的跨越,我可能就要像我的祖辈父辈那样,这一生都要与黄土地打交道,面朝黄土背朝天。

很幸运,也是自己的努力,我通过了高考,读了郑州的一所大学。

我以为我的人生从此就一马平川了。

可当我真正进入了大学之后,我才发现,和同学们相比,我没有任何优势可言。

我在见识上的无知、在知识上的匮乏以及在视野格局上的狭隘,都让我惭愧不已。

毫无疑问,起跑线是不公平的。

从我们进入大学的那一天起,我们就会面临诸多方面的不公平,寒门出身,便早早地注定了你要付出比别人更多更多的努力,才能去追赶甚至超越别人,因为别人出生的起跑线就比你更靠前。

看过一个残酷又现实的视频:

一群高中生站成一排,主持人每提问一个问题,如果你的答案是肯定的,便可以向前走6步(一格),6个问题分别是:

1.你的父母都接受过大学以上的教育吗?

2.父母是否给你请过一对一的家教?

3.父母是否让你持续学习功课以外的一门特长且目前还保持一定水准?

4.从小到大,是否有过一次出国旅行的经历?

5.父母是否承诺过送你出国留学?

6.父母是否一直视你为骄傲,并在亲友面前炫耀你?

看完这六个问题,你向前走了几格?

我的答案是原地踏步,一步未动。

这就是起跑线的差距。

但大学里依然有一样东西是公平的、无差别的,那便是读书。

马云曾在自己的年度计划里写道:

今年必须安排时间看书,并读完100本书。

大佬们都在持续读书精进,我们又有什么理由不去努力拼搏呢?

唯有大量的读书,才能弥补所有从前落后于人的差距。

03

HOW:要怎么读书?

我最近接触了很多读书的朋友,大致分为两类:

第一类是刚入门,还处在看不进去的阶段;

第一类是有阅读的习惯,但读完普遍会忘,记不住,时间越久就忘得越多。

上述两个阶段我都经历过。

先说第一个阶段,看不进去书。

我今年夏天去南方摩旅了两个月,摩旅期间,我完全放弃了读书,即便电子书也没怎么看,因为确实太累了,每天停车到酒店后,就只想躺在床上睡觉,快速恢复体力,因为第二天还要继续赶路。

回到北京后,我重新开始读书。

但让我诧异的是,我竟然一个字也看不进去。勉强看个几页也会很快就分神,被其他事情所中断。

我也终于重新理解了那些刚入门读书的朋友们的真实感受——就算逼迫自己也还是看不进去。

我的解决方法很简单,先从自己感兴趣的一些类别开始。

比如武侠小说,从最容易接受的书开始,每次只看几页,看不进去了就放下,下次再看。

每天都看上一部分,循序渐进,很快我便重新找回了之前读书的专注力和效率。

所以也推荐刚开始读书的朋友们可以尝试一下这个方法。

再说第二个阶段,看书总记不住。

其实这个方法我已经在上一篇文章里跟大家详细讲过了,这里不妨再简单聊一下。

我所采用的方法是费曼学习法,以教带学,以输出倒逼输入,用通俗易懂的语言把书里的内容讲出来。

就像我在百日共读计划里带着书友们读书的形式一样,读书打卡+输出笔记+线上分享。

利用这种形式,让每个人都能够读完、读懂、读透一本书,而不是泛泛地读过。

04

WHAT:要读什么书?

很多人读书都会从文学开始,甚至是只喜欢、习惯读文学类的书。

但长期阅读的朋友都会知道,真正开阔视野和提升个人能力的书,恰恰都不在文学里面。

文学可以丰富我们的情感和部分认知,甚至对人生、对世界的理解。

但其他类的书,却能够给到我们更直接的知识积累和能力加持。

我在百日共读计划活动中,特别设计了五个主题,分别是文学、历史、心理学、个人成长、人物传记,考虑到很多朋友的阅读积累程度不同,选的都是大家能够接受甚至容易上手的类别。

除此之外,如果有兴趣,还推荐大家多阅读一些经管类的书籍,比如经济学、管理、创业、投资等,对于开阔眼界、提升认知、打开格局,是非常有必要的。

当然,还存在一种情况,也就是当你想读一本非常有名的书却发现怎么也读不进去的时候,不妨先放一放。

余华说:如果一本好书没能引起你的共鸣,不要着急,你只是还没有到和它相遇的时候。

也许下一次再捧起它时,你就能够轻而易举地看进去了。

05

读书有什么用?

我在上一篇文章《一定要多看书,大量看书》中已经总结过了,分别是:

1.提升自己应对不确定性的能力。

当工作或者生活出现不可预知的变化时,你会比其他人更能看清事物的本质,分析出起因以及可能产生的结果,也有更充分的时间来提前做好预防工作,而不是一如被宰的羔羊一般,只会惊恐与抗拒。

2.比同龄人更早开窍觉醒。

看的书多,懂得道理自然就多,当你对多个领域的知识都能触类旁通的时候,那么你可能就已经洞察到了事物运作的规律,也就是所谓的要开窍或者觉醒了。

3.拥有更多的选择性和可能性。

就像我现在这样,即便失业在家,我也依旧可以靠读书和写作维持基本的生活开支,而不必动用过去的积蓄。如果有机会做好了,还可以变副业为主业,何乐而不为。

4.提升个人情绪的稳定性。

以前的我,很容易焦虑、急躁,也容易受别人所传导过来的负面情绪的影响。现在的我,可以很坦然地看待一切,甚至还能够去开导别人,帮助别人消解心理困扰。

5.消除自己的偏见和无知。

我们会很容易对某些人、某些事形成自己的刻板印象,但大量的读书则可以帮助我们去辩证地看待问题,甚至是逆向思维去思考问题,帮助我们去触及事物的本质,而不是仅停留在“一面之缘且不求甚解”的肤浅认知层面上。

在这篇文章里,我还想再加一条。

6. 接纳自己,也接纳他人。

前段时间,一位网友加我之后,问我带着大家读什么书。我把书单发给他后,他认为书单不够档次,应该读大部头的书 ,他刚读完《资本论》《国富论》,现在在读《尚书》,并且声称自己只有25周岁。

我其实不太理解这种靠贬低别人来抬高自己的行为,不确定他是需要别人的认可,还是真的读懂了那些读过的书。

读书,本来就是一件纯粹的事情,没什么高低贵贱,不应该有分别心、优越感。

更何况,海纳百川有容乃大,君子和而不同。

接纳自己,更需要接纳跟自己不同的他人。

罗曼·罗兰说:从来没有人读书,只有在书中读自己,发现自己或检查自己。

提到读书的意义,罗翔曾说过这样一句话,他说:

更重要的一种读书是非功利性的读书,因为只有这种非功利性的读书,你才能够抵制成功主义的读书,你才能够坦然接受自己的命定,坦然的接受自己的失败。

写在最后

2024年,对我而言,可以说是非常难忘的一年,可能往后也不会再有这样铭心刻骨的事情了。

5月底,公司大裁员,我坦然面对并且乐观接受,并且宽慰同事。

6月中旬,骑着摩托车开始了长达两个月的独自摩旅。

9月和10月,大环境的问题,面试机会非常少,没碰到什么合适的工作机会。

10月下旬,果断关闭卸载了所有的招聘软件,开始去做自己内心里真正想做的事情,也就是读书和写作。

学以致用。

过去,我把通过读书积累起来的知识用在了工作上,在职场上也获得比较满意的发展;现在,我又把在职场上积累起来的经验用在了读书上,开始能够靠读书养活自己。

有一位网友说:真羡慕你可以做自己喜欢的事情。

我想说的是,人生充满了各种变数、不确定性,谁也不知道意外和明天哪一个会先到来,但在此之前,我希望自己可以努力做到接受并热爱当下所发生的一切。

接受无常,也接受失利、失势甚至失败。

敢于打破自己,也同样有勇气和能力去渡人渡己,而不再像以前那样迷茫惶恐、焦虑不安。

这就是读书带给我的改变,也希望你可以通过读书,实现个人的改变和成长。