作者丨赵波

前言:消费的演进之路

在中国的文化里面,吃喝住行、柴米油盐,都离不开消费品,消费既是一种经济行为的聚合体,更是一面折射时代变迁的镜子。

从物质匮乏到丰裕过剩,再到精神诉求和价值导向的逐步崛起,中国改革开放40年的经济发展,消费就像是浓缩的胶片,不断地构建了一部宏大的叙事电影。

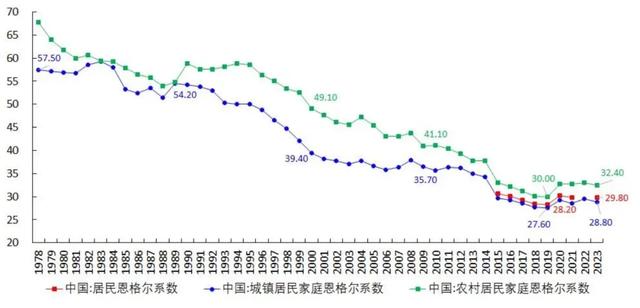

本文想通过中国消费品行业过去40年的变迁,来解读中国消费品行业的当下与未来的发展。笔者通过“需求/行为模型”与大量的调研数据,来洞察这四十年中国消费者行为背后的驱动力,通过恩格尔系数的变化结合马斯洛需求层次理论,探讨行为背后的心理与社会变化。

我既是亲历者,也是见证者,希望通过这一模型剖析消费背后的逻辑和趋势。

本文是《中国消费描述系列文章》的第二篇。

中国消费的变迁每20年为一个周期,每个周期内又分为两个阶段,上半段是探索与奠基,下半段是成熟与跃迁。无论是品牌、商品还是商业模式,都有着鲜明的标志性事件。

而通过前两个消费时代的发展演进,我们不仅能看到历史规律,更能洞察当下——第三消费时代的独特特征。这是新时代的开端,也是成熟社会的标志,人们的行为与需求发生了深刻的变化。

在叙述方式上,力求直白简单,同时借鉴日本消费特征的研究视角,通过案例与数据结合,为中国消费品行业描绘出一幅全景画卷。

第一消费时代(1979-1999)

从匮乏到基本物质满足时代

1979年,中国的改革开放迈出了历史性的第一步,整个国家犹如刚刚苏醒的巨人,在计划经济向市场经济的转型中探索着前进的方向。

彼时,中国的城镇化水平刚刚起步,只有不到两成的人口居住在城市中,绝大多数人依然以农业为生,日复一日地劳作在广袤的田间。

全国的人均GDP不足500元,城乡之间的经济差距清晰地划分了消费的层次——城市中,黑白电视机与永久自行车是少数家庭的奢侈品;而在乡村,温饱问题依然是大多数人生活的核心。

在这个时期,农业改革如涓涓细流,逐渐渗透到中国经济的肌理之中。联产承包责任制让农民第一次看到了劳动成果带来的直接回报,市场逐步打开,集市上出现了更丰富的商品,但整体物资仍显匮乏。

消费者的需求高度聚焦于最基础的生存需求,粮食、布料和生活必需品占据了大部分的开支。整个社会处于“节俭至上”的消费文化中,耐用消费品的购买往往需要通过攒钱来实现,计划性与理性成为主流的消费方式。

1979-1989年

人口数量:1979年约9.8亿,1989年约11.3亿

就业主要人群的受教育程度:以初中及以下为主

城镇人口比例:1979年约19%,1989年约26%

国家的GDP:1979年约4060亿元,1989年约17000亿元

国家的主要经济结构:第一产业占比高,第二产业逐步提升

城镇人均收入:1979年约343元,1989年约1374元

国家经济的主要动力:农业改革、轻工业发展

消费的主要结构:以基本生活需求为主,如食品、衣物

人们的消费需求:满足基本生活需求

人们的消费行为:节俭、计划性强

诞生的主要消费品牌:飞跃、永久自行车、蝴蝶缝纫机

时代的标志性消费事件:彩电、冰箱等家电进入普通家庭

进入1989年至1999年,中国经济在改革开放的推动下迈向更加成熟的阶段。随着外商投资的加速流入和出口导向型经济的建立,中国的GDP在十年间快速增长至近9万亿元,人均收入也提升到了接近6000元的水平。与此同时,城镇化率提升至31%,更多的人开始从农村迁居城市,城市生活逐渐普及。

1989-1999年

人口数量:1999年约12.6亿

就业主要人群的受教育程度:初中及高中比例提高

城镇人口比例:1999年约31%

国家的GDP:1999年约89677亿元

国家的主要经济结构:第二产业占比提高,第三产业开始发展

城镇人均收入:1999年约5854元

国家经济的主要动力:外商投资、出口导向型经济

消费的主要结构:耐用消费品需求增加

人们的消费需求:追求更高品质的生活

人们的消费行为:开始注重品牌,消费观念逐渐开放

诞生的主要消费品牌:海尔、联想、TCL

时代的标志性消费事件:1998年住房制度改革,商品房市场兴起

这个阶段的消费习惯较上一个十年的主要区别:

1. 从满足基本需求转向追求生活品质

2. 开始关注品牌和商品质量

3. 消费观念更加开放,愿意尝试新事物

这一阶段,耐用消费品的需求显著增加。冰箱、洗衣机等家电进入了越来越多的普通家庭,消费者开始从满足基本需求转向追求生活品质。

与此同时,品牌意识逐步增强,像海尔、联想和TCL这样的本土品牌开始在市场上崭露头角。住房制度改革则是这一时期的重要转折点。1998年,商品房市场的兴起,让城市居民的家庭消费更具多样性,也带动了家装和家电等相关行业的蓬勃发展。

第一消费时代(1979-1999)这个时代的人们,行为和需求的层面,以满足“生存”需求为核心,消费者的行为主要集中于目的合理行为(例如购买基本生活必需品)和传统行为(如固定的计划消费习惯)。

但是从1989年后,人们收入有了显著的改观,这一阶段的消费习惯较上一代有了显著变化。

消费者的观念更加开放,愿意尝试新事物,同时对商品质量和品牌的关注度也在提升。从满足基本需求到追求生活品质,中国的消费社会逐渐从以“生存”为核心,迈向更注重个人生活质量和便利性的阶段。

第二消费时代(1999-2019)

小康社会与多元化消费

进入1999年,中国正处于经济飞速发展的浪潮中。经过二十年的改革开放,全国GDP总量已突破8万亿元大关,人均收入大幅提升,越来越多的家庭开始从“生存”转向“生活”。

这个时期,城市化的步伐加快,越来越多的人从农村涌入城市,城镇人口比例从改革初期的不到三成提升到了接近五成,城市的消费氛围也愈加浓厚。

1999年至2008年是中国消费发展的关键时期。随着经济的持续增长,GDP在十年间增长至约31万亿元,城镇化率进一步提升至46%。这一阶段,外资的涌入和出口导向型经济的成功,使沿海地区成为全球制造业的重要基地,工业化的全面推进让商品种类和供应链更加丰富。

与此同时,互联网的崛起也改变了消费者的购物方式。2003年,淘宝的上线标志着中国电商时代的开端,网络购物逐渐成为新兴消费模式,消费者的选择变得更加多样。

消费者的需求在这一阶段发生了明显的转变。品牌意识的增强使得消费者更倾向于选择有质量保障的商品和服务。住房制度改革推动了商品房市场的繁荣,家庭对家电、家具的需求迅速增长。

与此同时,信息消费兴起,服务消费的比重也逐步提升,阿里巴巴、腾讯和百度等企业崭露头角,成为这一时期的重要品牌。

1999-2008年

人口数量:2008年约13.3亿

就业主要人群的受教育程度:高中及大专比例提高

城镇人口比例:2008年约46%

国家的GDP:2008年约314045亿元

国家的主要经济结构:第二产业占主导,第三产业快速发展

城镇人均收入:2008年约15781元

国家经济的主要动力:出口、投资、内需拉动

消费的主要结构:服务消费比重上升,信息消费兴起

人们的消费需求:追求个性化、多元化

人们的消费行为:品牌意识增强,开始网络购物

诞生的主要消费品牌:阿里巴巴、腾讯、百度

时代的标志性消费事件:2003年淘宝网上线,网购兴起

2008年至2019年,中国经济进入了一个更加成熟的阶段,GDP在2019年达到近99万亿元,城镇化率提升至60%。

这一阶段的消费特点更加注重品质和个性化。消费者从单纯的实物购买转向体验式消费,移动支付的普及更是改变了消费方式。“双十一”购物节自2009年创立以来,不断刷新全球购物记录,成为中国数字经济的代表性事件。

2008-2019年

人口数量:2019年约14亿

就业主要人群的受教育程度:大学本科及以上比例显著提高

城镇人口比例:2019年约60%

国家的GDP:2019年约990865亿元

国家的主要经济结构:第三产业占比超过第二产业

城镇人均收入:2019年约42359元

国家经济的主要动力:消费、创新驱动

消费的主要结构:服务消费占比持续提高,新兴消费快速增长

人们的消费需求:追求高品质、个性化、体验式消费

人们的消费行为:线上线下融合消费,移动支付普及

诞生的主要消费品牌:小米、华为、抖音

时代的标志性消费事件:2009年"双十一"购物节创立

这个阶段的消费习惯较上一个十年的主要区别:

1. 消费更加注重个性化和体验

2. 线上消费成为主流,移动支付广泛应用

3. 消费升级,追求品质生活

4. 共享经济兴起,消费方式多元化

小米、华为和抖音等品牌在这一阶段迅速崛起,凭借创新技术和独特的用户体验赢得了市场份额。共享经济兴起,消费者的消费方式更加多元化。从外卖到共享单车,这些服务渗透到日常生活的每个角落。

第二消费时代(1999-2019):随着收入的提升和生活品质的追求,消费行为向价值合理行为转移,逐渐体现“安全”与“爱/归属”的需求。例如消费者注重性价比的商品和品牌,同时在网购与节庆促销中展现出情感驱动的消费特点。

这一阶段的消费本质从“多样化”迈向“品质化”。消费者不仅追求更高质量的产品和服务,也更加注重购物体验和个人感受。线上与线下的深度融合,让消费变得更加便捷与高效,数字化成为推动消费升级的核心动力。

第三消费时代(2019-至今)

丰裕社会与两级分化的消费

2019年,中国经济总量首次突破100万亿元,人均GDP迈过1万美元的门槛。这是一个承前启后的历史节点。伴随经济转型和生活水平的全面提升,中国正式步入丰裕社会。

2019-2023年(疫情时期)

人口数量:2023年约14.1亿

就业主要人群的受教育程度:本科及研究生比例进一步提高

城镇人口比例:2023年约65%

国家的GDP:2023年约1210207亿元

国家的主要经济结构:第三产业占比进一步提高,数字经济快速发展

城镇人均收入:2023年约49283元

国家经济的主要动力:内需驱动、科技创新

消费的主要结构:健康消费、智能消费占比提升

人们的消费需求:注重健康、安全、智能化

人们的消费行为:线上消费进一步普及,宅经济兴起

诞生的主要消费品牌:拼多多、美团、字节跳动

时代的标志性消费事件:直播带货成为新型消费模式

然而,这一时期的消费市场在疫情的冲击下经历了显著的变化。疫情时期的消费市场呈现出两极分化的趋势。

一方面,人们更加注重质价比,消费者对价格敏感度上升,拼多多等平台通过“低价+高效”的模式迅速扩张;另一方面,情绪性消费在某些领域爆发式增长,直播带货成为标志性的消费现象。

从“李佳琦”到无数中小主播的崛起,消费者通过直播间获取的不仅是商品,还有互动的乐趣与社群的归属感。这种新型消费模式不仅满足了即时购物的需求,也为宅经济提供了强有力的支撑。

与此同时,场景性消费和多元消费逐渐成为主流。消费者的需求从单一的商品功能转向更复杂的场景体验。以美团和字节跳动为代表的平台,整合了餐饮、娱乐、购物等多种服务,构建出更加完整的消费生态系统。智能化和健康消费也在疫情期间迅速普及,智能家居、可穿戴设备以及线上健康管理服务大受欢迎,进一步提升了消费者对生活质量的追求。

2023年后(后疫情时代)

人口数量:预计保持稳定或略有下降

就业主要人群的受教育程度:高等教育普及率进一步提高

城镇人口比例:预计将达到70%以上

国家的GDP:预计将继续稳步增长

国家的主要经济结构:数字经济、绿色经济占比提升

城镇人均收入:预计将持续增长

国家经济的主要动力:创新驱动、高质量发展

消费的主要结构:高品质服务消费、文化消费比重上升

人们的消费需求:追求可持续、环保、高品质生活

人们的消费行为:智能化、个性化消费成为主流

诞生的主要消费品牌:新能源、人工智能、生物科技领域的品牌

时代的标志性消费事件:元宇宙消费、虚拟现实体验消费兴起

这个阶段的消费习惯较前5年前的主要区别:

1. 更加注重健康、环保和可持续发展

2. 智能化、数字化消费成为常态

3. 追求高品质精神文化消费

4. 个性化定制消费需求增加

5. 跨界融合消费体验受到青睐

疫情后,随着内需驱动和科技创新成为国家经济的主要动力,消费市场逐步迈入新的发展阶段。数字经济的快速发展为消费者提供了更加个性化的服务,推荐算法和人工智能技术让购物体验更贴合个人需求。拼多多、美团和字节跳动等品牌,凭借技术与场景的创新,成为这一时期的代表。

第三消费时代(2019-2039):这是一个丰裕社会中的消费时代,人们的需求迈向“尊重”和“自我实现”。消费者行为更加情感化、智能化,并注重品牌的社会责任与可持续性。

当前的消费市场呈现出几大鲜明特征:

1. 质价比与情绪消费并存:消费者在大宗商品上更注重性价比,而在娱乐、社交等领域,则愿意为情感体验买单。

2. 场景化与多元化:无论是线上的便利还是线下的沉浸式体验,消费场景更加多元,满足了不同层次的需求。

3. 智能化与生态化:绿色消费和智能化服务成为主流,消费者在选择商品时更加注重环保责任和社会价值。

这一阶段的消费行为,不仅反映了疫情对消费观念的冲击,也标志着中国消费者在多变环境中重新寻找生活的意义。未来,随着数字技术与消费生态的进一步融合,中国的消费市场将继续展现出强大的活力与适应力。

写在最后

中国的人均收入在过去的四十年是一个不断增加,恩格尔系数不断降低的过程,这意味着中国的老百姓在有一个很强烈的认知,认为生活都是在一天一天的变好,直到了疫情的出现,让中国的消费者开始真正的审视自己的消费行为,开始为自己的未来去做规划,去理性的看待消费。

但是从发展的角度,中日之间的消费比较,中国在消费潜力上,仍然有较大的空间,所以中国的消费品企业,也不用太过于焦虑,而是要真正地理解第三消费时代的消费者消费的逻辑与变化。

从历史发展周期来看,本来是2029年才出现的较大的消费观转变,但是因为疫情,以及疫情后的收入锐减,让消费观念提前了5年左右成熟,让中国的消费品企业措手不及,但是不论怎么变化,大的趋势不会有短时间改变,下一篇,笔者将会深度探讨,在第三消费时代下,消费者的消费需求变化。