名将如林的湘军集团里,曾国藩却最终将衣钵传给了非湖南籍的李鸿章。这一反常背后,实际是三方面的因素共同作用的结果。而这三方面的因素,恰是李鸿章在曾国藩眼里的三大优点。

第一:李鸿章是曾国藩众多弟子、幕僚中,最讲情义的一个。

曾国藩的为人处世深受湖南学风的影响,遇到事情第一是讲原则和道义。而李鸿章出生在安徽合肥,属于皖北地区,此地历来被称为草莽之地。一方水土养一方人,李鸿章深受皖北底层文化影响,遇到事情,首先讲的就是哥们义气。

按理,曾国藩应当会特别反感遇到事情哥们义气之人。可事实却恰恰相反,为何?因为曾国藩也是人,他比谁都清楚,真正到了遇到事的时候,还非就只有讲哥们义气的人,才能起作用。

咸丰十年八月,即1860年8月,太平军直扑安徽门户徽州。此时正奉命打压太平军的曾国藩派了幕僚李元度前去防守。结果,城未破,李元度就只身仓惶逃跑了。

曾国藩一怒之下,决定亲拟奏折,“将李元度革职处理”。曾国藩当时八成是气糊涂了,又或者是想要“杀鸡儆猴”,所以,他完全不顾李元度是自己生死之交的情分,坚决要严处他“以示惩儆”。

曾国藩的这一举动遭到了幕僚的一致反对,反对最厉害的正是李鸿章。李鸿章反对他理由简单干脆:李元度是你的患难之交,你不能下狠手。为了拒绝给曾国藩拟稿,他不仅坚决反对,还直接带着一群幕僚前来替李元度求情。

曾国藩很无奈,他坚决认为若不惩治李元度,以后城未破而先逃的事情会层出不穷。李鸿章着急之下竟然对着李鸿章大喊,说:你派李元度去守徽州,本就是用人不当,你也应该受罚。

曾国藩众多幕僚里,头一个敢和他如此对着干的就是李鸿章了,曾国藩自然不高兴,他当即表示:没事,你不写,我自己写。李鸿章见曾国藩听不进自己的建议,居然直接决定告辞,一走了之。

当然,李鸿章选择在这种时候离开,有部分原因是徽州失守后,太平天国直奔曾国藩所在的祁门老营,曾国藩处境危险。

但无论如何,李鸿章是以为李元度鸣不平的名义和曾国藩冲突,且真的负气出走了。这种种,在让曾国藩反思的同时,也对李鸿章多了几分好感。曾国藩在心里认定:李鸿章不仅有个性,而且非常讲义气。

讲义气,往往意味着靠得住。也是基于这种认知,后来李鸿章掌管淮军后,曾国荃久攻天京(金陵)不下,朝廷派李鸿章前来帮忙时,曾国藩才敢请求他不要前来,让曾国荃得到攻下天京的首功。

在当时的情况下,朝廷已经下令让李鸿章前去攻天京,明显是让李鸿章去抢头功。而这个结果,是曾国荃和曾国藩最不愿见到的。换了别人,他们早就迫不及待地入了天京,可李鸿章却为了让自己不抢头功,一边软磨硬抗,甚至装病来应付朝廷,致使拖延会攻金陵达数月之久。

事后,曾国荃攻下天津,李鸿章前来拜会,曾国藩亲自出城到下关迎接,李鸿章要行大礼时,曾国藩上前用手挽起他说:“我兄弟的这点薄面全赖你成全啊”。其感激之情,是溢于言表。

曾国藩、曾国荃与曾纪泽

李鸿章对曾国藩一直相当讲义气,即便淮军出征苏南,饷项非常紧张的情况下,他也仍会一个月左右凑走六万两送到曾国藩军营。

李鸿章的讲义气特性,让曾国藩对他满怀感激的同时,也认定:一旦他继承自己衣钵,他不仅不会忘恩负义,还极有可能能最大助力地帮助自己和家族。如此,将衣钵传给李鸿章,自然成了首选。

曾国藩将衣钵传给李鸿章的第二个原因是:李鸿章身上,有曾国藩没有的两大优点。

曾国藩最大的特点是笨拙,他的成就几乎全是后天而来,他连考个秀才都用了七次。相比之下,李鸿章则是天才型选手,他17岁考中秀才,21岁中举人,24岁中进士,27岁授翰林院编修。

曾国藩的笨拙特性,让他对天才属性的李鸿章格外看重,他断定李鸿章是可以超越自己的存在。所以,李鸿章成为他的幕僚后,他一直悉心栽培,唯恐浪费了人才。

曾国藩除了天性笨拙外,还有一个特性,即做事极其谨慎。曾国藩要做一个决定前,往往会思量很长时间。这种性格,注定他们在面临大事时会举棋不定。

曾国藩曾因为自己的这一特性,而误了不少事。相比之下,李鸿章则天生果敢,他总是能一眼看出大局的关键所在。曾国藩无数次举棋不定时,都是李鸿章给的建议。

咸丰十年,即1860年,太平军为了解安庆之围,沿江西上,展开了第二次西征。曾国藩早已看出,太平军试想把湘军从安庆调开,而攻打武汉。

可在曾国藩看来,安庆很重要,武汉也非常重要啊。所以,曾国藩一直在考虑究竟要不要救武汉。当年五月初五,曾国藩甚至为了救不救武汉的事,和名将李续宜谈论思考了四个小时。

可思考四个小时的结果,依旧是没有结果。很显然,对于曾国藩而言,他此时面临的是人生的一个重大危机。

当天下午,李鸿章参与讨论,他仅仅几句话,就让曾国藩下定决心“不撤安庆之围”。李鸿章简单几句话就让曾国藩下定决心做出正确决定,自然是因为,李鸿章的话每一句都切中了关键点。

后来,在北援事件中,第二次鸦片战争爆发,英法联军不断取胜,咸丰皇帝仓惶出逃承德,皇帝下令让曾国藩率军赴京。曾国藩接到命令再次举棋不定时,也是李鸿章提出了重要建议,这个建议的内容是:用“拖”字诀,拖以待变。

曾国藩听从李鸿章的建议用了拖字诀后,八国联军就攻入了北京城。不久,在恭亲王奕䜣的主持下达成和议,八国联军退回天津。如此一来,曾国藩便没有必要北上了。

李鸿章之所以总能在关键时刻给曾国藩正确建议,与他的果敢特性是分不开的。曾国藩最缺的就是果敢,他非常钦佩李鸿章,李鸿章在幕府时间越长,便也越受曾国藩器重。曾国藩后来将衣钵传给李鸿章,离不开其果敢性格的加持。

曾国藩将衣钵传给李鸿章的第三个原因是:李鸿章是他最早的入门弟子,是真正意义上的门生长。

李鸿章拜入曾国藩门下的时间是1845年,当年曾国藩34岁,李鸿章22岁。在这更早之前一年,李鸿章参加顺天府乡试时,曾在曾国藩宅邸接受补习教导。这年,李鸿章考中了84名举人。

相比曾国藩的其他门生,李鸿章不仅是最早的,而且他在入到曾国藩门下时,还是一个真正的素人,仅仅考中了秀才而已。

更为重要的是,李鸿章和曾国藩之间,还有一个世交的关系。曾国藩和李鸿章的父亲李文安是同一年的进士。

曾国藩中进士时已经年岁不小,可李文安中进士时,居然比曾国藩大了10岁。原来,这李文安从小身体弱,同龄人考上秀才了,他还在读《四书》,他是完全靠努力才考中进士。这样的人,和曾国藩完全是同类人,他们成为朋友自然也是情理之中。

李文安自知资质平庸、身体一般,于是,在遇见曾国藩后,他早早地将自己的两个儿子,即李瀚章、李鸿章都送到了曾国藩门下,请他帮忙教导两个儿子。

李瀚章与李鸿章

有了这层渊源,曾国藩对待李鸿章自是与其他人不同。而李鸿章也因为父亲的这层关系,在父亲死后,甚至多多少少将曾国藩当成父亲看待。他模仿曾国藩的为人处世、生活习惯,还对他极其敬重,遇到困惑时,他也会第一时间和曾国藩写信求助。

李鸿章喜欢吹牛,可唯独在曾国藩面前,他从不吹牛,这也是李鸿章对曾国藩格外敬重的一个体现。

人和人的感情从来是相互的,李鸿章对曾国藩感情深厚,曾国藩对李鸿章也与其他弟子不同。李鸿章以年家子身份受业投帖拜在曾国藩门下后,曾国藩早晚教他读书,且总是耐心地给他讲解义理之学。

李鸿章喜欢睡早床,为了改掉他的这个恶习,曾国藩强制要求他每日六点必须和他坐在一桌同吃早餐。这般苛刻的要求,李鸿章一开始做不到,曾国藩于是使了绝招,他宣布:李鸿章不上桌,大家伙就不动筷子。无奈之下,李鸿章只得日日早起,并慢慢养成了习惯,且终生受益。

因为是最早的弟子的缘故,曾国藩对李鸿章的感情比普通弟子更深厚。他对李鸿章态度,也与自己成名后前来投奔的人,完全不一样。

李鸿章是曾国藩最早弟子的事实,也成为了曾国藩后来将李鸿章定为衣钵传承人的因素之一。

曾国藩将衣钵传给李鸿章,还与李鸿章的忠君思想、外交理念等等都和曾国藩雷同有关。曾国藩确定:将衣钵传给李鸿章,对自己对大清都是有利的。

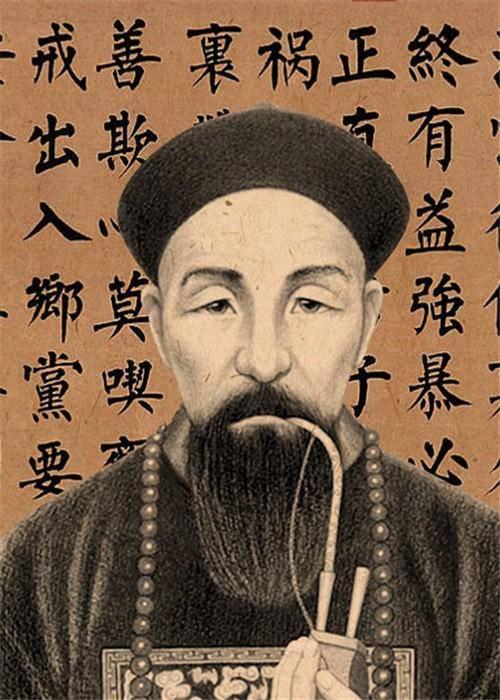

李鸿章

综上,曾国藩在众多湘军将领中,选中非湘军的李鸿章为接班人,实是他深思熟虑后的结果。曾国藩与李鸿章后期虽一直有利益冲突,却始终未曾撕破脸,这足以证明,曾国藩当日的选择,是正确的。