中国的文明史长达5000多年,但当前年份仅为2022年,那么剩余的3000年去了哪里?

我们常常翻看日历,熟悉农历和阳历的区别,但很少有人真正了解“公元”这个概念的含义及其划分方式。更别提公元元年时,中国正处于哪个历史时期了。

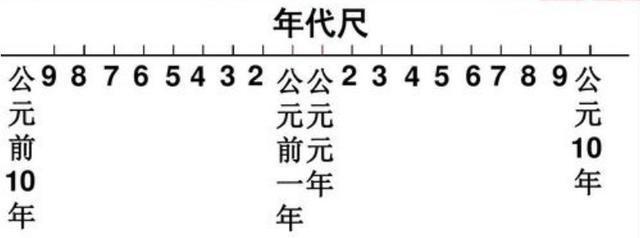

当前我们所处的年份是公元2022年,这种纪年方式将历史划分为两个主要阶段:公元前和公元后。那么,这两个时期是如何界定的?实际上,这种划分源于西方基督教传统,以耶稣基督的诞生为分界点。耶稣出生前的时期被称为公元前,英文缩写为B.C.,意为"基督之前";而耶稣出生后的时期则称为公元后,英文缩写为A.D.,源自拉丁语"Anno Domini",意为"主的年份"。这种纪年方式由6世纪的修士狄奥尼修斯·埃克西古斯提出,后来被广泛采用。值得注意的是,公元元年并非从零开始,而是直接从公元前1年过渡到公元1年。这种纪年法虽然源自宗教背景,但如今已成为国际通用的历史纪年标准,为历史研究和年代定位提供了统一的时间框架。

【传统纪年法】

以秦朝为例,根据历史记载,这个王朝的存续时间是从公元前221年开始,到公元前207年结束。从史料中我们可以清晰地了解到,秦朝统治中国的时间仅有短短的14年。作为一个重要的历史时期,秦朝虽然存在时间不长,但它在中国的历史发展进程中却扮演了关键角色。

秦朝之后是汉朝,汉朝从公元前202年持续到公元220年。接着是唐朝,唐朝的统治时期从公元618年到907年。

从历史时间线来看,秦朝在公元前就已终结,而汉朝则横跨了公元前和公元后两个时期。对于公元后的年份,我们通常省略"公元后"的说法,直接以年份称呼。这种时间表述方式反映了我国历史纪年的演变过程,也体现了人们对时间概念认知的逐步简化。值得注意的是,这种纪年方式至今仍在沿用,成为我们记录历史事件的重要标准。

在中国历史中,人们常用朝代和皇帝来标记时间。这种记法很常见。举例来说,清朝从1636年持续到1912年,但当时的人们会使用皇帝的年号来记录年份,比如顺治二年或康熙十三年。

1912年清朝覆灭后,中国进入了民国时代。新成立的民国政府决定采用国际通行的公历作为国家官方历法。这一举措标志着中国在时间计量体系上与国际接轨,开启了现代化进程的重要一步。

在过去的习惯中,人们依然沿用民国纪年法。当时,我们党的成员在信件末尾标注日期时,通常会写成民国十三年、十六年这样的格式。

1949年中华人民共和国成立之际,中国人民政治协商会议第一届全体会议作出重要决定,正式采用国际通用的公历纪年制度。这一举措不仅标志着中国在历法体系上与国际社会接轨,更为重要的是,它极大地便利了我国与世界各国在各领域的交流与合作。随着公历的推行,中国在国际事务中的参与度显著提升,与全球的联系也日益紧密。这一历法改革不仅体现了中国融入国际社会的决心,也为后续的对外开放奠定了重要基础。

早在四千多年前,中国就已经有了自己的历法体系。这套古老的历法系统,其起源可以追溯到传说中的黄帝时代。作为中华文明的重要组成部分,这种历法从黄帝纪年起,一直延续至今,见证了中国悠久的历史文化传承。这种历法的出现,不仅体现了古代中国人民对天文规律的观察和总结,也为后世的时间计算和社会生活提供了重要依据。

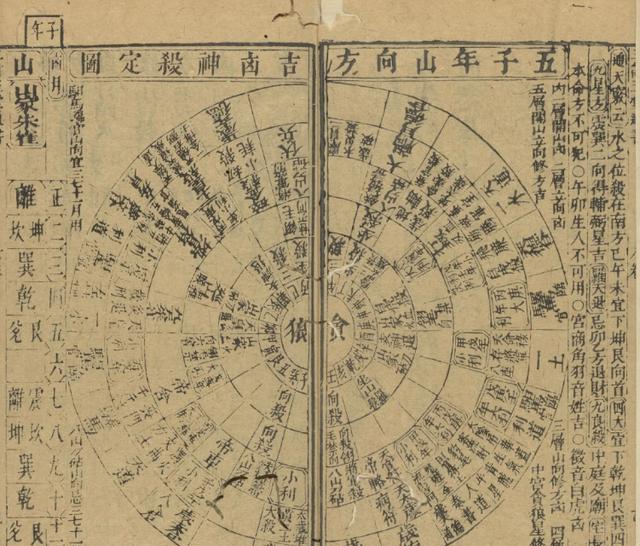

公元前2697年标志着黄帝纪年的开始。纪年系统是用来标识年份的命名方式,常见的纪年方法包括以帝王统治时期为基准的帝王纪年、以木星运行周期为依据的岁星纪年,以及采用天干地支组合的干支纪年。这些不同的纪年体系各有特点,共同构成了古代中国记录时间的基本框架。

顺治和康熙时期的年份计算方式,采用的是皇帝纪年法。这种方法基于每位皇帝登基时的年号及其在位时间来确定年份。简单来说,就是根据皇帝的统治时期来标记年份,比如顺治元年就是顺治皇帝刚登基的那一年,康熙元年则是康熙皇帝开始执政的第一年。这种纪年方式在古代中国非常普遍,用于记录历史事件和年份。

天干地支是中国古代的一种循环历法系统,由十个天干和十二地支组合而成。这套系统以60年为一个完整周期,每年由特定的天干地支组合来标记。每当立春时节到来,就标志着新一年的开始。这种纪年方式体现了古人观察自然规律、计算时间的智慧,至今仍在中国传统文化中占有重要地位。

六十年构成一个完整的循环周期,这就是我们常说的“一甲子”的由来。

为了避免时间记录上的混淆,人们更倾向于采用帝王纪年法。以康熙帝登基为例,那一年被定为康熙元年,对应公历为1662年。这种做法与黄帝纪年类似,都是为了确保时间记录的清晰和统一。

从干支纪年的角度来看2022年,需要将其转换为第几个甲子的第几年,这种表达方式显得繁琐且不实用。相比之下,帝王纪年法则更为简洁明了,便于日常使用和记忆。因此,在历史记载和时间表述上,帝王纪年法往往更具优势。

【统一使用西方公历】

自从全球普遍使用公元纪年法后,时间线的整理和历史事件的排列变得更加直观和系统化。公元纪年,通常被称为公历,起源于西方,其基础是基督教的纪年体系,即以耶稣基督的诞生作为纪年的起点。

这套历法诞生于公元6世纪,最初由意大利学者里利乌斯构思提出。后来,在教皇格列高利十三世的推动下,这套历法正式被采纳并开始实施。

公元1年标志着耶稣的出生,这一事件成为基督教徒纪年的起点。耶稣降生前的时期则被定义为公元前。

自我国采用公历纪年后,通过逆向推算确定了古代帝王的统治年份对应的公历时间。这种纪年方式的历史追溯,最早可以追溯到汉朝时期,自此开启了我国历史与公元纪年的对应关系。

汉朝在公元前202年建立,到了公元1年,当时的皇帝是汉平帝刘衎。他的年号是元始,按照皇帝纪年法,公元1年正好是元始元年。

汉平帝还是个孩子时就继承了皇位,当时朝政大权实际掌握在王莽手中。因此,汉平帝成为了西汉王朝的末代君主。他去世后,王莽趁机夺取了政权,自立为帝,建立了新朝。

汉平帝继位后的第二年,王莽就着手改革历法,重新制定纪年体系。这个时间点恰好与西方耶稣纪年的起始年份一致,这种时间上的同步性确实让人感到意外。历史往往会出现一些意想不到的巧合,这个纪年时间的重叠就是其中之一。王莽的这次历法改革,不仅在中国历史上留下了印记,还无意中与西方的纪年体系产生了关联,这在当时恐怕是谁也预料不到的。

最初,公元纪年法并未在全球范围内广泛采用,仅在少数欧洲国家间流通。随着国际交往日益频繁,这种历法体系逐渐被更多地区接受,最终演变为当今世界通行的主要纪年方式。

中国古代的历法体系虽然繁琐,但精度极高,至今仍展现出我们祖先的非凡智慧。直到民国时期,为了与国际标准保持一致,中国才正式采用了公元纪年法。这一转变体现了中国在保持传统的同时,积极融入全球化的进程。

这个日历系统,本质上就是个计时工具,真要想掌握节气变化,还得依赖古人传下来的智慧。

全球采用公元纪年法的原因显而易见。这种计时方式源于基督教文化背景,现已成为国际通行的标准。它简化了跨国交流,避免了不同历法之间的换算困扰。公元纪年法以耶稣诞生为起点,虽然带有宗教色彩,但已演变为中立的时间计量工具。其普及得益于西方文明在近代的强势地位,以及全球化进程中的统一需求。这种纪年法简洁明了,便于历史事件的定位与比较,满足了现代社会对时间统一标准的要求。

首先,它非常容易使用,不像干支纪年那样复杂,需要观察天体并进行复杂的计算。

其次,西方列强凭借其先发优势,在全球范围内建立殖民体系,从而将其文化传播至世界各地。

新中国成立后,国家在推行公历的同时,也传承了中华先民的历法智慧,保留了农历这一传统历法体系。在这一制度安排下,所有重要的传统节日,如春节、端午、中秋等,仍然按照农历的日期来确定和庆祝。这种双历法并行的做法,既顺应了国际通行的公历体系,又延续了中华民族数千年的文化传统,体现了对传统文化的尊重与保护。通过这种方式,中国的历法体系既保持了与国际接轨的现代性,又维系了传统文化的连续性,实现了传统与现代的有机结合。