鹭客社:守望共同的尘世故乡

如果您满意于下面的图文,请让更多的人关注“鹭客社”

文 /林鸿东前天,我重访马巷城隍庙,距上次探访,弹指九年。

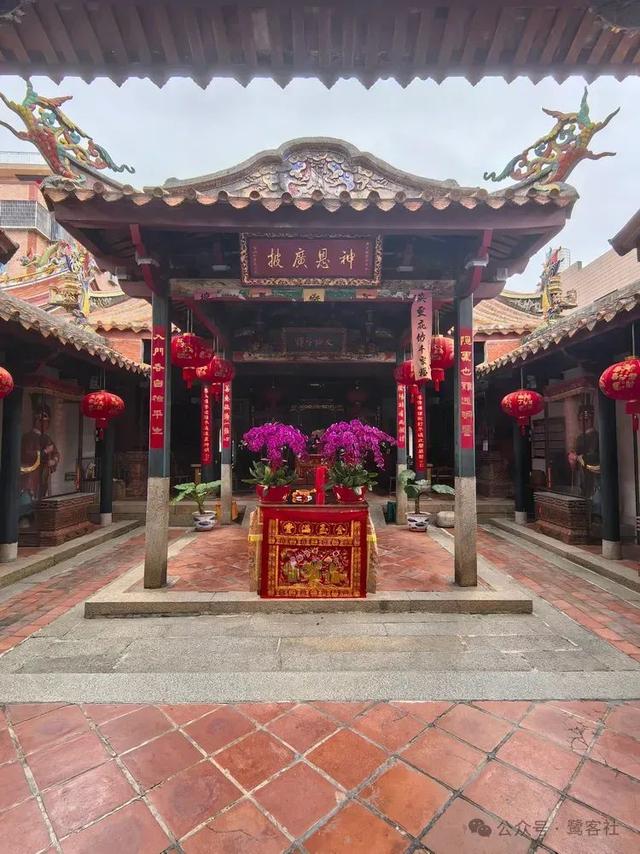

文 /林鸿东前天,我重访马巷城隍庙,距上次探访,弹指九年。城隍庙是马巷文脉之地,是马巷人乡愁之地。其现存的庙宇群,规模宏大,不只是城隍庙,还包括文武庙、观音堂、福德宫、龙王宫等。城隍庙与武庙始建于清乾隆四十年(1775年),原址位于“孔沟上路头”。嘉庆十二年(1807年),广东顺德籍的马巷通判温凤韶带头捐款,迁建城隍庙与武庙于卧龙边(今址),并补建了文庙。

碑记原碑,收藏在同安博物馆,城隍庙此碑,是仿旧的。《重建马巷庙宇记》全文共一千六百多字,透露出了两百多年前关于城隍庙的一段颇为重要的历史记忆。一是马巷城隍庙的迁建与朱熹的预言有关。正如记中所述,朱熹在同安任主簿时,曾东游马家巷,并预言说:“此地后来通利之所。”然而,到了清朝康熙时期,马巷虽然确实演变成烟火万家的泉南都会,且还进驻了通判衙署。对于本地的马巷人来说,却是通而无利,“乃巷之人未見其利”。有识之士(其实就是一些看重风水的马巷文人),认为这是因为城隍庙与武庙布局不合理与通判衙署太过接近导致。这种观点获得了本来就“深通地理“的新上任的马巷通判温凤韶的强烈共鸣。于是,为官有古贤之风的温凤韶带头发起了捐款迁建城隍庙、补建文庙的行动。二是马巷城隍庙建成后成为推行朱熹理学的重要场所。城隍庙建成后,温凤韶把城隍庙南侧护厝开辟成书斋,让马巷学子可以在此安心读书。温凤韶本人在政务之余,也常常到衙署对面的书斋与儒师们在此讲学论经。马巷文风因此大兴。清嘉庆戊辰年(1808年)以后,科举考试中举的人络绎不绝,每次考试被录取的人数也比往年多,这就是记中所称的:”科宴鹿鸣者相继而起,每案掇芹香者又多于昔年”。这就是广东顺德人温凤韶的远见卓识。

看了碑记前半部,会误以为温凤韶迁建城隍庙只是简单的风水动机,等读到后半部时,我不由肃然起敬,明白他竟然是隐藏着极为深刻的教化意图。这种以营造环境为目的的教化意思,其实是一种富有儒教色彩的大风水概念。温凤韶其实是希图用朱子的教育理念对当时的马巷人民性进行一个彻底的改造。正因如此,工程竣工后,温凤韶在庙宇后种下了七棵榕树,称它们为“召公棠”。我想,当年这七株榕树破土之日,就是马巷满城士子听见文明拔节声响的时刻。在二百多年前,在马巷一处名为卧龙边的红砖厝建筑群里,在一种庙学合一的奇异格局里,书生们的吟诵与城隍庙的晨钟暮鼓水乳交融,沙弥的梵唱竟暗合着《大学》的节律。这哪里是简单的土木工程?分明是用砖石木梁写就的理学长卷。

迁建城隍庙,只是温凤韶执政为民的一个切入点,他的真实意图是:“以理阴佐乎理阳,以文治兼乎武治”。也就是,兴贤劝学、乐育英才,兴建马巷文脉之地,整肃地方愚顽势力,运用信仰与文治的文教理念,驱动马巷的社会发展。对于深谙地理之道的温凤韶来说,真正的地理之道不在罗盘金针,而在疏通文脉以利生民。心灵的通达,人才的培养,文化的兴盛,才是他心目中“一通百通,一利百利”的关键一通、关键一利,才是马巷之地通而能利的关键要害。

读着古碑记,不知不觉,凉意渐消。温凤韶忧心忡忡,焦虑于政务的形象,跨越两百多年的时光,在我的面前渐渐丰满真切起来。我仿佛还能看见他当年在城隍庙学斋里引经据典,侃侃而谈的样子。他的作为,与一生孜孜奔走于书院教育,亲手创办了众多书院的朱子,又何其的相似。

临走前,我特意到武庙后一向寂静的文庙,拜谒了朱子像。如果他还活着,我很想问他一声,马巷已经通利否?

LOOKERS 鹭客社 守望共同的尘世故乡

本篇图文均为原创,版权归原创作者所有,欢迎转发、群发给你的朋友,欢迎分享到朋友圈。但未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像、撰写论文等任何使用。如需转载,请通过公众号后台申请。