随着北约组织,尤其是美国的主导,将俄罗斯推向国际孤立,有关中俄可能结盟的猜测逐渐升温,这一话题的讨论愈发激烈,成为国际关注的焦点。

核心缘由在于,当美国力图推动全球对俄罗斯实施孤立之际,中国作出了维持与俄罗斯正常贸易往来的决定,坚守了这一立场。

这一决策本质上极为平常且合乎逻辑,然而,却被某些别有用心之人蓄意扭曲,视其为中俄可能结盟的预兆,实乃误导之谈。

事实上,我国外交一贯秉持不结盟原则,因此,所谓中国欲与某国结盟的说法纯属谣言,毫无根据。我们始终坚持独立自主的外交路线,不会轻易与任何国家结盟。

诚然,历史上俄罗斯曾是中国最可靠的伙伴,但这并不等同于说俄罗斯就必然是中国最佳的盟友。盟友的选择需基于多方考量,历史友谊只是其中一环。

中国在过往与俄罗斯接近结盟的尝试中历经挫折,鉴于此,国家确立了不结盟的外交方针,视之为维护国家利益的最佳策略。

中俄两国之间,历史纠葛错综复杂,究竟蕴藏着怎样的情感交织与过往恩怨?让我们一同探寻这段关系背后的故事。

提及我国与俄罗斯的历史结盟,首要追溯至清政府时期,那时与沙皇俄国建立了首次同盟关系。这一结盟标志着两国历史上的一段特殊合作篇章。

此次结盟源于大清沦为半殖民地半封建社会的时代背景,彼时,世界列强凭借强大的军事实力,以坚船利炮为武器,强行打破了清政府长期推行的闭关锁国政策。

在此之前,日本曾长时间模仿中国,但随后被美国强行拓宽了视野。这一转变激发了其快速发展,日本从此势不可挡,迅速崛起为新兴列强中的一员。

受军国主义与殖民主义观念影响的日本,首先将目光投向了邻近的庞大邻邦,视其为不可忽视的存在,心中盘算着如何应对这一近在眼前的强大对手。

晚清政府虽已腐朽,然而其掌控的地域仍旧辽阔,自然资源颇为充裕。这在日本的视野里,无异于一块诱人的肥美之地,满溢着无尽的利益诱惑。

1894年,一场名为甲午中日战争的冲突爆发,其起因在于日本的侵略行径。彼时,清政府因长期闭关锁国,国力衰退,民生凋敝,处于积贫积弱之境,无力有效抵御外侮。

在武器装备力量对比悬殊的情况下,大清未能迎来火药技术的全球性革新,因此遭受重创,战局以惨败告终。

战后,清朝无奈与日本缔结了不公正协议,不仅要承受沉重的经济赔偿负担,还被迫将辽东半岛的领土权益转让给日本,国家尊严与利益遭受重创。

在大清帝国动荡不安之际,俄国与德国、法国竟联手向日本发难,施加强大压力,迫使其放弃对辽东半岛的占领,要求归还该领土。

此刻,大清帝国尚未察觉到,一场由沙俄与德法两国暗中勾结、精心策划的阴谋正悄然酝酿。这场阴谋的深层次动机与布局,对于大清而言,仍隐藏在未知的迷雾之中。

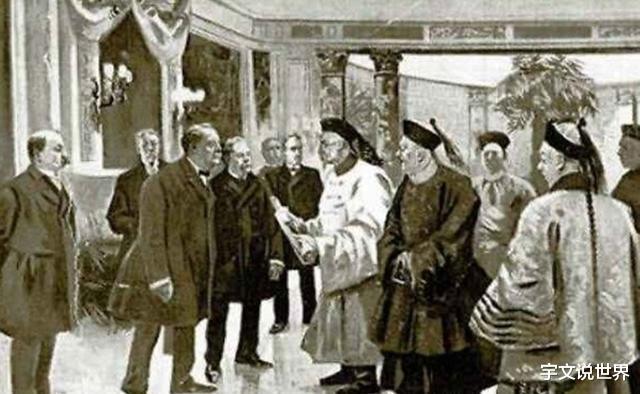

1896年,俄国沙皇致函李鸿章,商讨清俄结盟之可能,同时郑重声明欲在中国领土上建造铁路。该铁路实则旨在战时为俄国快速驰援盟友提供便利,其真实意图不言而喻。

面对大清岌岌可危的局势,李鸿章不暇多想,迅速接纳了沙皇慷慨的援助,毅然在结盟文书上署上了大清的名号,以示两国结盟之决心。

签订盟约之后,沙皇俄国的真实面目逐渐显露,它不再隐藏其如狼似虎的本质,彻底撕下了伪装成羊的温顺面纱。

他们诱导大清王朝缔结盟约,意在远东区域构建专属舰队与军事据点,借此拓展沙俄的势力范围,让其影响力触及更远的地域。

随即,沙俄不顾一切,强行租借了旅顺与大连,同时单方面废止了与大清王朝签订的《御敌互助条约》,公然违背了先前的盟约精神。

不久后,沙皇俄国这一昔日大清的盟友,竟转变为八国联军的主力,侵华战争告终时,其侵占了中国约310万平方公里的领土,且这部分领土迄今仍未归还中国。

这是中国与俄罗斯历史上的首次结盟尝试,然而,结局却是不幸的,国土最终被俄罗斯侵占,为这段联盟画上了不圆满的句号。

二战硝烟散去后,蒋介石与斯大林携手,促成了新的联盟,其标志为双方签署的《中苏友好同盟条约》,这一条约成为了两国结盟的又一重要里程碑。

值得一提的是,就在日本宣告无条件投降前夕,该条约的签署仪式悄然举行,时间恰好定格在前一夜,这一安排无疑赋予了这份条约特殊的历史意义。

当时,中国抗日斗争已取得显著成效,看似无需外力援助。那么,蒋介石为何还要采取此举呢?这一行动背后的动机引人深思。

众人难忘历史书中那张经典合照,展现了罗斯福、丘吉尔与斯大林三位领袖的齐聚一堂,这一幕发生在雅尔塔这个小镇。三位巨头同框的瞬间,被镜头永久定格,成为了历史上的重要记忆。

英美苏三国作为世界反法西斯联盟的重要成员,均为大国之列,中国同样身居此列。然而,在这张具有象征意义的照片上,却唯独缺少了代表中国的蒋介石的身影。

这验证了一个现实:国力孱弱者外交艰难。彼时,英美苏三国凭借雄厚实力备受瞩目。尽管中国在抗击法西斯战争中功勋卓著,但因国力衰弱,这三国巨头并未考虑将中国纳入其核心圈层。

故而,在缺少中国代表参与的情形下,雅尔塔小镇上的三位领袖仍擅自对中国的主权利益进行了划分,确立了相关决议。

在此盟约中,苏联无疑成为了最大获益方。蒋介石之所以会签署这份近乎不平等的盟约,实则源于斯大林的强势压迫,使他不得不做出这一抉择。

中国始终坚持独立自主的和平外交政策,走和平发展道路。在二战中,中国为反法西斯战争做出了巨大贡献,但并未寻求与任何大国的对抗。如今,中国更致力于与各国建立友好合作关系,共同推动世界和平与发展。面对挑战,我们选择以智慧和勇气应对,而非盲目对抗或妥协。

最终,中国被迫认可了苏联在中国东北地区所享有的部分主权权益,并且,除此之外,还不得不举行了一场关于外蒙古是否独立的公民投票。

此次公投的结果实则由苏联暗中操控,导致最终赞成外蒙古独立的投票占比惊人,达到了97.8%的高位。

因此,中俄之间的第二次结盟最终落下帷幕,其结果是苏联占领了我国东北地区,而我国也不得不遗憾地失去了外蒙古的控制权,这一历史事件标志着两国关系的复杂转折。

此次事件促使我国深切体悟到弱国在外交上的无力,明白实力决定话语权的真谛。新中国成立后,国家迅速摆脱往昔困境,以惊人的速度蓬勃发展,展现出全新面貌。

在此关键时刻,中俄两国达成了第三次结盟的历史性决策。这一结盟标志着两国关系的进一步深化,体现了双方共同应对国际挑战、维护地区稳定的坚定决心。

建国初期,我国外交确立了三大方针:实行“另起炉灶”,明确“一边倒”立场,并秉持“打扫干净屋子再请客”的理念,以此为基础开展对外交往,确保国家利益的独立与自主。

新中国的成立,标志着彻底摒弃过往不平等条约的决心。唯有当这些历史遗留问题得到全面解决,新中国才会考虑与相关国家建立外交关系,开启合作新篇章。

苏联迅速采取行动,随即向毛主席发出访问邀请。在会晤期间,双方达成共识,签署了旨在加强友好与合作的《中苏友好同盟互助条约》。

此次结盟堪称三次合作中双方地位最均衡的一次,苏联承诺,该盟约生效后,将归还之前占领的中东铁路、旅顺及大连等地,并明确表示将在中国首个五年计划期间提供重要支持。

然而,斯大林逝世后,苏联政局变动,权柄转至赫鲁晓夫之手。这位继任者出人意料地提议,要求中国设立联合舰队及长波电台,局势由此生变。

在中国海军初露锋芒之际,若接纳与苏联共建联合舰队的提议,无异于将海军的决策大权全然交付外方,这等同于把国家的海岸防线无条件让出,风险极大。

中国明确拒绝后,赫鲁晓夫迅速背弃了昔日的盟约,不仅即刻撤回了所有苏联专家,还触发了珍宝岛事件,这一系列举动致使中苏两国的关系骤然降至历史低点。

最终,中俄之间的第三次合作尝试同样以俄罗斯采取的根本性反击行动告终,这一举动犹如釜底抽薪,标志着双方联盟的瓦解。

审视中国历史上与俄罗斯交往中的三次重要挫折后,我们是否还能断言中俄结盟是必然之事?这样的历史回顾不禁让人对中俄关系的未来走向产生新的思考。

或许有人会疑惑,昔日俄罗斯对中国的冷淡,源于特定的历史条件与领导决策。而今,普京政府对华态度已有所转变。鉴于过往因素已变化,为何不能再次给予俄罗斯信任的机会呢?

在战略上,我们应铭记毛主席的核心理念:坚持独立自主的作战方针,即对手有其策略,我方亦有我方打法,灵活应对,以我为主。

这八个字虽简短却蕴含深意,一旦巧妙运用,便能有效应对全球多数大国间的复杂博弈局面,展现出其不凡的适用性和策略价值。

面对俄乌冲突及美国要求选边站的情况,中国始终坚守不结盟立场,秉持独立自主原则,专注于处理自身事务,不受外界干涉,维护国家利益和地区和平稳定。

成语“三足鼎立”源于古代青铜器鼎的设计,意指鼎需凭借三个足稳固支撑。这一说法形象地表达了平衡与稳固的原理,即通过三点支撑达到整体的安定状态。

当前全球格局中,中美俄三国鼎立。历史上,我们与美国及俄罗斯均经历过友好合作时期,那段时光如同蜜月般融洽,见证了三国间复杂多变的国际关系。

当前正值美俄竞争之际,中国若倾向任意一方,或将加剧全球动荡。一旦第三次世界大战的阴霾笼罩,无一国能够独善其身,后果将不堪设想。

因此,对于俄罗斯和中国而言,双方均不视当前时刻结盟为明智之举,均认为此举并非恰当的选择。

那么,你是否能分享一些独到的观点呢?我很好奇,对于这个话题,你是否有着不同于以往的看法或理解,期待你能带来新鲜的视角和见解。