我相信,绝大多数人不信命。

因为有的时候,你一旦承认命这种事情,很多事情就会变得可怕起来,恐惧起来。

即使命运真的存在,我们也选择视而不见。

大部分人都害怕的自己是面对真实的自己,害怕自己去掌控一个无法掌控未来。

所以很多人不去想命运这回事,不是他们不愿意去想,而是每个人都急匆匆,像被风吹着的小船,在巨大的海洋中摇摇晃晃,试图找到自己的航向以及人生的一个座位。

思考,是一件非常疲惫的事情。

张艺谋也没有刻意去思考命运这件事。

他也从来就没有立志,一定要改变命运,

他只是不服气,也不甘心。

1978年的北京,相比如今的喧嚣,那一年的北京,可谓是“静如处子,动如脱兔”,

但随着「恢复高考」后,

北京又热闹了起来。

彼时,正在棉花厂工作的张艺谋。因为热爱摄影,他动了考北京电影学院的念头,

当年北京电影学院的录取标准是不能超过22岁,而张艺谋是1950年生的人,他超了6岁,可毕竟规矩是死的,人却是活的嘛。

于是,在1978年的夏天,张艺谋忙着跑动,到底拍摄自己要自荐提交摄影作品集,竟那是他的梦想,和几张照片捆绑在一起的梦想。

最后照片是送到了,学院的老师也一致认可张艺谋的摄影水平,但是还是以他的年纪超标拒绝了他,毕竟录取这事,老师说了不算。

原本抱有一丝希望的张艺谋,收到了作品集,有些尴尬又有些无奈。他坐在一家马路边的小饭馆里,点了个西红柿炒蛋,配着一碗米饭,深思着他这一路来北京的波折。

店里的收音机正播放着《学习雷锋好榜样》,歌声激昂又显得有点讽刺。

旁边的老板娘拿着个小喇叭,大声宣传他们家新鲜的馒头,而隔壁桌的两个小青年则热烈地讨论着《红楼梦》里的人物关系。

“年纪超标”,这四个字,在那个年代,可能跟“资历不足”一样,都是扼杀青春的标签。

而对于张艺谋这样的人,

几乎等同于生命中的一道无法跨越的横沟。

他瞅了瞅桌上那碗已经凉了半截的炒蛋,又想起那堆退回的作品,心中一怒,拿起筷子,将那碗炒蛋一口气吃了个干净。

“22岁?”张艺谋心想,“就凭这个数字就要把我挡在大门外,年纪超标怎么了?”

张艺谋不死心,于是托当初在报社投稿的关系,直接越过了电影学院的老师,把自己的摄影作品直接地递到了学院领导那里。

领导看完张艺谋的作品非常满意,

但是招生这件事,领导的权力也不够,而且也不符合正当的录取程序和招生原则。

学校领导就向当时的领导黄镇打报告,黄镇不认识张艺谋,但是看了张艺谋的作品大为震撼,觉得这个青年有潜力。

1978年7月20日,黄部长批示:“张艺谋在摄影方面是有天赋的,年纪问题可以放宽,可以进修生或其他适当名义,允许他入学深造,希望学院特殊处理,给予破格录取。”

经过学院的研究,1978年7月26日,约见了张艺谋,并同意了张艺谋入学的事情,

故事并没有结束——

张艺谋入学后,遇到了更棘手的事。

因为78年高考刚恢复,北京电影学院也不知道具体情况,对外招生的名额放的不多,

结果报考人数超了预期十几倍,原计划每个专业仅招收25人,可报考的每一个专业就有近万人报名,没办法,为了平衡各专业人数,学院决定扩大各专业录取人数。

但是因为,当年这批扩张的名单里面,有不少是二代,还有权贵的子弟,

所以学生们还有部分老师们非常生气。

针对扩招学生们的大字报成为了最直接,也最犀利的“抗议工具”。学院的走廊、食堂、图书馆墙上,哪儿都能见到鲜红的字迹,像是跳动的血液,热辣辣地烙印在人心。

最为破格录取的张艺谋,自然也被针对。

“你听说了吗?那位张艺谋,入学手续可是破了学院的前例。”一个三年级的学生在食堂小声嘀咕。“嗯,听说是文部的黄镇大人出面批的。这家伙背后关系不小。”另一个学生眼神复杂地说。这消息,像打翻的五香粉,很快就在整个学院蔓延开来。

“为啥总是有人因为关系好就能破格进入学院?这不是破坏了学校的风气吗?”一篇大字报嘲讽地写着。而另一篇则更为刻薄:“难道真的才华越大,年纪越大,关系就越硬?”

大家都知道,那些文字里隐藏的锋利矛头,无疑是指向张艺谋等破格录取的学生。

每天,当张艺谋经过那些大字报的时候,他都能清晰地感受到旁边低语的议论声;

那种视线中混杂的鄙夷、好奇和怀疑——仿佛在说:“你这样的人配来我们学校吗?”

有人羡慕,有人嫉妒,还有人暗中观察,想看看这位“特殊”的新生到底有多大的本事。

不过张艺谋并不在乎这些“流言蜚语”,他更在乎的是,还能不能留在学校里继续学习。

因为按照原来的黄部长的批示,虽然张艺谋被破格录取,但是张艺谋没有参加当年的招生考试,他是以以“进修学习”被录取的。

按照当年的批示,张艺谋大二结束后,就可以毕业了,所以在大二那一年,张艺谋过的很谨慎,规矩,这种东西从未让他感受到如此刻薄。

为什么不能继续读书呢?

只因为他的年纪比别人大几岁。

1980年7月8日,学院领导找到了张艺谋谈话:“学院已经完成了教学工作,接下来要继续深造,还是回原籍,你得有一个思想准备,这不是学校能决定的事情,一旦上级决定回原籍但,按照我们的教育系统规定,只能给你发学习证明,不能发毕业证书。”

张艺谋只能点头,并且表示,自己很喜欢学院的生活,希望老师能帮忙向上面求情。

老师和领导也惜才,

于是给文化部又写了一份请示报道。

终于,等到1980年8月1日,文化部上级领导做出指示:"根据学院教务处同志介绍的情况,可以让张艺谋学完四年,并补办入学手续,毕业时颁发学业学位证书。"

黄镇不认识他,但是因为欣赏,

也成了给他开绿灯的第一个老干部。

张艺谋,算是留了下来,

但他留了下来,很多人就不开心了。

所以毕业后,一心想留在北京发展的张艺谋也没留下来,他被分配去了广西电影厂。

倒也不是真的有人想害他,而是张艺谋又遇见了一位贵人,这位贵人亲自点了他的兵。

这个贵人的名字叫韦必达,

张艺谋遇见的第二个老干部。

韦必达,是1978年广西的韦国清亲自点的将,让他来负责做广西电影厂的一把手。

但是刚开始的4年,韦必达没有做出太大的成就,毕竟做事的人还是这些老人,能做的事情其实已经到头了,厂里需要新鲜的血液。

于是,韦必达打了好几个电话,跑了好几次北京,从北京电影学院要来了12个名额。

分配的时候,学院分了10个不错的学生给了广西电影厂,但是有6个人没去,他们都嫌弃广西太穷了,没前途,也看不到未来。

这不能怪学生功利,毕竟事实就是80年代的北京和全国其他的城市的差距非常大,

没有人再愿意下乡,

他们都知道,这一下就回不来了。

10个人,只去了4个人,导演系的张军钊,摄影系的张艺谋、肖风,美术系的何群。

韦必达非常惜才,亲自去火车站接了他们4个人,还给他们分配到了厂里最好的宿舍,

但,厂里的老人们就不开心了。

烟雨朦胧的时代,电影行业也有自己的规矩,刚从学校里毕业的学生,怎么也要干八九年助理、副导、联合导演,慢慢熬成导演。

就像学徒,得先从擦鞋、端盘子开始,多年以后,才能开始坐在台面上舞动。

但,年轻人,啊,总是冲动,思维跳跃,有时会踩到一些不该碰的雷区。但也正是这些不羁的灵魂,能在电影的荒野中留下永恒的痕迹。

韦必达眼尖,他看中了这些小鬼,决定破例让他们进入这个神圣的领地。

韦必达也顾不着老人们开心不开心。

可,老人不开心,电影就不拍了?

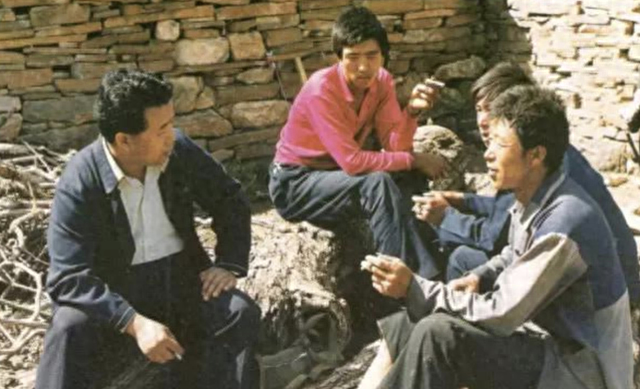

1983年5月,一个招待所的房间内烟雾缭绕,就像个聚魔殿。广西电影厂长、书记、副厂长这三位大佬与几个毛头小子堆在一起,一起过一遍,一部电影的剧本。

10天,10个日夜,像是在演绎一场文艺审查版的“荒岛求生”。你想想,这群大佬和几个不知天高地厚的小鬼,一边抽烟一边辩论。

这部电影就是后来,被誉为第五代导演的开山之作《一个和八个》,当年这部电影拍到一半的时候,所有人就被张艺谋给征服了。

前所未见的角度,大胆的色彩,张艺谋用摄影,简直颠覆了所有人的认知。

但,好景不长。片子上映没多久,就成了一群人批判的靶子。显然,这部电影的观花吗,对于那个时代的主流来说,太前卫,太冲动,太任性,一点都没有严肃的样子。

韦必达知道,这场风波,会对这些年轻导演的未来造成不小的影响。于是,这位老兵站了出来,他决定为这群年轻人撑腰。

在那个人人自危,避之不及的大会上,他挺身而出,为这群小伙打抱不平,他好几次跑到北京,找领导,去给这些年轻人说话。

可是,有些时候,命运的走向是我们无法预料的,电影,最终还是没能通过审批。

直到在90年代被平反前,

这部电影一直被称作是“精神污染”。

不久后,陈凯歌也找到了广西电影厂。

他是羡慕张艺谋他们的,这里的领导能给他们足够的信任和空间,而在北京,陈凯歌被分配去的那个北京儿童电影制片厂,陈凯歌虽然进去就是副导演,但他连话都说不上。

他只有来找韦必达帮助,

这部电影就是后来名震四海的《黄土地》,张艺谋和陈凯歌的第一次合作,但同样这部电影在上映的时候,遭到了领导强烈批评。

韦必达据理力争,虽然他电影通过了审核,但自己却因此被调离了一线岗位。

张艺谋和陈凯歌什么都做不了,

就现在他们那拳头力量,遇上权力,刮一阵风就倒了,更何况当时初出茅庐的他们呢。

因此,那一年,

他们只能眼睁睁看着韦必达被调离一线。

韦必达被调走了,原来的那批人也跟着倒霉,也没有人再给张艺谋批电影的条子。

电影圈的风向似乎又开始转变。

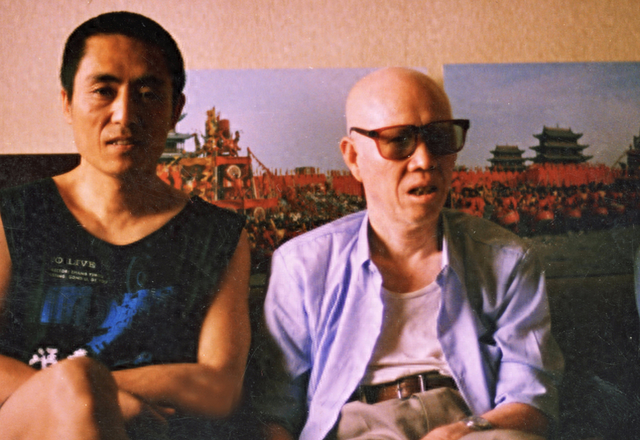

张艺谋的光芒,就像那些不死的悬疑小说中的烛火,在黑暗中越烧越旺。西安电影制片厂的厂长,吴天明,这位“老炮儿”,用那老辣的目光,一眼就看中了张艺谋。

就这样,众人的命运再次被改变了。

所以,有的时候,你真得承认,张艺谋这人的命是真的好。当年,他一心想留在北京,结果却被韦必达亲自点将,去了广西。

他要是真留在北京的话,是一点机会都没有。

是,韦必达一开始就给了张艺谋自由创造的空间和权力,没有韦必达,按照中国电影的旧规则,张艺谋的“初出茅庐”还要再等10年。

虽然韦必达被调走了,张艺谋又被正在西安电影制片厂的厂长吴天明给看上了。

吴天明是张艺谋遇见的第三个老干部。

吴天明这人就跟“开路先锋”一样,对于张艺谋,他几乎是毫不保留地提供支持。

在中国,一部电影的制作和但是,有时就像一条布满荆棘的小路,需要有人帮忙为你掐掉路边的刺,为你铺设一个好走的道路。吴天明,就是张艺谋的那个“掐刺的人”。

其中最重要的就是,

吴天明大胆启用了原本在《老井》中应该做摄影师的张艺谋,转身让他做了主演。

这部电影不仅让张艺谋拿下影帝,

也正是因为这部电影,让张艺谋在民间名声大噪,这才有了莫言给张艺谋开门,把改编权交给他,张艺谋拍出《红高粱》的故事。

这件事发生在1986年,当大部分人都还在用“霓虹灯”来形容那年中国的发展与繁荣,张艺谋却用一双如煤炭般的眼睛,看到了《红高粱》中闪耀的金子。

当年莫言的《红高粱家族》还没有整理成册,还只在《人民文学》杂志里发表。

无意间,被张艺谋捕捉到了,并决定翻译成银幕上的语言。1986年的夏天,张艺谋坐着公交车就到了莫言就读的军艺的宿舍楼,这要是普通人早就被门卫拦在了门外了。

可那是演员张艺谋,那个刚拿了三个影帝的张艺谋,门卫认识他,就让他进去了。

因为公交车很挤,那一天,张艺谋的凉鞋都被踩断了,一个大明星,穿着破旧的汗衫,光头,脸上沾满了阳光与灰尘,手里还拎着断了带子的凉鞋,看了谁不笑。

莫言,也没想到自己会收到这样的“礼物”。他打开门,眼前是一幅黑得发亮的“煤炭画像”,所以莫言也在后面回忆中说道:

我出来一看,一个穿着破汗衫、剃着光头、脸黑得像煤炭的人,手里提着一只凉鞋,是用废轮胎胶布缝成的凉鞋,也就是特别简陋的那种,他的一只凉鞋的带子在公共汽车上被踩断了。

不到十分钟,就敲定了合作,

莫言给了张艺谋100%的改编权:

十分钟,短暂而紧凑,他们的合作便达成,毫无保留,莫言将改编权交到张艺谋手中。

这,不就是命运的安排吗?

如果没有《老井》莫言根本不会认识张艺谋,也不会那么信任的把红高粱交给他。

不过,莫言虽然把《红高粱》交给了张艺谋,但是电影还是得有钱要拍才行啊。

所以故事的一切又回到了吴天明,

吴天明又给张艺谋摁下了绿灯。

1987年的某个日子,张艺谋拿着《红高粱》,找到了吴天明,因为剧本里高粱很重要。

拍的时候肯定要有高粱,可是当年高密那地方,高粱已经成了传说中的农作物,现如今早就都换成了其他更经济的作物。

所以,当时手头还没有完整的剧本,就拿了这样一个大胆的想法去找吴天明:

张艺谋说自己想要种高粱。

吴天明听了之后,用一种黑色幽默语调说:“你等着种出高粱再说,要不然拍出来的不就是‘空中楼阁’吗?黄花菜都凉了。”

但是吴天明其实并没有那么冷酷,他看出了张艺谋的决心。西影厂的各个车间那时都有一些小生意,靠修修补补的工作赚些额外的收入。

这笔钱,其实是属于工人们辛勤劳动后的小奖励,给工人补贴用的,但吴天明,为了一个大的梦想,决定把这些钱聚在一起,凑了足足四万块,直接拿给张艺谋去种高粱。

风险巨大,但胜出的机会也同样巨大。

毕竟,不是所有的高粱都能红得通红,但为了电影,这些高粱却红得发紫。

1987年的冬天,冷风如刀,但电影院却是暖如春,因为有《红高粱》在那柏林电影节主竞赛单元的金熊大奖,中国电影热起来了。

1988年,春节的鞭炮声还未完全退去,满街都是人们对那片高粱地的情感释放。

莫言走在马路上,仿佛置身于一个巨大的音乐剧现场,周围的行人、摊贩,甚至出租车司机都在唱:“妹妹你大胆地往前走...”

这城里,不只是高粱红了,连街头巷尾都被《红高粱》的旋律染红了。

但是,下令把工人的钱拿去给张艺谋拍电影的吴天明,后面的日子并不好过。虽然确实为了电影,但这算得上是挪用公款了。

而类似的事情,吴天明干过不止一次。

当年他好几次操作帮过后来的黄建新,还有陈凯歌的忙,他为了电影的拍摄,几乎跟所有的领导们都翻了脸,所以最后的结局他并不好。

1989年,吴天明赴美访问,后来发生了一系列的事情就留在美国,电影厂改革,他卸任厂长后,也没有人再给他卖面子。

市场的风向也变了,文艺片遭到了巨大的冲击,人们都爱高谈阔论着商业电影和金钱。

吴天明显然并不适应这样的改变。

冬天的某个寒冷的午后,吴天明坐在自家的小书房,旁边堆着他那些未能付诸实践的剧本。有人曾问他为何不妥协一下,也许能得到投资者的青睐。他笑了笑,说:“我宁可我的片子饿死,也不让它们走上烂片之路。”

“宁可不拍,也绝不拍烂片。”

这句话,仿佛成了他的座右铭。他的坚守,让那些追求真实电影的人对他肃然起敬。

但现实,总是那么讽刺。

这位曾为中国电影打开过无数绿灯的老干部,在晚年却面对了“红灯”。

他一心想拍的《岁月如织》、《白鹿原》、《秦腔》的故事,最后都只能以未完成的形式存在于他的心中。最让人唏嘘的是那部《百鸟朝凤》。那部他想要用来总结自己电影生涯、为电影界献上的厚礼。那部他四处奔波、寻找投资的遗作。

每次谈及这部电影,他的眼中都流露出一种期盼与执着。但遗憾的是,直至他生命的最后一刻,还是没有人愿意站出来,为这部电影亮起那盏绿灯,张艺谋想帮吴天明。

毕竟当年如果没有老厂长吴天明的一路绿灯,或许当年的《红高粱》早就在拍摄的中途中因为资金问题而被迫流产了,老谋子在距离成为大导的路上,还得要再等5年。

这5年要再发生点什么,就说不清了。

可张艺谋跑遍了整个关系,也找不到人,因因为拍电影这种事情,没有人说得了算。

在这电影的浮华江湖里,谁敢说自己是个拍电影的神仙?这行里,没有什么是绝对的——没人能自称为无所不知的先知。

你把心血,汗水,还有那些晚上翻来覆去失眠的夜晚,全都压在一部作品上,

心想这一定能火。

但人家一句话,连上都上不了。

而且在投资人的眼里,

所谓的艺术连屁都不是,就是广告。

在这个光鲜亮丽的电影圈,所有人都在裸泳。

一个资深老油条投资人的不屑一顾,就可以让一个电影一个剧本,从此黯然失色。

你的眼里是巨大的、充满希望的星河,他们的眼里?嗯,说得难听点,那就是废纸一张。谈艺术,投资人听了后笑得肚子都快抽筋了。

对他们来说,电影,那不过是一个播放广告的大屏幕。所谓“艺术”,在他们眼里,和那个穿着短裙推销风油精的女孩没啥两样。

艺术和商业的差距,就好比豪华大餐和街边摊。你觉得你的作品是五星级大餐,投资人看着却只像是三块五的羊杂碎。所以,你想让投资人花大价钱买你的豪华大餐,

你得让他们看到这顿饭的价值?

但现实就是看不到,也听不到。

在经历了这么多以后,

张艺谋也算是玩明白了,

你是谁不重要的,重要的是谁负责的那个人很重要,

自从那天起,张艺谋一路走向国,

登堂大师...

——「全文完」