1995年,一个平常的日子,李铁映在翻阅报纸时,眼前忽然出现了一则不起眼的小新闻。

那篇报道仅占据报纸的一个角落,但其中提到的几个关键词却让他不禁一震——“四川大凉山”、“彝族首领”、“小叶丹”以及“子孙”。

对于李铁映来说,这不仅仅是一条普通的新闻,它像一根紧绷的弦,瞬间触动了他心底深藏的记忆。

就在这一刻,他意识到,这篇小小的报道,或许与刘伯承元帅的遗愿息息相关,甚至能实现刘伯承生前未竟的心愿——找到小叶丹的后人。

刘伯承的临终叮嘱1986年10月7日,当伟大的无产阶级革命家和新中国的开国元帅刘伯承离开人世时,他留下了一个深沉的愿望,仿佛是他一生传奇故事中的最后未完章节。

在那最后的时光里,刘伯承几乎没有再多言其他,而是特意召集了家人们,郑重其事地叮嘱他们:“一定要找到小叶丹的后人,这是我临终的遗愿。”

这一叮嘱,对于刘伯承的家人来说,仿佛是从他那充满风云的军事生涯中提炼出来的最重要的使命。

小叶丹,这个名字背后藏着的是一个彝族首领的传奇。

他和刘伯承之间的故事早已超越了民族与语言的隔阂,成为一段深厚的友谊与结盟的象征。

那是1935年5月,红军长征途经四川大凉山时,刘伯承与小叶丹相识。

那时的刘伯承,正值军事生涯的巅峰,而长征中的艰难困境也让他急需寻找一种力量来打破敌人围困的重围。

正是这个时候,小叶丹的出现,为红军提供了至关重要的帮助。

小叶丹,彝族果基分支的首领,他的智慧与勇气让整个彝族部落都为之敬佩。

尽管年纪轻轻,他的威望却无人能及,成为了家族的领袖。

最初,红军在进入大凉山时,遇到了强烈的敌对情绪,彝族部落的许多族人甚至对汉人有着深深的戒备与敌意。

可是,刘伯承通过细致的了解,发现彝族人民其实并非天生敌视汉人,而是因为曾经遭受过不公与欺压。

因此,他决定亲自出马,开展与彝族的接触与沟通,特别是通过与小叶丹建立信任,来改变彝民的态度。

小叶丹的族人曾与刘伯承的先遣小分队发生冲突,但刘伯承坚持不动用武力,而是通过与彝族族人的交流,展现出红军的诚意和对民族政策的尊重。

最终,小叶丹与刘伯承结成了“生死兄弟”,这一举动在红军历史上无疑是一场重要的战略转折。

刘伯承与小叶丹在彝海举行了简朴却庄重的结拜仪式,刘伯承拿起彝海的湖水,与小叶丹一同“歃血为盟”,彼此承诺今后共担生死,互为兄弟。

无论是帮助红军保护队伍,还是在敌人的威胁下坚守信念,他的忠诚与勇气,都使得这段友谊愈发深厚。

即使在刘伯承与红军成功脱险后,面对敌人的不断追击,小叶丹也未曾退缩,他带领族人用自己的力量保护着红军的后方,帮助他们顺利通过险峻的山区,打破了敌人的封锁。

在刘伯承眼中,小叶丹不仅是红军历史的一个英雄,更是一个民族精神的象征。

刘伯承无疑希望,在革命成功之后,能够为曾经的“结拜兄弟”找到一个归属和延续,尽管他再也没有机会亲自去完成这个使命。

报纸上的关键线索1995年春天的一天,李铁映正如往常一样,坐在办公室里翻阅报纸。

那时,作为时任中央政治局委员的他,习惯了每天早晨认真地审阅各类新闻,尤其是与国家发展和民族团结相关的报道。

那天,他的目光落在了一篇不起眼的短篇新闻上,文章并不引人注目,篇幅也很小,几乎在报纸的角落里。

然而,报纸上的几个字眼却像一根针,猛地刺入了李铁映的心底——“四川大凉山”、“彝族首领”、“小叶丹”、“后人”……

这篇报道谈到的是四川大凉山一位彝族部落首领的后代,新闻透露了一些关于小叶丹后人的线索。

对于李铁映来说,这些信息绝非普通的新闻片段。

小叶丹,这个名字已经深深植根在他心中,因为他清楚地记得刘伯承临终时对家人深情的嘱托——找到小叶丹的后人,这是刘伯承元帅的遗愿。

几天后,一支调查小组便从北京出发,奔赴大凉山。

李铁映对此高度关注,他始终保持与调查组的联系,确保一切进展顺利。

李铁映明白,这一发现的背后,是两位伟大人物跨越时空的精神纽带,也是对那段历史的深刻致敬。

调查小组在大凉山的工作并不容易。大凉山地处偏远,交通不便,许多信息需要通过村庄之间口口相传才能逐步确认。

经过几番深入调查与核实,最终,他们确认了小叶丹的后代依然生活在四川的某些地方,而其中几位后代的生活状况也相当困难,甚至面临着辍学和生活困窘的问题。

这一发现无疑更加深了李铁映的责任感和紧迫感。

他明白,这不仅是刘伯承的遗愿,也代表着对那个历史时期英勇付出的尊重和传承。

当核实结果最终传回北京时,李铁映毫不犹豫地做出决定,立即安排相关人员将小叶丹的后人接到北京,并为他们提供帮助。

这一消息迅速传开,刘伯承的后人也很快得知了这一切,他们深感震撼与欣慰,因为多年未能找到小叶丹后人的夙愿终于有了转机。

这不仅仅是刘伯承的心愿得到实现,更是一种跨越时空的亲情重逢。

当小叶丹的后人踏上北京的土地时,他们并不仅仅是在寻找一个失散的家族,而是在与历史、与刘伯承的精神进行对话。

这一刻,李铁映感受到的不仅仅是完成一项任务的成就,更是肩负起了一段历史的使命。

在那个充满变革的时代,这一行动彰显了历史的重量,也体现了个人对国家、对英雄的深情与敬意。

北京的团圆

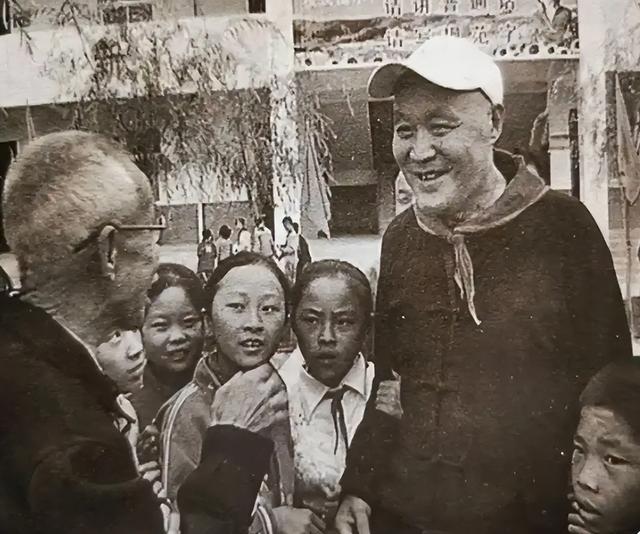

北京的团圆当小叶丹的后人抵达北京时,他们满怀激动与忐忑。

李铁映安排他们住进了人民大会堂西藏厅的宾馆,所有的接待工作都经过精心的安排。

而刘伯承的长子刘太行与家人早已在宴席上等候,场面一时充满了历史的厚重感与情感的碰撞。

初见时,双方都没有言语,只是紧紧地握住彼此的手,仿佛这一握能够穿越数十年的时光,穿越那个英雄结盟的年代。

刘太行略显激动,眼中充满了对父亲遗愿实现的感慨与对小叶丹后人的深深敬意。

而小叶丹的后人,眼中满是感激与敬仰。

刘太行简单而诚恳地说:“当年父亲与小叶丹结拜,生死与共,兄弟情深。今天,终于完成了父亲未尽的心愿。希望你们能够传承这段精神。”

听到这些话,小叶丹的后人激动得几乎哽咽。

虽然他们一生并未亲身经历过当年的那场结拜,但如今,他们仿佛真正走进了那段历史,感受到了曾经那份温暖与力量。

刘太行坚定地表示:“这是我们共同的历史,我们要将它铭记在心,传承给我们的子孙。”

李铁映深知,刘伯承的家人和小叶丹的后人,虽然有着深厚的情谊,但由于时代的差距,生活状况已发生了巨大变化。

小叶丹的后人曾过着贫困而艰难的生活,他们的家庭虽然传承着英雄的精神,但生活的困境使得他们难以振作。

然而,在刘太行与李铁映的帮助下,他们的困境逐渐得到了改善。

李铁映为小叶丹的后人提供了足够的资金支持,帮助他们解决了生活中的一切难题。

而刘太行则亲自关心他们的教育问题,决定为小叶丹的后人提供更好的学习机会。

沈建国和伍龙等人开始在北京的学校里接受教育,虽然起初他们面临着基础差、适应困难的问题,但在大家的帮助下,他们克服了种种困难,迅速进入了学习的正轨,并且很快展现出了惊人的才华和潜力。

这场历史的重逢,让刘伯承的遗愿得到了完美的实现,也让两家人的命运重新交织在了一起。

牢记使命面向未来小叶丹的后人,在接受政府的资助后,虽然远离了曾经的贫困与艰难,但他们心中始终牢记着父辈们的精神和历史责任。

他们深知,自己所接受的每一份帮助,所学到的每一份知识,最终都应该回馈给家乡,回馈给那个曾经苦难重重的彝族山区。

沈建国和伍龙两位年轻人,虽然起初对大城市的生活感到陌生与不适应,但他们很快在学校中找到了自己应有的位置。

每当他们站在讲台上,听着老师讲解着社会的变革与发展时,他们心中有一种默默的决心。

那就是:无论未来多么艰难,都要将所学知识带回到大凉山,帮助那些仍在困境中的乡亲们,帮助彝族的后代走出贫穷,迎接更加美好的未来。

小叶丹的后人并没有选择安逸的城市生活,而是回到了那片熟悉却依旧贫困的土地。

他们开始通过各种方式将自己的学识与外界的先进技术带入彝族山区,组织培训,帮助彝族的孩子们接受更好的教育,提升他们的技能和素养。

这不仅是对家乡的贡献,也是对刘伯承与小叶丹当年结拜精神的传承。

今天,小叶丹的后人和刘伯承的后人早已超越了历史的界限,他们的互动与合作,将过去的精神与新的时代背景相结合,为社会做出新的贡献。

刘伯承与小叶丹结拜的那一刻,实际上是将两家人的命运与祖国的命运交织在一起。

从此之后,两家的后代不仅要承载这段历史,更要为社会贡献出他们的力量。

无论时代如何变迁,他们都在各自的岗位上默默奉献,努力推动社会的进步与发展。

正如刘伯承在生前所说:“无论如何,我们的责任是为人民、为国家、为民族的未来而奋斗。”

而小叶丹的后人,正是以实际行动,在新时代的背景下,践行着这份庄严的承诺,传承着那段历史中的英雄精神。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!