那么,这种看似不可思议的技术是如何实现的?为什么说它比传统治沙方式效果更好?又为何能创造如此惊人的经济效益?

人类与沙漠的漫长战争

说到治沙,很多人脑海里浮现的画面可能是这样的:戴着草帽的治沙人在烈日下挥汗如雨,一棵一棵地栽种树苗,希望能在茫茫沙海中筑起一道绿色屏障。这种传统治沙方式虽然感人,但效率实在有限。

上世纪60年代开始,我国在毛乌素沙漠进行大规模植树造林,到目前为止已经投入数百亿元,但成效有限。

传统治沙就像是在和沙漠打一场持久战,人类投入大量资源,却往往收效甚微。这种状况一直持续到了21世纪初,直到光伏发电技术的广泛应用,才让这场战争出现了转机。

看似不搭的完美组合

沙漠有什么?阳光!而且是充足到几乎无处躲藏的阳光。据气象数据显示,我国西北地区沙漠带的年日照时数高达3000小时以上,是东部沿海地区的1.5倍。这么充足的阳光资源不用,岂不是太浪费了?

于是,有人提出了一个大胆的想法:在沙漠中建设大型光伏发电站。这个想法听起来很美好——沙漠土地广阔,不占用耕地;日照充足,发电效率高;人口稀少,易于大规模开发。简直是建设光伏电站的理想之地!

但现实却给了这些先行者一记重拳。沙尘暴来的时候,整个电站瞬间就被沙子覆盖,发电效率直接降到了30%以下。更糟的是,风沙对设备的磨损非常严重,维修成本极高。

不仅如此,沙漠中的流沙还会不断移动,埋没设备基座,导致光伏支架倾斜甚至倒塌。另外,沙漠地区缺水,光伏板表面的沙尘难以清洗,进一步降低了发电效率。

似乎陷入了一个死循环:想要治理沙漠需要大量资金,而在沙漠中发电又面临各种技术难题。正当人们对此犯难时,一个巧妙的想法诞生了——何不将光伏发电与沙漠治理结合起来?

光伏治沙的创新模式

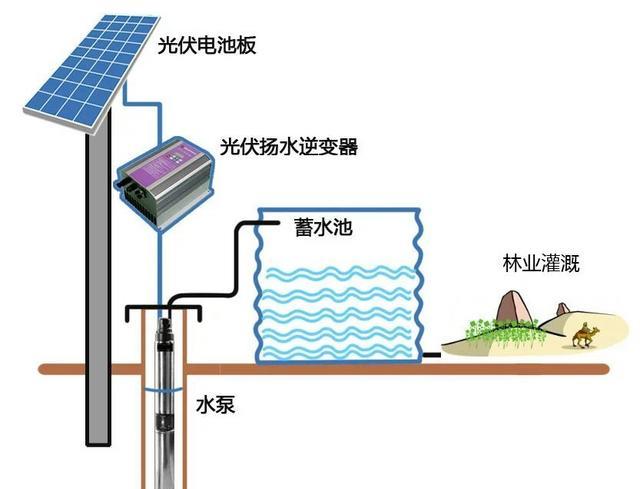

其次,在这些光伏板下方种植耐旱、抗盐碱的植物,如梭梭、黄芪、沙打旺等。这些植物根系发达,能够固定流沙,防止风蚀。随着植被的生长,土壤结构逐渐改善,更多的植物种类开始在这里生长。

在植被基础上,还可以引入适合的畜牧业,如养殖绒山羊、细毛羊等。这些牲畜不仅能利用光伏板下生长的草本植物,其粪便还能作为天然肥料,进一步改善土壤条件。

更妙的是,通过精细设计,光伏板之间的间距可以保证足够的阳光照射草地,使植物获得生长所需的光合作用,同时又不至于过度暴晒。实测表明,光伏板下的植被覆盖率比周围开阔地区高出40%以上。

光伏治沙的技术突破

光伏治沙的成功离不开一系列技术创新。改进光伏支架是关键。针对沙漠中风大沙多的特点,工程师们设计了更加坚固的支架系统,增加了抗风能力,同时采用防腐蚀材料,延长设备使用寿命。

巧妙运用智能化管理系统。现代光伏电站配备了远程监控、智能清洗和自动跟踪等功能。例如,一些光伏板能够根据太阳位置自动调整角度,最大化发电效率;而智能清洗机器人则能定期清除板面沙尘,无需人工干预。

这些技术创新不仅提高了治沙效率,还大幅降低了成本。据国家林草局数据,传统治沙造林每亩投入约1500-2000元,而现代光伏治沙模式中,考虑到发电收益后,实际治沙成本降至每亩300-500元,效益提升了近5倍。

中国光伏治沙的国际影响

中国的光伏治沙模式正在引起全球关注。我国沙漠面积虽大,但全球沙漠和沙质荒地总面积高达3600万平方公里,占陆地总面积的24%。如果这些地区都能应用光伏治沙技术,将产生巨大的生态和经济效益。

据联合国环境规划署评估,中国的光伏治沙模式是目前最有希望在全球荒漠化地区推广的治理方案之一。摩洛哥、阿联酋、埃及等国家已开始与中国合作,引进光伏治沙技术。

2023年,中国企业在迪拜沙漠建设的300兆瓦光伏治沙项目投入运营,这是中国光伏治沙技术首次大规模应用于海外。项目采用了中国自主研发的沙漠光伏组件和支架系统,一年后的卫星图像显示,项目区域的植被覆盖率明显提高,形成了一片绿洲。

光伏治沙的无限可能

随着技术进步和规模扩大,光伏治沙的成本将进一步降低,应用范围也将不断扩大。光伏治沙不仅能发电种植,还可以衍生出光伏旅游、沙漠种植特色农产品加工、清洁能源产业园等多种业态,形成完整的产业生态圈。

看着那片曾经寸草不生的黄沙地,如今青草繁茂,牛羊成群,蓝色的光伏板在阳光下熠熠生辉,发出的电能源源不断地输送到千家万户......这不再是一个遥不可及的梦想,而是已经在中国大地上生根发芽的现实。光伏治沙,这场人与自然的和谐共舞,才刚刚开始。