中科院刚刚宣布他们的太阳能光解水制氢技术效率提升了15倍,生产周期从8小时缩短到了半小时!

氢能到底是什么来头?

氢是宇宙中最丰富的元素,占据了可见宇宙质量的75%。它是一种清洁能源载体——燃烧时只产生水,不会排放二氧化碳、氮氧化物等污染物。理论上,氢能是最理想的清洁能源之一。

但问题在于,地球上几乎不存在单质氢。我们必须从水、天然气或其他含氢化合物中提取它。这就像是,氢能是一张存在银行里的支票,而提取过程是将支票兑换成现金的手续费。如果手续费太高,这张支票就不值钱了。

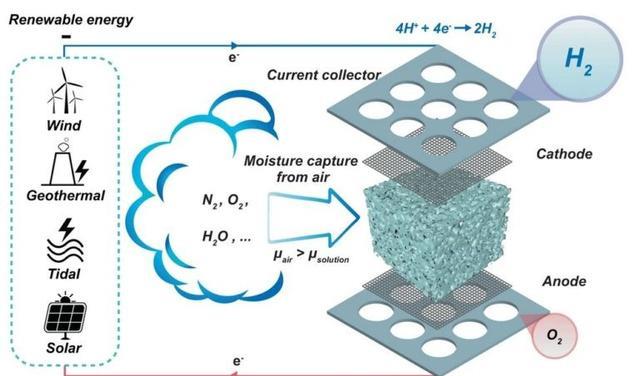

目前主流的制氢方式有三种:灰氢(从化石燃料中提取,会产生碳排放)、蓝氢(灰氢加碳捕捉技术)和绿氢(利用可再生能源电解水)。其中,绿氢被认为是最环保的,但成本也最高。

15倍效率提升

传统的光催化制氢技术太阳能转化效率只有2-3%,而新技术能达到30-45%。更关键的是,生产周期从8小时缩短到了半小时。这意味着什么?

假设一个10平方米的太阳能板阵列,在传统技术下,一天大约能产生100克氢气。而新技术下,同样面积可能产生1.5公斤氢气。1公斤氢气的能量相当于2.8公斤汽油,能支持一辆氢燃料电池车行驶约100公里。

换句话说,过去需要一个足球场大小的光催化制氢系统才能满足一个小镇的用氢需求,现在可能只需要一个篮球场大小了。

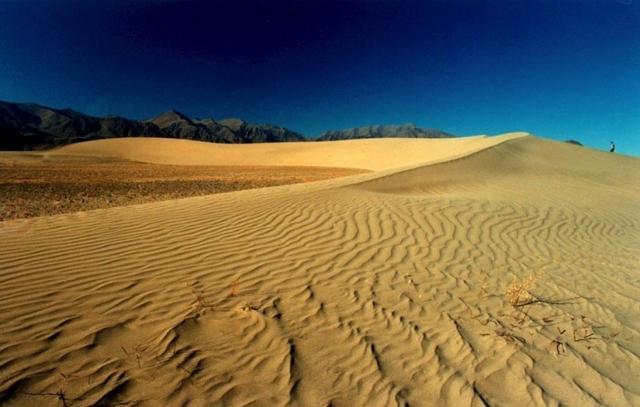

从不毛之地到能源宝库

在戈壁沙漠中,大片的太阳能板阵列不仅在发电,还在同步制氢。白天,它们利用阳光生产电力和氢气;夜晚,储存的氢气可以转化为电力,实现24小时连续供能。

沙漠,这个过去被视为不毛之地的地方,可能成为未来的能源宝库。更妙的是,氢气可以通过管道或液化后通过卡车运输,解决了可再生能源的储存和运输问题。

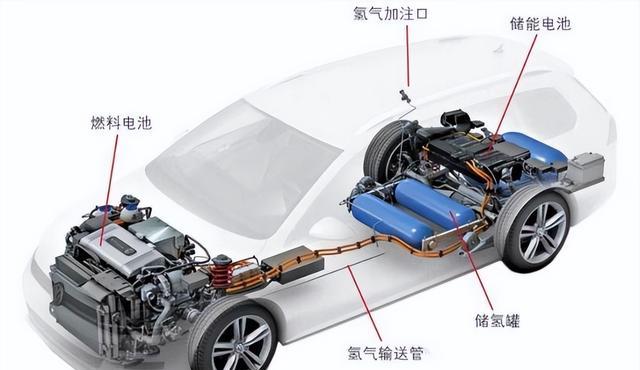

氢能汽车真的是未来出行方式吗?

说到氢能,很多人第一反应是氢燃料电池汽车。毕竟,汽车行业是石油最大的消费市场之一。

目前,全球氢燃料电池汽车保有量约3.5万辆,远低于纯电动汽车的1400万辆。为什么会这样?主要障碍有三个:成本高、加氢站少、制氢能源效率低。

但随着制氢技术的突破,这些障碍可能被一一击破。

首先是成本问题。据中国氢能联盟预测,绿氢成本有望从目前的每公斤40元降至2030年的每公斤20元左右。届时,氢燃料电池汽车的运营成本将与燃油车相当,甚至更低。

其次是加氢站问题。截至2024年底,中国已建成加氢站约300座,而加油站有约10万座。差距巨大,但增长迅速——2020年中国只有约80座加氢站。

事实上,商用车可能是氢能在交通领域的突破口。2024年北京冬奥会期间,超过1000辆氢燃料电池公交车和物流车投入使用,表现相当稳定,即使在零下30度的环境中也没有出现续航大幅下降的问题。

两桶油的转型之困

面对氢能崛起的趋势,传统石油巨头们坐不住了。

但转型之路并不平坦。石油公司的资产、人才和文化都围绕着传统能源构建,快速转向新能源领域面临着巨大的组织惯性。据麦肯锡的研究,能源企业转型的成功率仅为25%左右。

更复杂的是,中国的能源安全战略。尽管氢能前景广阔,但短期内石油仍是国民经济的命脉。中国60%以上的石油依赖进口,在地缘政治复杂的今天,维持石油供应链的稳定仍然至关重要。

革命还是泡沫?

氢能真的会替代石油,成为未来主流能源吗?

根据国际氢能委员会预测,到2050年,氢能可能满足全球18%的能源需求,创造3000万个就业岗位,减少60亿吨二氧化碳排放。在中国,《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提出,到2035年,氢能将成为中国能源体系的重要组成部分。

这些数字听起来很美好,但也需要理性看待。

即使技术取得重大突破,大规模应用仍需时间。从实验室到工厂,再到市场普及,任何技术都需要经历一个漫长的过程。光伏发电从效率突破到大规模商用用了近20年时间。

氢能面临着全产业链的挑战。制氢只是第一步,储氢、运氢、用氢都有各自的技术难题。尤其是氢气储存密度低、易泄漏、对设备材料要求高等问题,都需要一一克服。

再并且,能源转型是一个复杂的系统工程,涉及基础设施、政策法规、市场机制等多方面因素。过去十年,我们已经见证了太多被过度炒作却未能兑现承诺的能源技术。

从能源大国到能源科技强国

对中国而言,氢能发展不仅关乎能源转型,更是产业升级的重要机遇。

中国已经是世界最大的氢气生产国,年产量约2500万吨,占全球产量的三分之一。但大部分是工业副产品或化石燃料制取的灰氢,绿氢占比不到3%。

这意味着中国在氢能领域有坚实的产业基础,但也面临着转型升级的挑战。好消息是,中国在氢燃料电池关键技术和装备制造上正在快速追赶国际先进水平。

例如,我国已经掌握了质子交换膜燃料电池、固态氧化物燃料电池等关键技术,部分指标达到国际先进水平。中国企业在燃料电池电堆、系统集成等领域的专利申请数量已位居全球前列。

更重要的是,中国在光伏、风电等可再生能源领域已建立起全球领先的产业体系,为发展绿氢奠定了坚实基础。结合本次光解水制氢技术的突破,中国有望在绿氢领域实现弯道超车。

改变已经开始,但别高估短期,也别低估长期

回到开头的问题:氢能会替代石油吗?加氢站会遍地开花吗?两桶油会面临生死劫吗?

但长期来看,随着技术进步和成本下降,氢能在交通、工业、能源存储等领域的应用将逐步扩大。特别是在难以电气化的重工业和远程运输领域,氢能可能成为脱碳的关键解决方案。

能源变革往往比我们想象的慢,但一旦开始,影响常常比我们预期的更深远。

所以,与其争论氢能是泡沫还是未来,不如关注它将如何与现有能源体系融合,为经济增长和环境保护带来新的可能性。毕竟,能源转型不是一场赢家通吃的游戏,而是一场渐进式的系统重构。