解放战争的局势逐渐明朗,曾经效力于蒋介石的国民党将领陈明仁,面临着历史的转折点。

就在他不知道该怎么办的时候,朱德突然出现,双方的坦诚足以被写入历史。

他不仅完成了个人信仰与身份的深刻转变,更以实际行动参与并见证了共和国的构建进程。

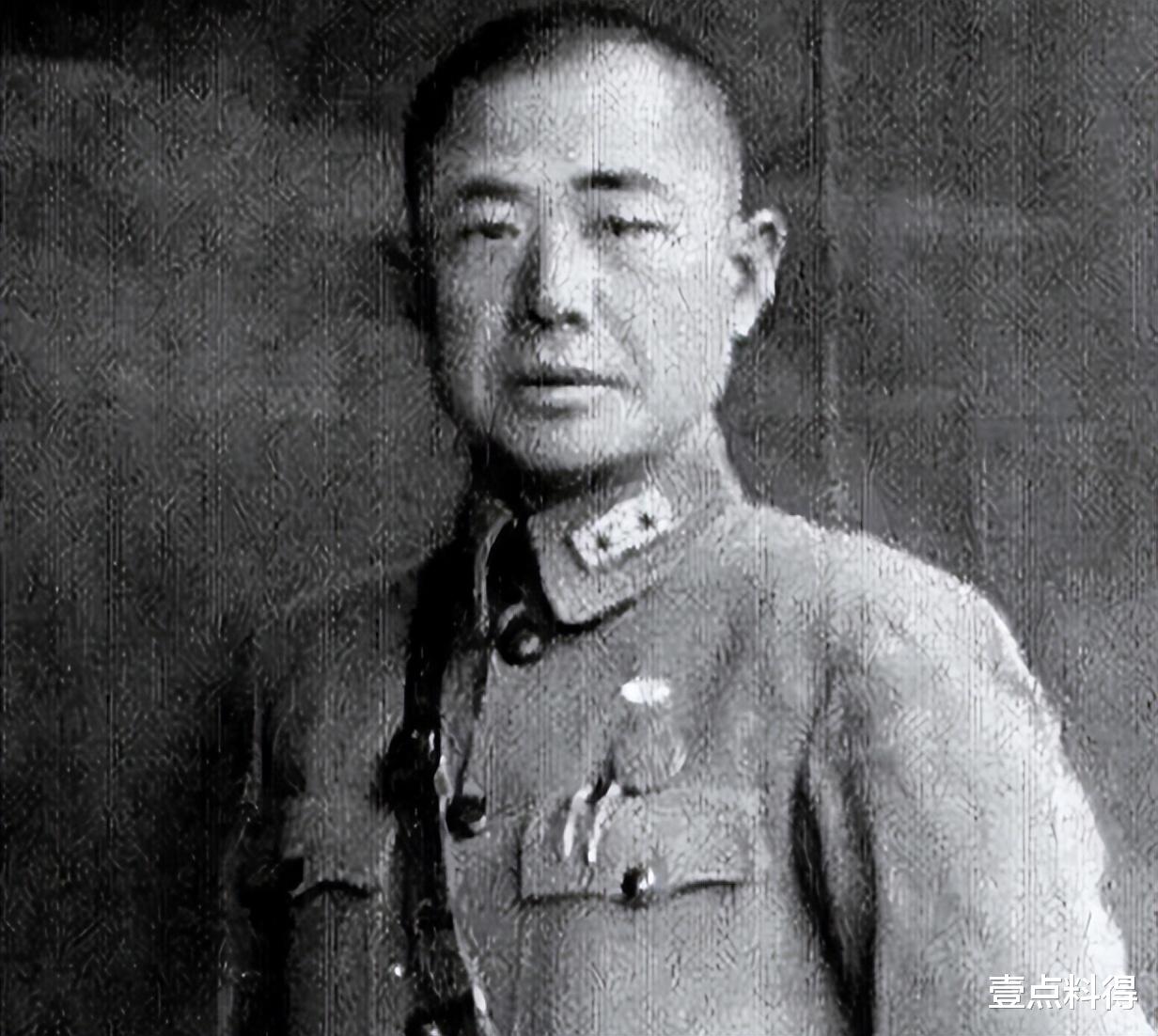

陈明仁,湖南醴陵人,黄埔军校第一期学员,素以治军严明、指挥果断著称。早年随国民革命军北伐,后历任第七军军长、第四兵团司令官等职,是国民党军中为数不多真正“打出来”的将才。

在抗日战争期间,他指挥的部队屡建奇功,成为了蒋介石依赖的军事支柱,被任命为“川南司令官”,负责抵抗日军入侵。

凭借敏锐的战术眼光和坚强的作战指挥,不仅保卫了川南地区的安全,还成功打退了日军的进攻,为中国的抗战做出了重要贡献。

曾参与武汉会战、长沙保卫战等重要战役,被誉为“黄埔虎将”。

然而,随着时局的变化,陈明仁逐渐意识到,自己所效力的政权,已经不再具备任何长久的生命力。蒋介石与共产党之间的战争,已进入了胶着状态,国民党政府的腐败与无能使得人民的支持逐渐流失,解放军则如猛虎下山,一次次突破国民党的防线。

1946年,东北战事爆发后,陈明仁奉命驻守战略要地四平。面对解放军大兵压境,他凭借丰富的指挥经验和坚定的防御态势,使得解放军攻城多次未果。尤其在敌我兵力悬殊的情况下,他严明军纪,死守阵地,表现出极高的战术素养。

战役结束后,蒋介石并未因其坚守有功而予以嘉奖,反而因伤亡过大、未能全面取胜将其撤职查办。

这一举动令陈明仁深感寒心。

蒋介石对陈明仁的处置,并非孤例。在整个内战期间,蒋对战场失利者一律以“失职”“无能”处理,缺乏全局判断与对将领忠诚度的尊重。

陈明仁虽然被“平调”至湖南,担任长沙防区司令,但已对国民党政权的信任产生动摇。

此时的长沙,虽表面尚由国民党控制,实则已是风雨飘摇。物资匮乏,兵员紧张,民心不稳,社会各阶层普遍对战乱深恶痛绝。

随着解放军在全国战场上节节胜利,国民党在军事、政治上的优势迅速崩溃。湖南,作为华中地区的重要战略枢纽,成为解放军和国民党争夺的焦点。

长沙这座历经战乱、屡遭兵火的历史名城,在这一年迎来了命运的拐点,而促成这一变化的关键人物,便是程潜与陈明仁。

长沙的战略意义不言而喻:北扼长江,南控粤桂,东连赣鄂,西接云贵,是南中国腹地的交通与物资枢纽。

49年上半年,湖南尚处于国民党控制之下,但局势危如累卵。国民党当局虽名义上仍保有对湖南的统治权,但内部腐败无能、官员贪婪无度,民众怨声载道,加之征兵掠粮,使得湖南人民对其已彻底失去信心。

解放军主力正加速南下,湖南成为其战略推进中的必经之地。白崇禧等人主张“焦土抗战”,甚至准备在解放军进军时将长沙付之一炬,这一极端做法令陈明仁极为反感。

身为湖南人,陈明仁对这片土地有着深厚的感情。他清楚地知道,若按白崇禧的计划执行,长沙将变为一座废墟,数十万平民将陷入战火之中。而身为守将的他,将无法在道义上自处。

在陈明仁陷入困境后,程潜的出现为局势带来一线转机。

程潜是民国元老,出身黄埔系,素以谨慎稳健著称。49年初,中央人民政府通过秘密渠道与程潜取得联系,希望他在关键时刻能为湖南和平解放发挥作用。

程潜与陈明仁交情深厚,多次私下与其商谈长沙局势及个人出路问题,并以国家大义、人民福祉为出发点,希望陈明仁慎重思考。

中共中央也对陈明仁的争取极为重视。毛泽东亲自致信,明确表示:“功过应由历史裁定,惟愿将军从民族大义出发,不负黎民。”

这一表态让陈明仁颇受震动。在国民党政权已无力支撑、蒋介石对其打压明显、长沙即将陷入战火的多重背景下,他终于作出了一个关键抉择——联程潜共同宣布脱离国民政府,推动湖南和平解放。

1949年8月4日,程潜与陈明仁联名通电全国,宣布与国民党断绝关系,长沙和平起义。长沙城中未闻战火,一城平安。数十万百姓免于涂炭,社会秩序未曾中断。

这一事件成为国共战争中最具影响力的和平起义之一,也为中共中央和平接管大城市积累了宝贵经验。

在长沙和平起义之后,中央即派专员前往接管政务与军事系统,并对起义军人员实施“整编不削权、接收不清算”的方针。

陈明仁不仅保留军职,还参与了湖南地区的社会稳定与军事整编,展现出中央在政策上的包容与信任。

随着长沙和平起义的成功,陈明仁正式脱离了国民党阵营,投入到新中国建设的洪流之中。

彼时,全国各地起义、接管、改编的工作如火如荼。为了为新中国的成立奠定政治基础,中国人民政治协商会议第一届全体会议(简称“政协一届全会”)即将在北平召开。

作为重要的军事起义代表人物之一,陈明仁受邀赴北平参加会议。对于这次北上之行,陈明仁内心充满了复杂的情绪:

自己曾在四平战役中亲自指挥国民党军队与解放军激战,死伤无数,双方可谓血海深仇。如今身份转换,他虽心向新中国,但对中央领导人,尤其是与自己曾在战场上对峙过的朱德、林彪等将领的真实态度,仍心存疑虑。

他担心,自己是否会因为过去的抗战行为而遭遇清算;又或者,是否能真正获得新的政治地位与尊重。

抵达北平后,他被安排在六国饭店。9月11日晚,朱德总司令特意来找陈明仁。在没有敲门的情况下,朱德站在门外,挺直了腰板,随即敬了一个标准的军礼,口中风趣地说道:“报告,我是朱德,前来看望陈明仁司令。”

陈明仁几乎不敢相信自己的耳朵,朱德以一名普通士兵的礼节向昔日敌手陈明仁致敬,不仅是对陈个人的尊重,更是对和平起义精神的礼赞。

朱德清楚,这不仅是一次私人拜访,更是新旧势力融合的象征,一种通过平等和尊重凝聚新国家力量的方式。

陈明仁受宠若惊,连忙还礼迎接。朱德笑容满面,主动握手,语气亲切地说:“老同学,老战友,今天我们终于能以同志的身份见面了!”气氛顿时缓和下来,陈明仁的紧张情绪也逐渐消解。

中央领导人早就意识到,起义将领尤其是军界人士,心中普遍存在顾虑。如何以最大的诚意和尊重来接纳这些曾经的对手,成为新政权建立过程中的关键一环。朱德的到访,既是对陈明仁个人过往贡献的肯定,也是对未来合作的期待。

朱德邀请陈明仁共进晚餐,特意安排了极具湖南地方特色的菜肴——剁椒鱼头、辣椒炒肉等,还亲自下厨参与炒制。

饭桌上,他们谈及从北伐到抗战,再到解放战争中的种种往事。朱德没有翻旧账,没有责备,反而一再强调:“过去是为了各自信仰奋斗,现在是为了共同目标携手努力。”

毛泽东在听闻朱德拜访后的第二天,也亲自约见了陈明仁,以轻松口吻说道:“四平之战,各为其主,无需挂怀。”寥寥数语,尽显大局观与包容气度,也彻底打消了陈明仁心中的最后一丝疑虑。

1949年10月1日,毛泽东在天安门城楼上庄严宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”

当天站在观礼台上的,不仅有中国共产党领导人,还有来自各民主党派、无党派人士、各地起义将领的代表。

曾经的国民党湖南警备总司令陈明仁,也赫然在列。他从此成为新中国的缔造者之一,不再是被动的接受者,而是主动的参与者。

50年,他被任命为中南军区副司令员兼湖南省军区司令员,肩负起湖南地区军队整编和治安稳定的重任。

陈明仁在长沙主政期间,致力于配合中央开展土地改革、剿匪清匪和民兵组织建设等政策。他在湖南地方具有广泛影响力,因此能够较顺利地推进这些改革措施。

在农村土地分配过程中,他明确要求所属部队不得干涉民事,防止军队行为影响群众基础,并号召广大军人“学习人民军队之作风,为人民而战”。

他常对旧部下强调:“我们并非失败,而是找到了真正属于人民的方向。”

他在湖南省军区提出“三不准”原则:“不准家属插手公事,不准军人经商牟利,不准以权换恩情。”这些行为,在当时军队干部中树立了良好榜样。

54年,他被任命为全国人大代表,并参与多次民族政策与军政制度改革的起草讨论。他坚持认为:新中国的稳定必须建立在多元一体、民主包容的基础上,因此他特别关注边疆民族地区军队建设与民政协同问题。

中国人民解放军首次实行军衔制度,陈明仁被授予中将军衔,这是对他从起义到建设过程中贡献的高度认可。

1974年5月19日,陈明仁因病在长沙病逝,终年71岁。

追悼会上,许多曾经的部属、解放军将领及湖南各界群众自发前来吊唁。国家给予他高度评价,称其为“起义将领中之楷模、人民军队之骨干、统一战线之典范”。