1987年元旦,在中国的电影院内,放映了一部苏联电影《第一骑兵军》。

对于当时的中国观众来说,苏联电影并不陌生。

但之前苏联电影进入中国并产生影响的,大多是在电视屏幕上。

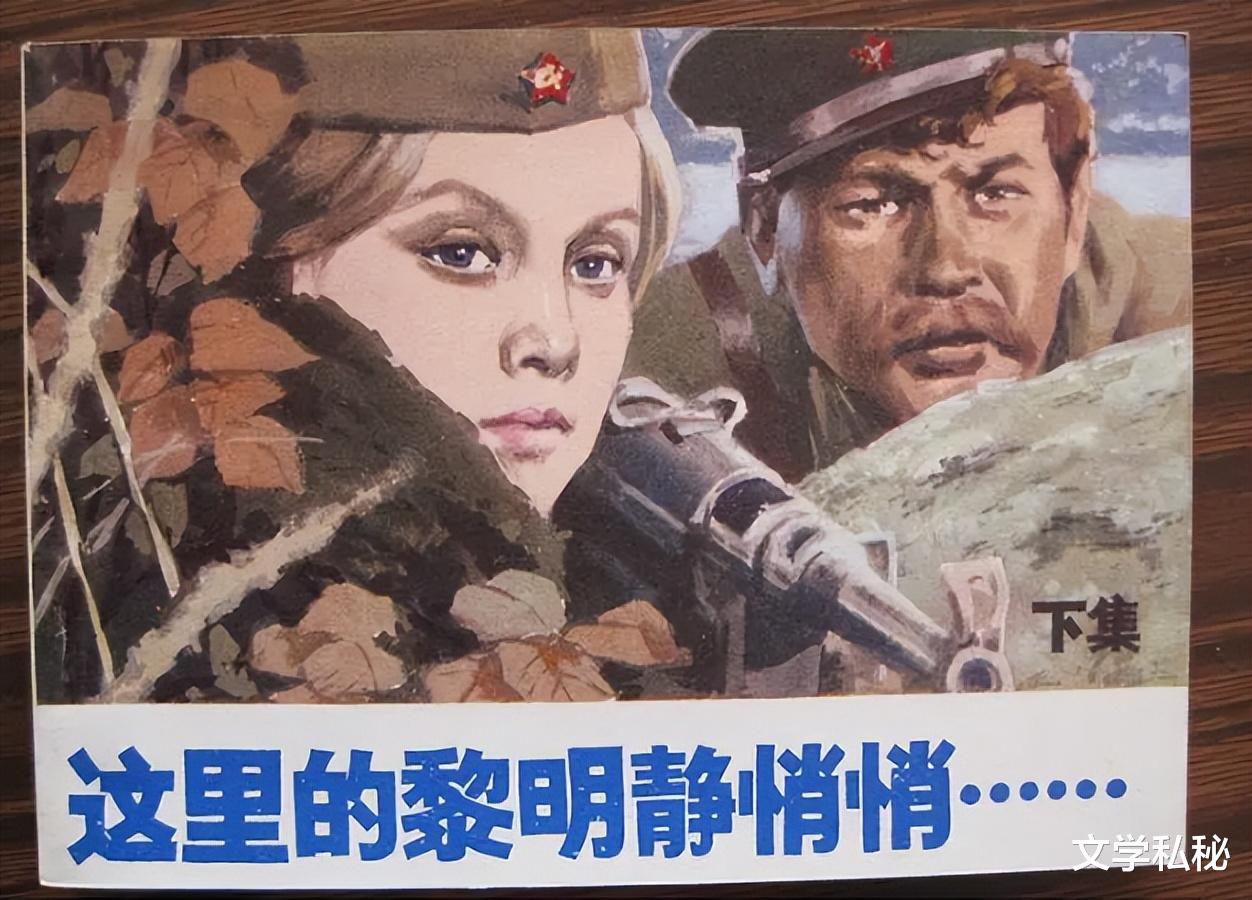

1984年11月4日,中央电视台在周末晚间黄金时间,放映苏联电影《这里的黎明静悄悄》。

用了两个周末的时间,放完了这部对于中国观众来说相当陌生的代表着苏联电影的新的美学形态的电影《这里的黎明静悄悄》。

《这里的黎明静悄悄》给中国观众乃至文艺界带来了巨大的冲击。长期以来,在中国观众印象中的苏联电影就是《列宁在十月》、《列宁在1918》这些相伴了文革期间的老影片。在苏联新电影几乎长期绝迹中国影坛的情况下,《这里的黎明静悄悄》无疑令中国观众刮目相看苏联电影的新形态。

直来直去、慷慨激昂、粗放高调的传统苏联电影风格,竟然在《这里的黎明静悄悄》里一概不见,整个电影呈现出如此哀伤、如此悲悯、如此人性的新的质地。

而这种对苏联电影里一丝人性的闪光的共情与共鸣,也意味着,中国与苏联的关系,将会在新的一页上,找到春江水暖的先声。

实际上,中苏关系,也正是从1984年起,开始了悄然的回暖。

而电影,也担当了国家关系悄然转换的一丝微妙的报春花职责。

之后,央视成了苏联电影播放的主力赛道,《办公室的故事》《莫斯科不相信眼泪》等苏联电影一时间打开了另一个婆婆妈妈、叽叽喳喳、笑笑闹闹的闻所未闻的苏联电影窗口。

但相对而言,电影院里放映苏联电影颇为罕见。因为电视台播放的苏联电影多来自于出于改善关系目的而由苏联政府的赠送,没有商业动机,正常的商业电影交流,还要静待时日。

第一部在电影院里放映的苏联电影是1986年公映的《战地浪漫曲》。之后,苏联电影平稳进入中国影院。

放映《第一骑兵军》的1987年,正是中国电影娱乐片大潮方兴未艾的年头,《第一骑兵军》引进电影院,不具备强烈的娱乐元素效应,倒是更可能凭借它的技术元素,更在中国电影院里稍有出彩。

《第一骑兵军》当时标明是第一部七十毫米超宽银幕立体声影片,虽然与今天的IMAX视觉体验不可同日而语,但也预示着上世纪八十年代中期开始,中国电影也开始注重电影的视觉冲击力维度的开发与崛起。

因此,苏联电影《第一骑兵军》进入中国电影院,更大的因素,是对影像效果的一次侧重,而电影《第一骑兵军》里的浩大的战争场面,无疑为电影的视觉外溢效果,铺垫了得天独厚的平台。

而从内容来说,电影《第一骑兵军》乏善可陈。几乎看不到当时的评论界有兴趣对这部电影说三道四。

但是电影《第一骑兵军》还是折射出八十年代苏联社会思潮的一种耐人寻味的倾向。

电影《第一骑兵军》拍摄于1983年,离戈氏上台的1985年,还有两年。

在电影《第一骑兵军》里,实际上,可以看出,电影意有所指,整个电影里,并没有出现针锋相对的敌人,而是把矛盾的锋芒,对准了上级领导。

影片里一开始就来了一个高高在上、颐指气使的前线军事委员会委员叶甫列莫夫,他不问青红皂白,命令部队后撤,避敌锋芒,实行逃跑主义。

随后,红军前线总指挥叶戈罗夫再次成为红色激流的绊脚石,要求骑兵军继续撤退,保全实力。

而布琼尼这些一线将领,敢于挑战权威,执意地扫荡弥漫的逃跑主义情结,发起了对敌一搏的作战指令。

在这一版《第一骑兵军》里,可以看出,成败之举,在于甩开上级领导的恶意干扰。

可以说,电影就像一个超前的预言家,后来苏联的发展走向,正是戈氏上台之后,退缩忍让,致使对手骄气日盛,俄罗斯的生存空间日益缩小,几乎又到了《莫斯科保卫战》里展现的“身后就是莫斯科”的退无可退、唯有背水一战的危急关头。

苏联解体的狂欢的最终苦痛,却长久地滞留在前苏联瓦解后的每一寸的土地上。

而现在从事后诸葛亮的角度看来,1984年公映版的《第一骑兵军》似乎敏感地意识到了什么,预感到来自于上层的对基层一线的干预,能够导致一场惨剧发生,幸好基层的指挥官逆转了来自上层的错误指令,赢得了胜利。

由此可见,任何艺术作品,都是当代思潮的一种委婉曲折的映射。

这使我们不由想到,在1984年版《第一骑兵军》之前,还曾经有一部同名电影。

这就是1941年版的《第一骑兵军》。

1941年版

不过,这部电影开拍之后,就时运不济,被禁止放映。一直到2010年在第14届俄罗斯国家电影基金会电影节上才正式露面。

1941年版的电影的时长三个小时,而2010年放映的电影,只有1小时37分钟,算是一个残片。当时拍毕的电影胶片不知去向,留下了遗憾。

目前1941年版的《第一骑兵军》可以在俄罗斯网站上看到。

虽然这部电影被禁映,但电影中的一些片段,仍然让人感到非常震撼,并且被用在一些其它的影视作品中。

电影尾声部有一个长镜头,表现第一骑兵军的千军万马的浩荡前行的场面,相当的气势磅礴。镜头从指挥官布琼尼与伏罗希洛夫并驾齐驱的近景开始,逐渐拉升,逐渐展现出指挥官身后的骑兵队伍,分列前行。

镜头逐渐抬升拉高,变成俯拍镜头,整个骑兵队伍一览无余,犹如浪潮一般漫漶前行,出人意料的是,在镜头间,竟然闪过了一架飞机的机翼,这应该是波兰的侦察飞机在空中的显身。

一组镜头,可以说是一气呵成,从前景到后景再到空中的俯瞰的大全景,一镜到底,时间连续,空间衔接,形成了立体纵深空间。

从这个镜头里,可以看出苏联电影日后带来强烈刺激冲击力的航拍战争场面的雏声初引。

1941年版《第一骑兵军》的编剧是维什涅夫斯基,对于中国观众来说,他编剧的最为知名的电影是《难忘的1919年》。

维什涅夫斯基

看起来,《难忘的1919年》似乎是沿续了《列宁在十月》《列宁在一九一八》的电影套路,但实际上,《难忘的1919年》在风格上,却与《列宁在十月》《列宁在一九一八》完全不同,这种不同,与编剧维什涅夫斯基的构思风格有着密切关系。

《列宁在十月》《列宁在一九一八》的主角是列宁,基本没有什么副线,而《难忘的1919年》里有一个独立的情节副线,维什涅夫斯基显然在历史题材的创作中,注重突出小人物的情节线索,把他们的情感线索,牵连进历史人物的真实情境中,从而变相地致敬了源自于《战争与和平》的这种将虚构与真实天衣无缝衔接的俄罗斯文学传统。

这种构思风格,同样在1941年版《第一骑兵军》中再次得到了充分凸显。

1941年版《第一骑兵军》拍摄时,称该片改编自维什涅夫斯基1929年编剧的同名话剧。

这部话剧,我国曾经翻译出版过,1957年曾由中国戏剧出版社出版。实际上,我们比较一下话剧剧本与电影定本,这两者完全没有关系。

话剧剧本只能说相当于一个活报剧,全剧只有一个士兵有名字,其余都是路人甲的角色,每一场戏,都是不同的人物,图解第一骑兵军从一战战场孕育诞生直到苏波战争结束后的最后一战的历史事实,几乎没有人物刻画,交代的只是历史大背景下的孤立的小事件。

而1941年版《第一骑兵军》有一个相当完备的故事,故事发生时间也局限在1920年苏波战争期间。最后的时间节点结束在1920年6月,第一骑兵军正所向披靡地行走在进攻波兰的大进军路上。

电影并没有表现第一骑兵军兵败波兰的不堪回首的一幕,而是呈现了第一骑兵军初战告捷、气势如虹的巅峰状态。

1920年6月份之后,第一骑兵军越来越深入到波兰的国土,受到对方反弹的力量越来越大,在攻下利沃夫之后,第一骑兵军陷入波兰军队的包围圈,开始了兵败如山倒的崩崖式下跌败绩。

《钢铁是怎样炼成的》的主人公保尔,是在8月19日的利沃夫地区的一次战斗中,受到重创,脱离了部队,开始了他更加艰难的人生。

可以说,保尔正是跌倒在第一骑兵军惨败的重要节点——利沃夫之战。

几乎与保尔在同一支部队中的作家巴别尔在他的小说《红色骑兵军》里也写到了利沃夫战败带来的部队折戟沉沙、几乎不能安然撤退的危机时刻。

巴别尔在他的日记中,更是对利沃夫之战的转折点性质,作了如实的记录。他在9月1日的日记中写道:“第1骑兵军末日的开始。”

但是在1941年版《第一骑兵军》里,仅仅写到了6月份的战事,9月份红军骑兵军由胜到败的转折点,并没有提及。

在1941年版《第一骑兵军》里,编剧维什涅夫斯基按照他的习惯性的创作风格,虚构了一个乌克兰小人物塔南,在波兰军队大兵压境的情况下,主动要求加入骑兵军保卫自己的国家。

正好斯大林的军列停在塔南的身边,他向斯大林求援,斯大林很喜欢这个乌克兰小伙子,给他写了一封介绍信,后来塔南来到了第一骑兵军中,向部队领导递交了斯大林的介绍信,他得以顺利进入了部队。

后来,塔南在战斗中,发现了乌克兰的民族主义分子与波兰军队相勾结,准备暗杀斯大林,便及时地送出了情报,一举抓获了那些乌克兰的奸细。

在这一主线情节的串联下,第一骑兵军发起了对波兰军队的最终攻击,电影最后,意味深长地安排了一段斯大林在地图前的画面。

斯大林命令参谋:“暂时拿走乌克兰的地图,把波兰的地图给我!让我们看看这里需要做什么!”

伴随着斯大林的充满期待的目光,电影镜头营造了一个意味深长的画面,斯大林的身影覆盖了地图上的芬兰、波罗的海国家和波兰东部。

从某种程度上,电影镜头里,活化了斯大林的内心期待。

1941年版《第一骑兵军》的电影剧本,直接得到了斯大林的关注,甚至可以说,斯大林是这部电影的第一编剧。

显然,斯大林要在这部电影里一扫苏波战争中苏联军队进入波兰后陷入重围、落荒而逃的历史惨痛,而借助于电影胶片,重塑苏军天下无敌的形象,配合现实情境下对波兰攻城掠地的战略企图。

也就是说1941年版《第一骑兵军》的剧本深含着斯大林一雪苏波战争之耻的重大使命,但是电影拍成后,世界局势发生了急剧变化,苏联面临的对手,已经不是波兰,而是纳粹德国。

当时苏联恢复了与波兰政府的外交关系,波兰已经成为苏联的盟友,1941年版《第一骑兵军》里把波兰作为竭力丑化的敌人,已经不合时宜,这导致了这部电影直接被关进了小黑屋,再也没有公映。

实际上,我们可以注意一下,1941年版《第一骑兵军》里的对波兰军队的愤慨情绪,在《钢铁是怎样炼成的》里中几乎以相同的烈度同频共振着。

保尔的最大的敌人,不是德国兵,不是乌克兰的地主,而是波兰人。保尔遭受的战场上的伤害,就是波兰人的炮火,他在与初恋女孩冬妮娅接触的过程中遇到的最大情敌,就是一个波兰的花花公子。保尔的好友谢廖沙的姐姐,就是死于波兰人的绞刑。亲人与恋人及自己遭遇到的最惨重的伤害,都是来自于波兰。

日后,奥斯特洛夫斯基写作的第二部长篇小说《暴风雨所诞生的》,更是把主要的斗争锋芒对准了波兰贵族。

而1984年版《第一骑兵军》的故事发生年代,并没有像1941年版那样,表现1920年的苏波战争,而是放到了1919年在顿河流域迎战邓尼金军队的历史时段,电影的主要的矛盾冲突,也无意于与白军斗智斗勇,而是放在了革命内部的瞎指挥与乱指挥上。

因此,1941年版与1983年版的《第一骑兵军》虽然名字相同,但是表现的主题完全不一样,然而,我们却可以看到,这两部电影,都映射了电影拍摄年代里最主要的共性思潮。

由此可以看出,电影乃至艺术作品,不管它写的是什么时代,都是当代史的映射与折射。