2024年3月的横店街头,一位戴渔夫帽的中年男人在粉丝围堵中仓皇钻进保姆车。这不是某个顶流小鲜肉的日常,而是凭借《狂飙》爆红的张颂文遭遇的魔幻现实。当车窗缝隙突然塞进白色纸花,这位从业二十余年的戏骨本能地将其抛出车外,这个应激动作在短视频平台被剪辑成"耍大牌实锤",瞬间点燃了舆论场的熊熊烈火。

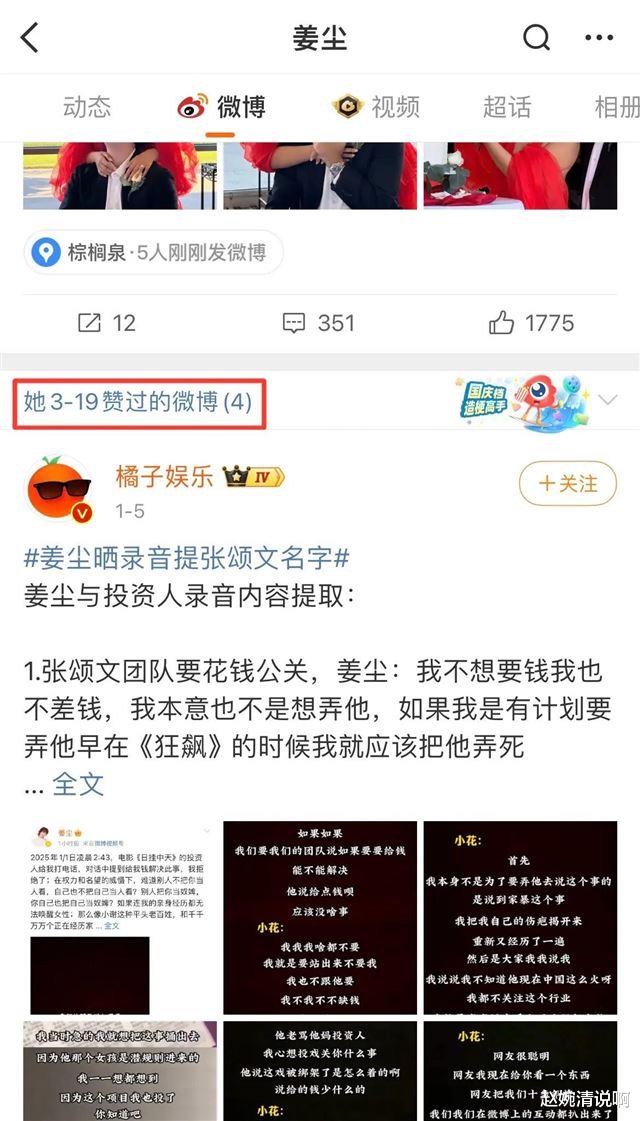

这种荒诞剧每天都在娱乐圈上演。据中国互联网信息中心最新数据显示,2023年全网娱乐类谣言达37.6万条,其中针对演员的"道德审判"类占比62%。某短视频平台算法工程师透露,带#明星翻车#标签的视频平均播放量是普通内容的3.8倍,这种数据倒逼着平台不断推送争议性内容。

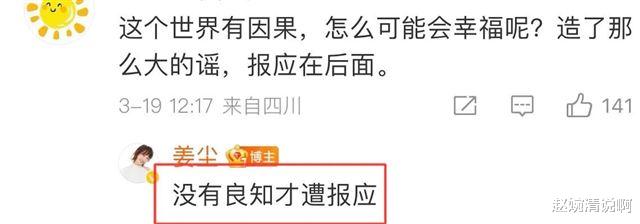

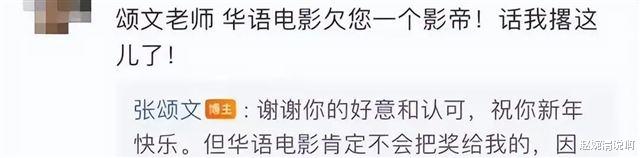

在这个全民显微镜时代,演员的每个毛孔都在被重新解构。张颂文在菜市场与摊主聊天的视频,三年前被赞为"人间烟火",如今却被质疑"立亲民人设";他在微博分享的种花心得,从"治愈系日常"变成"不务正业"的罪证。这种认知撕裂印证了传播学者麦克卢汉的预言:媒介即信息,当传播方式迭代,内容本身已被重新赋义。

那个在剧组门口投掷白纸花的"粉丝",或许从未想过自己的行为正在改写行业规则。这种极端行为已非流量明星专属困扰,中国艺术研究院2024年发布的《文娱产业观察报告》指出,实力派演员遭受非理性追星困扰的比例,已从2019年的12%飙升至46%。某老戏骨在访谈中苦笑:"现在连皱纹都要被粉丝打分。"

这种异变源自饭圈文化的降维打击。当数据打投、控评反黑等粉圈操作渗透到传统影视领域,演员与观众的原始契约被彻底改写。北京师范大学传播学团队研究发现,78%的观众会在观看影视作品前查看主演的"网络风评",这种前置性审判正在重塑创作生态。某历史正剧导演无奈表示:"选角时不得不考虑演员的'数据健康度',这很荒诞但很现实。"

张颂文的遭遇揭开了更深层的矛盾。他在《光影人生》访谈中说过:"演员应该像水,装在什么容器就是什么形状。"但当观众执着于把容器本身当成展品,这种艺术理念就与流量时代的"真人秀法则"产生激烈碰撞。就像他在《狂飙》中塑造的高启强,角色越深入人心,演员越难挣脱被符号化的命运。

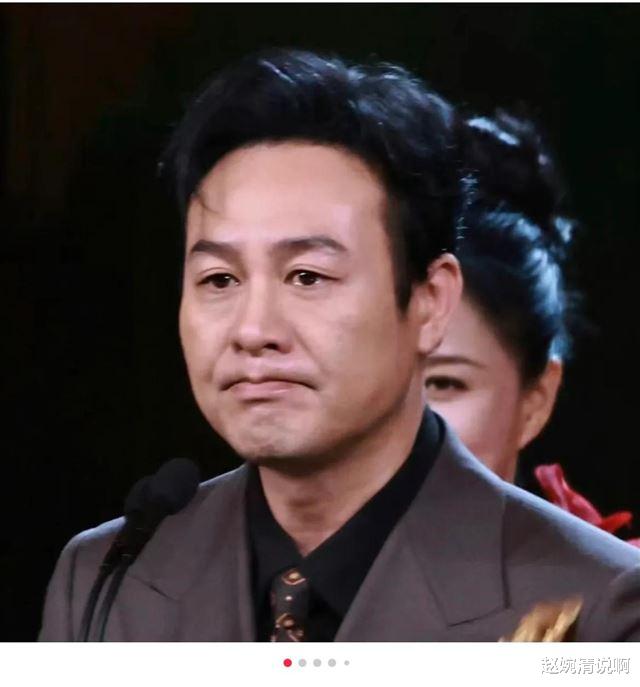

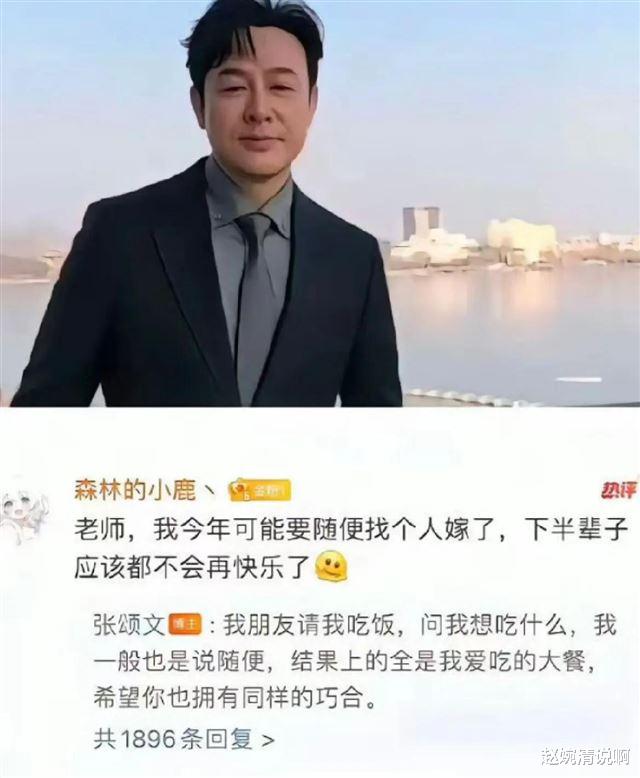

面对漫天流言,张颂文选择了最"不互联网"的应对方式——沉默。这种态度在热搜经济学当道的今天,显得既笨拙又珍贵。某公关公司总监算过一笔账:处理类似舆情危机,常规操作需要至少20人的团队、日均3万元投入。而张颂文的"冷处理",反而在某种程度上破解了黑红循环的密码。

这种沉默哲学背后,是老派演员与新时代规则的艰难磨合。上海戏剧学院教授李星在《表演艺术》杂志撰文指出:"流量时代的表演艺术家,正在经历从'创作者'到'被创作者'的身份转变。"当张颂文在谷雨影展拒绝红毯采访,在剧组谢绝粉丝探班,这些"守旧"做派恰恰构成了对行业异化的温柔抵抗。

值得注意的是,这种抵抗正在获得新的同盟军。青年导演文牧野在新片发布会上直言:"我们需要保护那些'不会玩手机'的演员。"某视频平台2023年推出的"演技派保护计划",意外获得超2亿次点播。这些迹象表明,当行业被流量反噬到某个临界点,质变或许正在酝酿。

在横店事件中,最值得玩味的细节是:那封引发轩然大波的"信",后来被证实是某代拍机构的炒作道具。这种黑色幽默揭示了一个真相——我们正在经历观众身份的集体迷失。当"沉浸式追星"模糊了公私界限,当"考古"变成网络暴力的前奏,重建健康的观演关系已成当务之急。

清华大学社会学系联合多家机构开展的"观众行为调研"显示,72%的受访者认为"适度距离能提升观剧体验"。这种认知转变在年轻群体中尤为明显,00后观众更倾向于通过作品而非私生活来理解演员。就像张颂文在《狂飙》路演时说的:"请把我的灵魂留在角色里,把张颂文还给菜市场。"

行业自律也在悄然发生改变。2024年4月,中国电视剧制作产业协会发布新规,明确要求剧组必须设立"观众互动缓冲区"。某古装剧制片人透露:"我们现在聘请专业心理辅导师,帮助演员建立心理防护机制。"这些举措或许不能立竿见影,但就像张颂文在风暴眼中依然按时出现在片场的身影,沉默本身已经成为一种回答。

当我们在热搜词条里围观张颂文的"塌房"大戏时,或许该问问自己:我们究竟在为什么愤怒?那个被丢出车窗的纸团,砸中的不仅是演员的汽车座椅,更是整个行业摇摇欲坠的价值底座。在某个拍摄间隙,张颂文曾指着剧组准备的鲜花说:"这些花开得真好,可惜过两天就要谢了。"这句无心之语,恰似对这个时代的隐喻。

当《狂飙》的热度终将退潮,当热搜榜单更新换代,或许人们终会明白:真正的好演员就像他种在庭院里的葡萄藤,不需要天天上热搜证明自己活着。那些在流量废墟中依然固执生长的表演信仰,或许才是中国影视穿越周期的真正密码。下次在屏幕前为某个角色落泪时,不妨把掌声留给故事里的灵魂,让演员在镜头外安静地做回凡人。