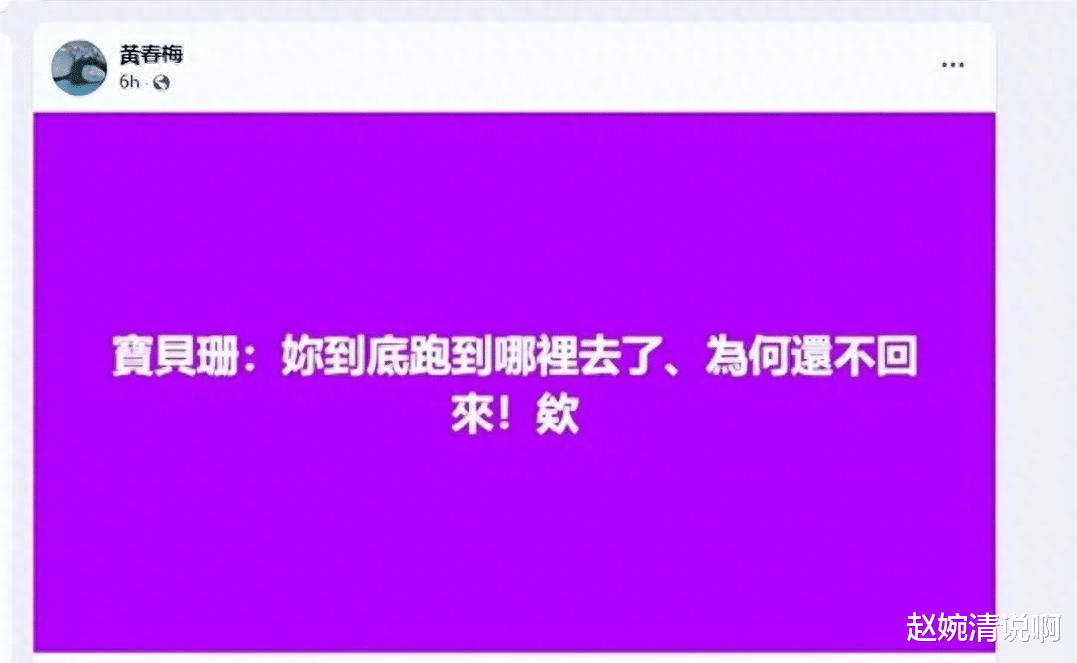

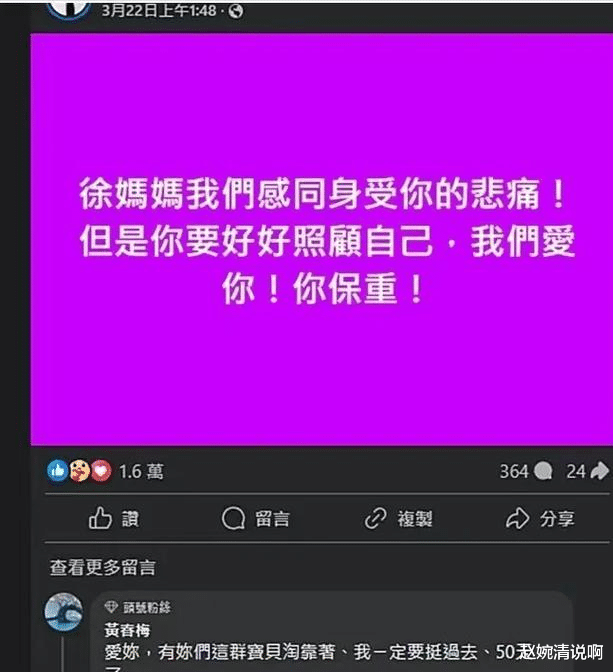

2024年3月31日深夜,台北某高档住宅区传来持续不断的键盘敲击声。68岁的黄春梅女士在社交平台反复编辑着对女儿的呼唤,短短十五字的内容被删改二十余次。这个曾被媒体称为"娱乐圈最强星妈"的老人,此刻却像个不知所措的孩子——她既渴望通过虚拟空间寻找情感出口,又害怕公众的过度解读会再次撕裂家庭伤口。

这种矛盾心理在当代社会绝非个案。英国剑桥大学2023年发布的《数字化时代的哀悼困境》研究报告显示,73%的受访者在亲人离世后会产生"数字遗产焦虑",其中公众人物家属的焦虑指数是普通人的2.8倍。就像大S生前在真人秀《幸福三重奏》中展现的完美形象,如今反而成为困住至亲的精神牢笼。

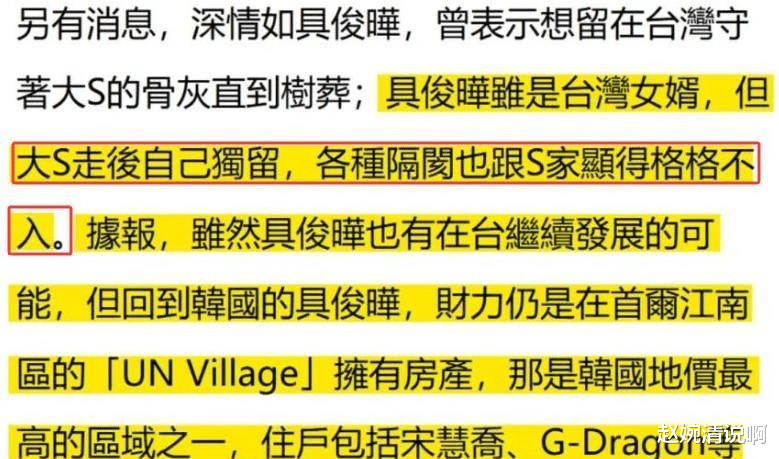

我们不妨将时间轴拉回到2023年9月。彼时S家族好友Makiyo在直播中无意透露,小S曾深夜致电哭诉:"现在连呼吸都是错。"这句话折射出公众人物家属面临的特殊困境——他们的每个表情、每段发言都会被放置在道德显微镜下反复审视。当网友指责小S在日本旅行时的"冷漠"时,鲜少有人注意到她行李箱里装着抗抑郁药物,更不知道她连续三个月需要借助安眠药入睡。

在台北某心理咨询中心档案室里,保存着份特殊案例记录:某过世艺人的母亲因反复观看女儿影像,产生持续性幻觉,将视频平台的AI修复功能误认为"复活术"。这与黄春梅女士将AI视频错认女儿的遭遇惊人相似,暴露出科技发展对创伤疗愈的双刃剑效应。

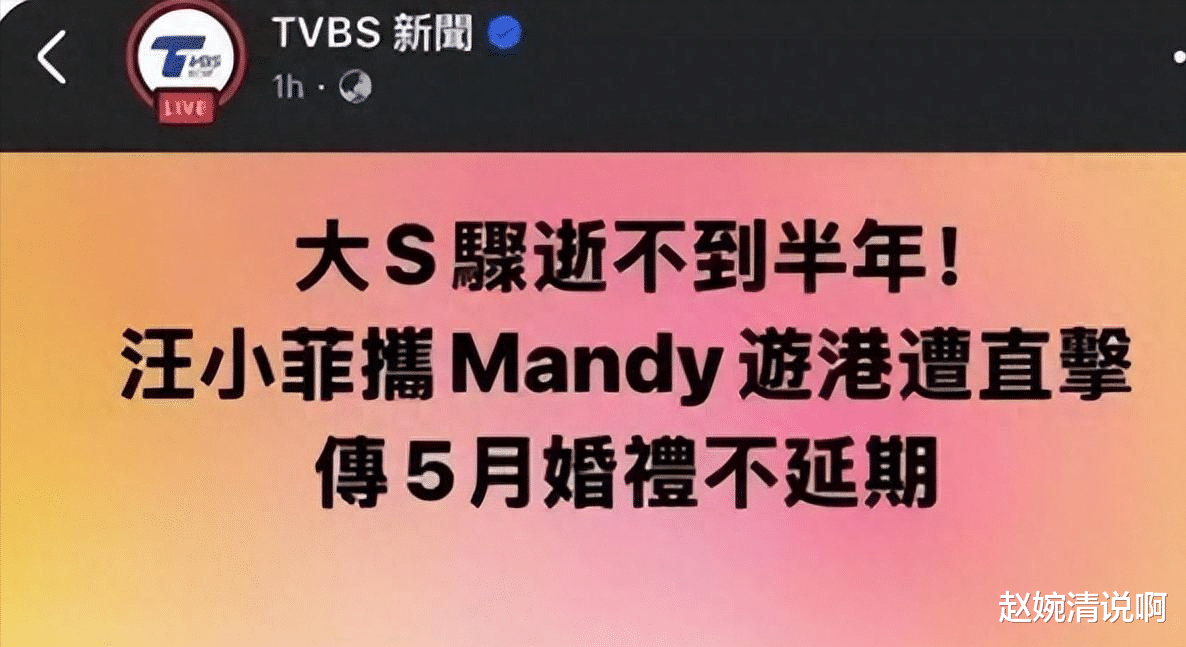

这种集体性的"数字招魂"现象背后,暗藏着复杂的商业逻辑。据台湾文化研究协会统计,大S离世相关话题在三个月内创造了超过12亿新台币的商业价值,包括纪念周边、付费悼念直播等衍生业态。某直播平台甚至开发出"虚拟大S"互动程序,用户付费即可获得"定制版告别语音",这种将悲痛商品化的行为,正在改写社会对死亡伦理的认知边界。

更值得警惕的是代际创伤的传播效应。当我们刷着"S妈崩溃"的热搜词条时,是否想过这些内容可能正被大S的子女看到?哈佛医学院2024年的追踪研究表明,经历过媒体大规模报道家庭创伤的青少年,成年后出现情感障碍的概率较常人高出47%。那些看似充满同情的报道留言,实则在孩子心中埋下"我是悲剧主角"的心理暗示。

在首尔某创意工坊里,一组社会实验作品引发热议:艺术家将观众窥视明星隐私的行为,转化为需要投币才能观看的"眼泪贩卖机"。这个充满黑色幽默的装置艺术,恰好映照出当代社会的认知错位——我们习惯将他人创伤当作娱乐消费品,却忘记每个热搜背后都是活生生的痛苦。

改变这种畸形生态需要多方合力。日本NHK电视台开创的"静默报道"模式值得借鉴:在报道艺人讣闻时,主动隐去家属影像,采用文字播报配合自然景观画面。这种克制的传播方式,使中岛美嘉离世报道期间的家属求助咨询量下降35%,显示出媒体责任对公众情绪的重要引导作用。

对当事人而言,重建生活秩序远比强装坚强更重要。心理学教授李明宪建议的"创伤重构三步法"正在台湾推广:首先建立"数字隔离区",其次进行"记忆碎片整理",最后实施"情感再锚定"。小S暂停工作参加陶艺疗愈课程的选择,正是这种理论的现实实践——当她在旋转的陶土中重塑形状时,也在重建被悲痛击碎的心灵版图。

站在信义区101大楼的观景台俯瞰,台北的霓虹依旧璀璨如星河。那些闪烁的灯光里,有多少是真情流露,又有多少是商业包装?当我们讨论S家族的伤痛时,本质上是在探讨整个时代的共情困境。

或许该记住德国哲学家本雅明的提醒:"每个被过度展示的悲剧,都在削弱人类感受真实的能力。"下次再遇到类似事件时,我们不妨多些"留白的善意"——不急着分享链接,不忙着发表见解,只是安静地点支蜡烛,让那些无处安放的思念能在夜色中找到归途。

毕竟,在这个万物皆可直播的时代,有些眼泪本该属于黑暗,有些伤痛值得被时光温柔覆盖。当我们学会在适当的时候移开镜头,或许才能看见生命最本真的样貌。正如大S生前最爱的诗句:"我愿作盏不灭的灯,只为守护那些需要黑暗的生长。"这或许是对所有经历创伤者最好的祝福。