HI~欢迎回到“每周健康一点点”,我是主持人雨衣。

今天是“世界睡眠日”,今年的主题是“健康睡眠,优先之选(Make Sleep Health a Priority)”。有统计数据证实,失眠在阻碍人们获得幸福快乐方面是一个严重的存在。

根据中国社会科学院最新统计数据,中国有38.2%的人口被失眠困扰,而中国睡眠研究会《2024健康睡眠白皮书》指出,超3亿人存在长期睡眠障碍。

与数据一起被谈论的是失眠的因由,其中生活焦虑、学习和工作压力大关联度最高,几乎被认为与失眠是一枚硬币的两面。这让失眠也有了它作为疾病的隐喻,即虽然当代社会科技进步、物质丰盛,时空局限日益被打破,但个人的幸福感却很有镜花水月的嫌疑。

2020年,《城市画报》曾在失眠门诊做过一次观察。一连五周的周三,我们都会到广东省人民医院失眠门诊的369诊室,跟踪记录到诊室就诊的他们。

以下是当年的记录,分享给你。睡个好觉:)

369诊室在广东省人民医院东川门诊整层楼的一角,虽然不是在最靠里的位置,但的确不乏角落特有的气质,安静,植物般的安静。但是,当你充分了解了来这里寻求诊治的病症后,你便会在那安静中听到一些细微声响,那是焦虑和不安低温燃烧的噼啪声。

每周三上午8点15分至12点,在这里坐诊的医生是贾福军教授。彼时,贾福军是中国睡眠研究会睡眠与心理专业委员会主任委员,兼任广东省医学会精神医学分会主任委员。贾教授的头衔说明了两件事:一,369诊室是失眠门诊;二,失眠是一种与心理健康有关联的病症。

在睡眠障碍病患中,有独自在家上网课而情绪不稳的高三学生,有因为一场家庭争吵而演变成习得性失眠的家庭主妇,有从小被过分保护、无法适应金融工作的“妈宝男”,有开朗的阿姨,有躁郁的少女,有并无工作压力却被失眠耳提面命的中年男人,有害怕空调开机声音的女人……

前来369诊室就诊的一位阿姨。

失眠人的夜晚遍布煎熬。一般的病症,常听到的安慰是好好休息,而睡眠障碍恰恰是没法好好休息也不能靠使劲或加油来解决的问题, 就像你没办法通过张牙舞爪来温暖一个人。

失眠是孤独的疾病,失眠的人躺在哪里,哪里就是世界上最偏僻的角落。除了医生和药物,没有人可以帮助另一个人睡眠,就如同没有人可以帮助一个艺术家创作。当然,有人会说所有疾病都包含孤独的成分,但考虑到失眠发生的时间,它孤独的色彩无疑更强烈,尤其身边躺着熟睡的爱人时。

失眠似乎是个无法见光的疾病,除了最亲近的人,每一位同意接受访问的病人都不希望他人知道自己就医的事实,尤其是同事,毕竟,失眠是效率和生产力的敌人。这引发了一条吊诡的自律性,一夜煎熬后的清晨,失眠的人必须像一个正常人一样通勤上班,仿若无事,投入到茫茫与海海中。

为保护病人隐私,以下文字中提到的病人均为化名

“什么要求都满足她,就是不给我一个人睡”锦枫 学生

锦枫只有12岁,她是一个人来就诊的。

她背着一个双肩布袋,肩带是那种粗棉绳做的,回答贾医生的提问时,声音响亮痛快,没有一丝胆怯或犹豫,完全看不出是个小学生。

锦枫有两个主要烦恼。第一烦恼是父亲,第二个烦恼是母亲。她说爸爸是登徒子,这么说的时候,贾医生没听清,她解释道,就是渣男,而且从来不管她。她母亲想离婚,她也想母亲离婚,但是爸爸说找不到身份证了,离不了,现在父母处于分居中,她跟母亲一起住。

她与母亲常常争吵,或者说母亲常常批评她,土豆切得不够细,沙发擦得不够干净,都会被批评。她非常渴望晚上一个人睡,但母亲不允许。“什么要求都满足她,就是不给我一个人睡。”母亲的理由是,担心她一个人时会玩手机。她说自己在母亲那里就是个机器人,她本身是班里前五的学习成绩,而母亲要求她年级前四。

贾医生显然意识到问题的严重性,建议锦枫下次和母亲一起过来,锦枫说, 来就诊是自己的主意,母亲并不同意,说她花冤枉钱。最后,锦枫说:就这么过吧。隔一周,我再次遇到锦枫,她还是那身打扮,还是一个人。

贾福军教授在369诊室内问诊。

“实在不行,我们就不要孩子了”林施宁 科学老师

林施宁(化名)在自己家小区,为了让自己感觉疲劳而助眠,她有时会在小区里徒步,她不喜欢跑步。

林施宁是最让人揪心的病人,因为她在一个困局里。

在就诊过程中,她一直纠结用药量,病情也因此而反复。贾医生说:“一睡好就减,这怎么行,好像药是毒药一样,这个心态是不对的。”因为减药,半夜失眠时,她会起来吃药。贾医生说:“那样不行,容易乱,吃药就一次吃,节律打断了,药效就打折扣。”她是小学科学老师,贾医生说: “你教科学,但自己一点都不科学。”

但是林施宁似乎都没听进去,还是固执己见,只认定那些减了药也能成功睡好的经验,徒劳地为自己辩解。后来,陪她一起来的丈夫开口了。他们想要孩子,这个愿望持续差不多五年了,但因为她的失眠状况,至今遥遥无期。

林施宁今年34岁了,事情越来越迫切。她问贾医生,是不是有那种相对安全的药?怀孕后可以不用停药。贾医生说:是有相对安全的,但没有医生可以给你百分百的保证。

林施宁(化名)的笔记本。

所以,想要孩子,林施宁必须停止服用药物。但是她的失眠问题由来已久,且异常顽固。初二开始, 高中延续,大学四年没有试过12点前入睡过,1点前都很少。最近几年,常常彻夜难眠,必须依赖药物治疗。而且,失眠与焦虑互为因果,她越是因为生育愿望而焦急,越容易失眠,失眠越严重,越依赖药物……

林施宁有本笔记本,记录了近年来药物治疗的用药量与对应的睡眠状况。了解她的困局后再去看那些日期和数字,虽然它们都是客观的冷静的,但你能分明地感受到,它们是有热切的主义的,那个主义就是早日实现无药化,迎接生育自由。

就诊当天,她丈夫说过一句话:实在不行,我们就不要孩子了。这或许是不幸中的万幸。

喝酒睡得快,醒得也快。并不好受石小麦 品牌营销

就诊那天,石小麦穿得像一个参加宴会的名媛,优雅,精致,一丝不苟。她是抑郁症患者,有近八年失眠史,最近时常无端端想哭,怕去阳台。

今年开始,石小麦脑子里会有声音。去到朋友家,三十几楼的阳台上,脑里的声音说,跳下去吧,跳下去啥事都没有了。于是石小麦来到369诊室,她知道自己需要帮助。

石小麦并不是那种孤苦的阴郁的病患,平时该哭就哭,该闹就闹。她朋友多,下班后不是去这就去那,抽烟喝酒,而酒后是不能服用安眠药的,于是要喝就要把安眠药的疗效喝出来,啤酒一打,或者洋酒一瓶。当然,喝酒睡得快,醒得也快,并不好受。

工作压力、育儿烦恼、不太健康的生活习惯……常见的失眠因由石小麦都有,可这只是表象。

2012年,石小麦留学法国,认识了渣男友,频频遭遇家暴,被打得不敢逃离。 每次打完,那个男人就跪下哭求原谅,PUA,然而过不了多久,暴力继续。那时候,她开始看心理医生,服用治疗失眠的药物。后来有一天,石小麦发烧晕倒在住所,家人得知后,飞到巴黎,发现她状态极差,接她回了广州,从此再没回巴黎。

石小麦自己说,那段受创经历在她心里已经过去了,今年病情加剧的原因是收养多年的狗狗去世,她没法排解失去亲人般的悲伤,以及对死亡的恐惧。

369诊室的电脑,问诊系统给出了就诊病人的基本资料。

只有溺水的人才知道,芦苇也是希望姜全明 营销主管

除了自己家人,姜全明(化名)不想让周围任何人知道自己的失眠史。但在接受访问的过程中,他其实非常坦诚,他希望多一些关于失眠的报道,让更多人知道、理解并帮助长期被失眠困扰的人。

一场好的睡眠成了一个人的梦。

姜全明的理想睡眠是这样的:在一个下着蒙蒙细雨的中午,他在自己的房子里午睡,房里有一只猫和一只狗,窗外有很多花草。他不知道自己是什么时候睡着的,醒来也不知道是哪月哪日几时几分。

最后这一条尤其重要,有睡眠障碍的人常常在半夜的固定时间醒来,心里会惦记那个时刻,身体也会熟悉那个时刻,那个时间渐渐就成了一把悬着的匕首。不知道自己在什么时间醒来,意味着最自由的睡眠。

在所有我们遇到的369诊室的病人中,姜全明是为了挣脱失眠困扰做出最多努力的那一个。他去看中医、吃西药、做冥想、练瑜伽、学攀岩,看各种各样的书,包括介绍大脑怎么运作的书,甚至是去教堂做礼拜,圣经读了两遍,发现效果不佳之后又研读各种佛经,听上去是精神在流浪,其实却是一个无助的失眠人的窘迫写照。

姜全明(化名)在家中客厅。

关于失眠的痛苦,姜全明也讲述得最痛彻。他从大一开始失眠,到今天已有七八年失眠史。大学时连续失眠之后的某个早上,舍友睡眼惺忪地问,昨晚谁那么无聊在打篮球啊?其实那是姜全明用头不断撞击墙面发出的声音。

无数个夜晚,他一个人哭泣,曾经歇斯底里,后来默默地让眼泪自己流淌,哭着睡过去,睡两三个小时后起来,继续扮演一个正常人。我问姜全明,睡不着觉时会干什么吗?他说,睡不着什么都做不了,自己没办法动,因为不想动,不想思考,很累,没有任何动力去做任何事,像陷入一个沼泽地,越陷越深。

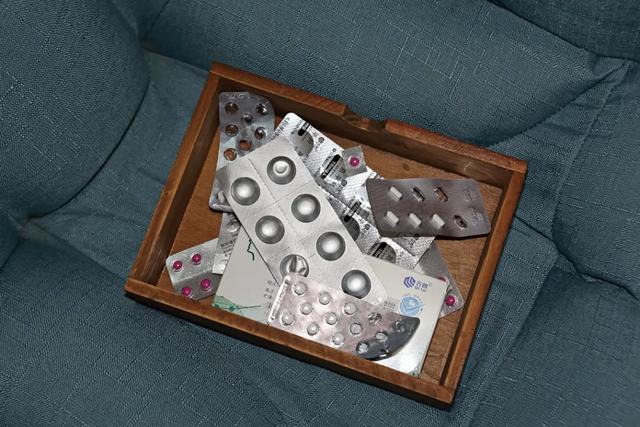

姜全明(化名)的药盒。

为了让自己心静,获得好睡眠,姜全明(化名)读了两遍圣经,发现效果不佳之后又研读各种佛经。

姜全明说,他其实都挺佩服自己。很多失眠史像他这么长的人,多多少少都会有抑郁症状,有轻生念头,但是他没有。我问他是怎么做到的?他说自己是一个希望能活两百岁的人。

他是科幻迷、高科技控,从小热衷于UFO故事,对未来充满好奇,希望亲眼看到5G啊AI啊这些技术的应用。我听到他的这个总结后,想到一个冷笑话:怎么成为一个作家?你首先得坐着。怎么能不轻生?你要喜欢未来。

他还说,另一方面,自己很爱家人,对家人的责任感一直支撑着他。他还解释了“每个人都是自己的英雄”这句话,他说人生就是一部英雄电影,只有经历挫折的低谷,从中坚强地挺过来,这电影才好看,这才算是精彩的人生。

这很鸡汤,但姜全明是认真的,大概只有溺水的人才知道,芦苇也是希望。

姜全明(化名) 在常去的攀岩馆攀岩,他说攀岩有助于提高他的专注力。

• 本文编辑自《城市画报》2020年10月刊

欧阳拜伦

责编 吴耀锋